気象庁の予報官は、私たちの生活に直結する重要な役割を担っています。

天気予報や警報・注意報を発表するだけでなく、台風や豪雨、地震などの自然災害の予測や、それに基づく警戒情報の発信も業務に含まれます。

この記事では、気象庁予報官の具体的な仕事内容やその職務に必要なスキルについて詳しく解説します。

予報官になるための道やその心構え、日々求められる冷静な判断力についても触れ、どのような人が予報官に向いているのかも考察します。

予報官の役割とは?気象庁を支える専門職の重要性

予報官は、気象庁の専門職として、日々変化する空の動きを見極め、予報や警報として私たちに伝える大切な役割を担っています。

全国の予報官は、それぞれの地域で空と真剣に向き合い、日々の予報に責任を持って取り組んでいます。

予報発表官署の減少に伴い、以前より少ない人数で業務を行っていますが、その分、一人ひとりの予報官の専門性と責任感がより重要になっています。

気象庁が出す一つの予報や警報が、避難のタイミングを左右し、命を守ることにつながる。だからこそ、予報官の判断には大きな責任があり、その重みと向き合いながら、今日も予報を届けています。

予報官の仕事とその重要性:天気予報から災害対応まで

(オペレーションルーム)

予報官は、気象解析を行い、天気予報を作成して発表します。

また、台風や大雨などの自然災害の予兆を早期に察知し、警報や注意報を発表して、国民の安全を守る役割も担っています。

予報官は毎日、多くの気象データを分析し、予報を組み立てます。

現業室(オペレーションルーム)では、午前1時ごろ(午後1時も同様に)予報作業支援システムを通じて各種気象資料が次々と届きます。

私が現場で作業していたころは、まだシステムが導入されておらず、これらの資料をFAXやテレタイプで受け取っていました。

当時は入電の通知音や印字音が鳴り響き、慣れてくると音だけでどの資料が届いたのか判断できるようになっていました。

気象衛星の画像をチェックしたり、高さごとの気圧の様子を分析したりします。

また、気圧の谷(トラフ)や山(リッジ)と呼ばれる空気の流れの特徴を読み取ることも大切です。

さらに、全国の観測地点から集まるアメダスのデータも細かく確認していきます。

本庁からの中央気象指示報、管区気象台からの地方気象指示報の確認。予報の組み立て等、あっという間に時間が過ぎ去ります。

予報官は、予報の結果を常に振り返り、細心の注意を払いながら業務を進めていきます。

また、注意報や警報などを迅速に発表するため、的確な判断が求められます。

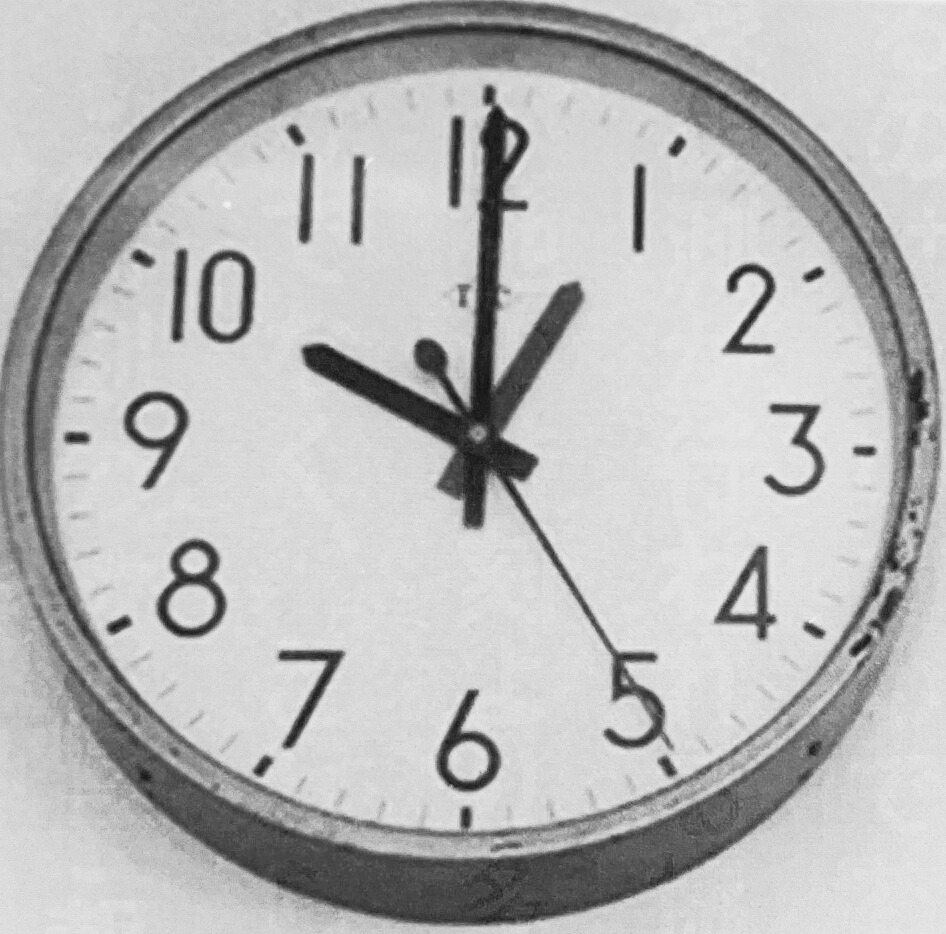

昔、予報作業を行う現業室には、下の写真のように短針が2本ある特別な時計が置かれていました。

一方の短針は日本標準(JST)、もう一方は協定世界時(UTC)を示していました。

これにより、日本時間と協定世界時(UTC)を同時に確認でき、国際的な気象業務を効率よく行うことができました。

現在では、デジタル時計に切り替わり、両方の時間を一目で確認できるようになっています。

気象庁の予報官になるには?公務員試験と気象大学校の2つの進路を解説

気象庁で予報官として働くには、「公務員試験に合格して採用」と「気象大学校の入学試験に合格して採用」という2つの道があります。

ここでは、気象庁の予報官になるための代表的なルートについて、分かりやすく解説します。

国家公務員試験で気象庁に入る方法とは?

気象庁に入る方法として、公務員試験を受けて採用される道があります。

気象庁の職員は、一般的に国家公務員試験(特に「大卒程度試験」や「専門職試験」)を通じて採用されます。

この試験に合格することで、気象庁で働くための資格を得ることができます。

気象庁職員募集案内Q&A

URL : https://www.jma.go.jp/jma/kishou/intro/recruit/info/q_a.html

気象大学校を卒業して予報官になる方法とその難易度を紹介

気象庁に入るためのもう一つの道として、気象大学校に入学する方法があります。

気象大学校を卒業すると、気象庁の各機関(気象台等)に配属され、即戦力としての活躍が期待されます。

1学年あたり15名という少ない募集人数もあり、入学の難易度は非常に高く、特に高い学力と強い意志が求められます。

気象大学校 採用試験(入学試験)情報

URL : https://www.mc-jma.go.jp/mcjma/educational/adopt.htm

気象庁の予報官と気象予報士の違いとは?

気象庁の予報官と気象予報士は、どちらも気象予報に関わる職業ですが、その役割や資格、業務内容には明確な違いがあります。

気象庁の予報官とは?役割・仕事内容・必要なスキルを解説

予報官とは、気象庁に所属し、天気予報や警報・注意報を発表する専門職のことを指します。

全国から集まる膨大な観測データに加え、スーパーコンピュータによる数値予報モデルの計算結果などをもとに、常に最新の気象状況を分析しています。

予報官に求められるのは、単なるデータの読み取りではありません。

大気の流れや地形、季節特有の特徴などを科学的に理解した上で、変化の兆しを見抜き、迅速かつ的確に判断を下す力が必要です。

また、大雨や台風など、命に関わる災害情報をタイミングよく発信する責任も担っています。

予報官は、自然を相手に常に緊張感を持ちながら、社会の安全・安心に貢献している重要な存在です。

気象予報士とは?資格の概要と仕事内容・活躍の場を紹介

気象予報士は、天気予報を作成するための資格を持つ専門家です。

この資格は、1993年に天気予報の自由化に伴って創設されました。

気象予報士は、単に天気図を読むだけではありません。

気象庁が発表する膨大な観測データや予測モデルに加え、民間気象会社が独自に収集した最新の情報や解析データも取り入れながら、空の変化を読み解きます。

目の前の数字や図表だけでなく、大気の流れや地形の影響、季節特有の現象まで細かく考慮し、地域ごとのきめ細かな天気予報を組み立てていきます。

データをそのまま伝えるのではなく、自らの知識と経験を活かして予報し、分かりやすい言葉で発表すること。それが、気象予報士の大切な使命です。

予報官の心掛けと心得|藤原咲平の教えが現代予報業務に息づく

1929年に元中央気象台長(気象庁の前身)の藤原咲平氏が述べた「予報官の心掛け」と「心得」は、現代の予報業務にも引き継がれています。

予報技術が進化した今も、冷静で客観的な判断力や感情に左右されない態度は、予報官にとって重要な要素であり、変わらず重視されています。

予報業務を理解するための参考になればと思い、ご紹介します。

予報官の心掛け(こころがけ)

予報官としての基本的な態度や行動指針を示したもので、予報業務を行う上で常に心に留めておくべき重要なポイントです。

1933年 測候時報 第4巻 第24号。藤原咲平 一部字句修正

- 時世に後れないこと

- 土地の天気の局地性に通暁すること(隅々まで詳しく知ること)

- 予報の成績を常に吟味し、特に不中の場合(予報が外れた場合)の原因を必ず探求すること

- 他人の予報をも注意して他山の石とすること

- 虎の子を作らぬこと(予報作業上で会得した知識を秘密にしないこと)

予報官の心得(こころえ)

予報官としての倫理観や実務的な指針を示しています。これらは予報官としての行動規範を反映したものです。

1933年 測候時報 第4巻 第24号。藤原咲平 一部字句修正

- 身体を健全ならしむること

- 精神を健全にすること

- 予報期間中はなるべく予報のみを仕事として他事に携わらぬこと

- 遊戯に凝ってはいけない(仕事中以外でも、遊戯(遊びや気晴らし)に夢中なりすぎるなという意味)

- 研究は予報当番でない時に行うこと

- 睡眠不足はいけない

- 予報前の酒はよろしくない

- 心を動かさぬこと

心を動かさぬことは、「予報官の心得」における非常に重要な点です。

藤原氏は、「予報官は感情に流されず、決して心を動かされないようにすべきである」と述べています。

予報を立てる際には、情緒的な影響や外部からの圧力に左右されることなく、科学的なデータと冷静な分析に基づいて判断し続けるべきだという意味です。

この「心を動かさぬこと」という心得は、特に予報が社会に与える影響が大きい中で、予報官としての冷静さと公正さを保つために不可欠な態度です。

予報官に求められる資質とは?冷静な判断力と適正の重要性

予報官には、高い専門知識と冷静な判断力が求められますが、それに加えて「予報のセンス」や「適正」も重要な要素です。

気象は非常に予測困難な分野であり、予報官は異常気象や急激な天候の変化に対応し、冷静に判断できる人、素早くデータを処理し、予測を立てることができる人です。

特に異常気象時でも慌てずに冷静に対応できるかどうかは、その仕事に向いているかどうかを判断する重要なポイントです。

自分の判断に自信が持てる冷静な人や、過去の経験に頼らず、常に新しい技術や知識を学び続けることができる人には向いています。

まとめ

私たちが目にする天気予報の裏には、予報官たちの静かな緊張と大きな責任があります。

彼らは空の変化を読み取り、膨大なデータを分析して、私たちの安全を守るための情報を届けています。

台風や豪雨の兆しを察知し、的確なタイミングで警報を発表する――そんな毎日の努力が、暮らしの安心につながっているのです。

変化の激しい気象の世界で、冷静な判断力と観察力、そして学び続ける姿勢を持つ人なら、予報官の仕事は大きなやりがいを感じられるはずです。

次に天気予報を見るときは、数字や言葉の向こうにある、予報官たちの努力と責任に思いを馳せてみてください。