雷は突然やってきて、大きな被害をもたらす自然現象のひとつです。特に雷注意報が出たときは、ちょっとした油断が事故につながることもあります。

この記事では、雷注意報の基礎知識から災害対策、注意すべき行動ポイントまでを、やさしくわかりやすく解説していきます。

雷注意報とは?発表基準をわかりやすく解説

雷注意報とは一体どんなものなのか、また、どのような状況で発表されるのでしょうか?

「夏になると毎日出ていると感じるけど、なぜ?」という疑問を持つ方も多いと思います。

ここでは、その仕組みや基準について詳しく解説します。

雷注意報とは?意味と気象庁が出す理由

雷注意報とは、雷やそれに伴う激しい雨・突風・降ひょうなどによる被害の恐れがあるときに、気象庁が発表する注意情報です。

落雷は人や建物、電気設備に深刻な被害を与えることがあるため、発表時には特に警戒が必要です。

晴れているからといって油断は禁物。雷雲は突然発生し、短時間で状況が急変することも。屋外にいるときに注意報が出たら、早めの避難や行動の見直しが大切です。

雷注意報はいつ出る?発表の基準と天気の特徴

雷注意報が出されるのは、積乱雲の発達によって雷が発生する可能性が高まったときです。

気象庁は大気の状態が非常に不安定な場合や、特定の気象条件(梅雨時期の午後や寒冷前線の通過時など)を見て、発表を判断します。

注意報は気象庁の公式サイトや天気アプリで確認可能です。とくに屋外で過ごす予定がある日には、天気予報とあわせて雷注意報の有無をこまめにチェックしておきましょう。

現在の注意報・警報は下記リンクから確認できます。雷注意報だけでなく、他の情報もまとめて表示されます。

✅ 気象庁 警報・注意報 発表状況(地図表示)

天気がよいのに雷注意報が出る理由

雷注意報が発表されたとき、周りを見渡しても雷雲(積乱雲)がどこにも見当たらないことがあります。

まさか、雷がどこにもないのに注意報だけが出ているなんて不思議に思ったことはありませんか?

その理由と背景を少し掘り下げてみましょう。

雷注意報が予測情報として発表されるため

雷注意報は、実際に雷が発生してからではなく、気象庁が「雷が発生する可能性が高い」と判断した段階で発表されます。

発表から実際に現象があるまでの期間をリードタイムと言い、雷注意報のリードタイムは、一般的に数時間あります。

遠い場所で雷が発生しているため

積乱雲からの雷鳴や稲光(いなびかり)が届かない遠い場所で雷が発生しているため、天気が良くても雷注意報が発表されることがあります。

見た目には雷がないように感じても、実際には以下のような理由で発生している場合があります。

- 雷が山の向こう側や遠くで発生している場合

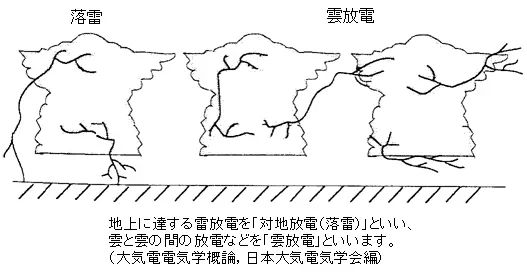

私たちの視界に入らない場所で雷が起きると、目で確認できないため、「雷がない」と感じてしまうことがあります。 - 雲の中での放電(雲放電)

雷の発生が雲の中で行われ、地上に落ちてこない場合もあります。雷光が見えなくても放電自体は起こっています。 - 雷が発生したが、音(雷鳴)が届かない距離にある場合

雷はまず光が見え、その後に音が聞こえます。これは、光が音よりもはるかに速く進むためです。そのため、雷が遠くで発生すると音(雷鳴)が届かないことがあります。

雷の音が聞こえるのは一般的に15~20km以内とされています。

安全対策としての役割があるから

積乱雲は、予測できないほど急激に発達することがあります。晴れていると思って外に出たら、数分後には急速に発達し、雷が発生することもあります。

このように、雷の発生は非常に短時間で進行するため、気象庁は早めに注意報を出して、私たちに事前に警戒を促しています。

雷はその発達が速く、数分で一気に大きくなることもあるため、事前の予防が非常に重要です。

雷注意報の発表を知ったら、早めに行動を開始することが大切です。そうすることで、事故や被害を最小限に抑えることができます。

また、電力気象(電力設備に影響を与える天気情報)として雷注意報は、電力会社によって設備や供給の安全を守るためにも活用されています。

雷はどうして起きるのか?積乱雲と放電の仕組み

雷は突然やってきて私たちを驚かせる自然現象ですが、その発生にははっきりとした自然の仕組みがあります。

雷の中心となるのは積乱雲で、雲の中では温かく湿った空気が上昇し、冷たい空気とぶつかることで激しい気流が生まれます。

この気流の中で、水滴や氷の粒がぶつかり合い、少しずつ電気が帯電していきます。

こうして蓄えられた電気が一気に流れると、私たちが目にする稲光や耳にする雷鳴として現れます。

雷は必ずしも地上に落ちるわけではなく、雲の中だけで放電が起こることもありますが、どちらの場合も非常に短時間で発生するため、天気が良くても油断はできません。

ここでは、積乱雲の内部で起こる電気の帯電から、放電による稲光や雷鳴の発生、さらに注意すべき短時間発生の特徴までを、わかりやすく解説していきます。

積乱雲の内部で起こる電気の帯電

雷が発生する積乱雲の中では、温かく湿った空気が上昇し、冷たい空気とぶつかることで激しい気流が生まれます。

この気流が雲の中の水滴や氷の粒を絶えずかき混ぜることで、粒同士がぶつかり合い、少しずつ電気が帯電していきます。

特に、小さな氷の粒は軽くて上に運ばれ、大きな氷の粒や水滴は下にとどまります。そのため、雲の上の部分と下の部分で正と負の電気が分かれてたまっていきます。

この電荷の分離こそが、後に雷として放電されるエネルギーの源になります。

つまり、雷は単に空の現象ではなく、雲内部で起こる空気の動きと粒子の衝突という自然の仕組みが組み合わさって生まれる現象です。

普段は目に見えないこのプロセスが、私たちが目にする稲光の力を支えているのです。

放電・稲光・雷鳴の発生と注意点

積乱雲の中で電気が十分に蓄えられると、雲内や雲と地上の間で電気が一気に流れる「放電」が起こります。

この放電が、私たちが目にする稲光や耳にする雷鳴の正体です。

出典:気象庁 雷とは?

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/toppuu/thunder1-0.html)

放電の瞬間、電気の流れは空気を瞬時に加熱し、その熱によって空気が急激に膨張します。この膨張が衝撃波となって伝わり、雷鳴として聞こえるのです。

また、放電によって生じる光が稲光として見えます。光は音よりも速く届くため、稲光を見てから雷鳴を聞くまでに少し時間差が生じるのが特徴です。

つまり、雷の光と音は、雲内部で起こる放電の結果として生じる自然現象であり、私たちにその存在を知らせる重要なサインなのです。

雷は必ずしも地上に落ちるわけではなく、雲放電の場合は地上から見えにくいこともあります。

しかし、雷のエネルギーはすでに発生しているため、天気がよくても油断せず、雷注意報が出たらレーダー画像で確認するなど注意することが重要です。

雷の接近をどう知る?雷監視システムのしくみ

雷は目に見えないところで発生し、突然近づいてくることがあります。

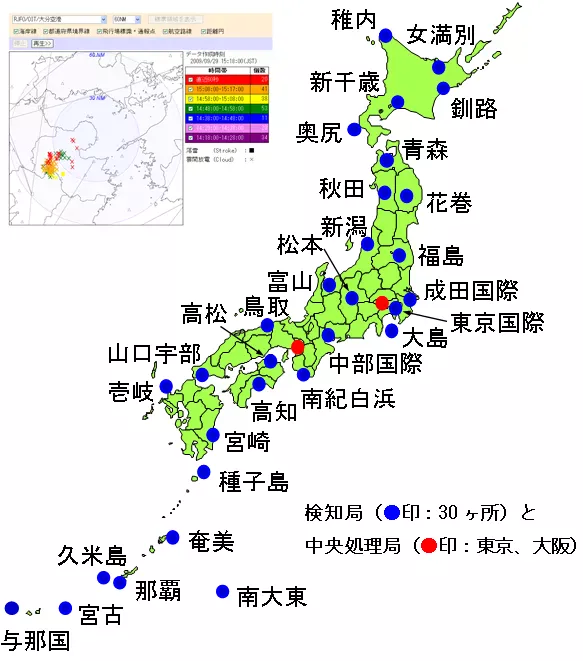

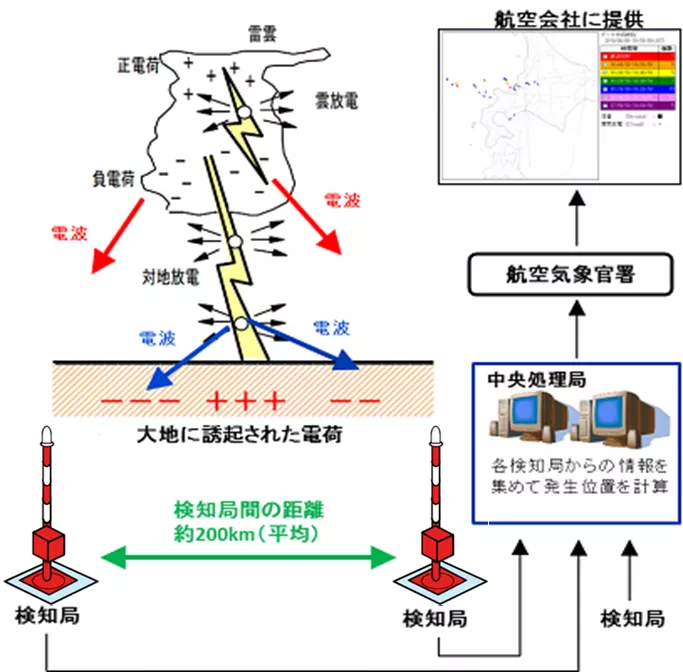

こうした雷の動きをとらえるために使われているのが雷監視システムです。

電波で放電を検知し、発生位置をリアルタイムで把握するなど、さまざまな現場で活用されていますので、ご紹介します。

出典:気象庁 雷監視システムによる観測

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kouku/2_kannsoku/25_liden/25_liden.html)

雷の放電を電波で検知する仕組み

雷が発生すると、空気中で強い電気が一気に流れます。このとき、地上では目に見えない「電波」や「光」が放出されます。

雷監視システムは、全国各地に設置されたセンサーやアンテナでこの電波をとらえ、どこで雷が発生したかを瞬時に検出します。

この電波には特有のパターンがあり、落雷の位置や強さ、回数などを正確に把握することができます。観測データは数分以内にまとめられ、関係機関に送られます。

出典:気象庁 雷監視システムによる観測

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kouku/2_kannsoku/25_liden/25_liden.html)

雷監視システムで雷の発生位置を即時把握

雷監視システムのデータは、私たちが普段使っている天気アプリや気象庁の「雷ナウキャスト」などに活用されています。

これらのシステムでは、現在どこで雷が発生しているのか、今後どこに移動する可能性があるのかをリアルタイムで表示しています。

とくに「雷ナウキャスト」では、1kmメッシュの細かさで10分ごとの予測を更新しており、非常に精度の高い情報が得られます。

これにより、屋外での活動中に安全な判断がしやすくなります。

雷の最新の状況と今後の見通しは下記リンクから確認できます。

✅ 雷ナウキャスト(気象庁)

雷監視システムの活用事例と安全対策

雷監視システムは、一般の人だけでなく、電力会社、空港、鉄道会社などでも活用されています。

落雷による停電やシステム障害を防ぐために、現場ではこの情報をもとに設備の保護や運転計画の見直しなどが行われています。

また、学校行事やスポーツイベントの開催可否を判断する際にも、雷の接近状況が重要な指標になっています。

迅速な避難の判断にもつながるため、多くの場面で安全対策の要となっています。

雷注意報が発表された際にとるべき行動と備えておくべき対策

雷注意報が出されると、落雷による感電や火災、突風による転倒・物損など、思わぬ事故が発生するおそれがあります。

実際の被害も深刻なケースが多く、安全対策を知っているかどうかで被害の大きさは変わってきます。

雷注意報が発表された際は、レーダー画像や雷鳴に注意を払い、すぐに避難行動をとれるよう心構えをしておくことが大切です。

ここでは、雷注意報が出て、実際に雷鳴や稲光、レーダーで雨雲が接近したときの行動と、備えておきたい対策について説明します。

雷鳴が聞こえてきたら、まずどこに避難するべき?

雷鳴や稲光、そして気象レーダーで雨雲が接近している場合、まずは すぐに屋内や車内に避難する ことが最も大切です。

特に、ゴルフ場や海岸、河川敷、運動場など開けた場所や、木の下は 落雷のリスクが非常に高い ため、決して近づかないようにしましょう。

雨が降ってきたからと言って、木の陰に入るのは絶対に避けてください。雷が木に落ちる危険性があるため、木の下にいることは非常に危険です。

安全に避難できる場所としては、鉄筋コンクリートの建物 や 金属製の車 があります。これらは、万が一雷が落ちても内部に危険が及びにくい構造となっています。

決して「まだ大丈夫」と思って油断せず、 すぐに安全な場所へ移動 することが命を守る鍵です。

雷や強風に備えるための事前対策

雷が鳴る際には、ただの落雷だけでなく、積乱雲に伴って強風や突風も発生することが多いです。

これらの気象現象は非常に短時間で急激に変化するため、事前にしっかりと対策をしておくことが重要です。

まず、 ベランダや庭にある飛ばされやすい物 を室内にしまうか、しっかり固定しておくことが大切です。

植木鉢や洗濯物、折りたたみ椅子など は、風の影響を受けやすいため、事前に確認しておきましょう。

さらに、 停電に備えるための準備 も忘れてはいけません。

懐中電灯やモバイルバッテリー を手の届く場所に用意しておくと、停電時に暗闇での移動やスマートフォンの使用が可能になります。

特に 夜間の停電 では、慌てず冷静に対応できるよう、しっかり準備しておきましょう。

まとめ

雷注意報はただの「お知らせ」ではなく、身を守るための大切なサインです。

落雷や雷雨は予想以上に危険なことが多く、被害を防ぐためには正しい知識とちょっとした備えが欠かせません。

ふだんの暮らしの中で防災意識を少しずつ高めることで、いざという時も冷静に対応できるようになります。

周囲の安全を守るためにも、天気の変化には常に注意を払い、危険が迫っている時は無理をせず安全な場所へ移動することが大切です。

日頃から天気予報や注意報を確認し、家族や友人と防災について話し合う習慣をつけると、より安心して暮らせるようになるでしょう。