津波警報はどのようなときに出され、何を意味するのでしょうか?

この記事では、津波警報の種類や発表基準、発表までの流れについて、やさしく解説します。

また、津波フラッグの意味や避難の方法、防災対策についても解説しています。海沿いにお住まいの方などに参考になる内容ですので、ぜひご覧ください。

現在の津波の状況を知りたい方は、下記のリンクからご確認ください。

▶ 気象庁|最新の津波警報・津波注意報・津波予報

最新のものだけが表示されますが、ページの上部の発表履歴から、津波警報・津波情報発表履歴を選択すれば、最近30日間に発表された情報を閲覧することができます。

津波警報とは?基本の仕組みと発表されるタイミング

日本は世界でも有数の地震大国であり、沿岸地域に住む人々にとって

「津波警報」は命を守るために欠かせない情報のひとつです。

しかし、

「津波警報って具体的にどんなときに出るの?」

「警報が出たらどうすればいいの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、津波警報が発表される仕組みやそのタイミング、背後にある判断基準について、わかりやすく解説します。

津波警報の役割と発表の目的について

津波警報は、地震などで津波が発生するおそれがある場合に、被害をできるだけ減らすために発表される警報です。

津波警報が出たときは、すぐに安全な場所へ避難することが大切です。

警報の発表は、津波による被害のおそれがある場合に行われます。気象庁は、震源の位置や津波の伝わり方、沿岸地形などを総合的に判断して発表しています。

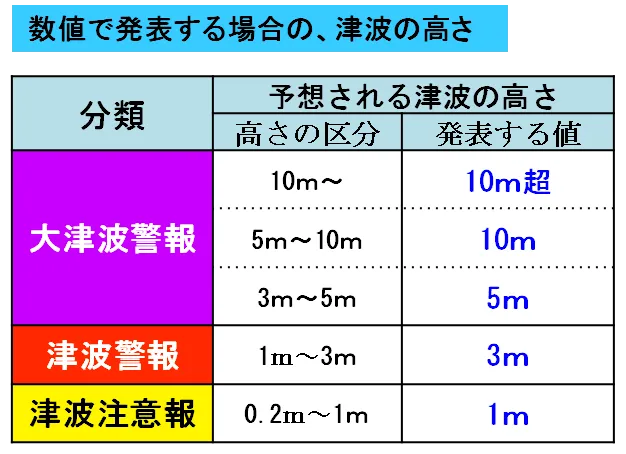

津波警報には、大きく分けて3つの種類があります。

- 大津波警報

大津波警報は、3メートルを超える非常に大きな津波が予測される際に発表されます。

この警報が出された場合は、命を守るために速やかに高台や津波避難場所などの安全な場所へ避難することが最優先です。

また、地震の規模が正確に解析できた場合には、予測される津波の高さを「1メートル」「3メートル」「5メートル」「10メートル」「10メートル超」の5段階で詳細に発表し、より具体的な防災行動を促します。 - 津波警報

高さ1~3メートル程度の津波が予想されるときに出されます。避難を急ぐ必要があります。 - 津波注意報

高さ0.2~1メートル程度の津波が予想されるときに出されます。小さな津波でも沿岸では危険な場合があるので注意が必要です。

出典:気象庁 津波警報の改善のポイント

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/tsunami/kaizen/about_kaizen_gaiyou.html)

このように、津波の大きさに応じて警報の種類が変わり、それぞれ取るべき行動や避難の緊急度も異なります。警報が出たら必ず内容を確認し、適切な行動をとることが大切です。

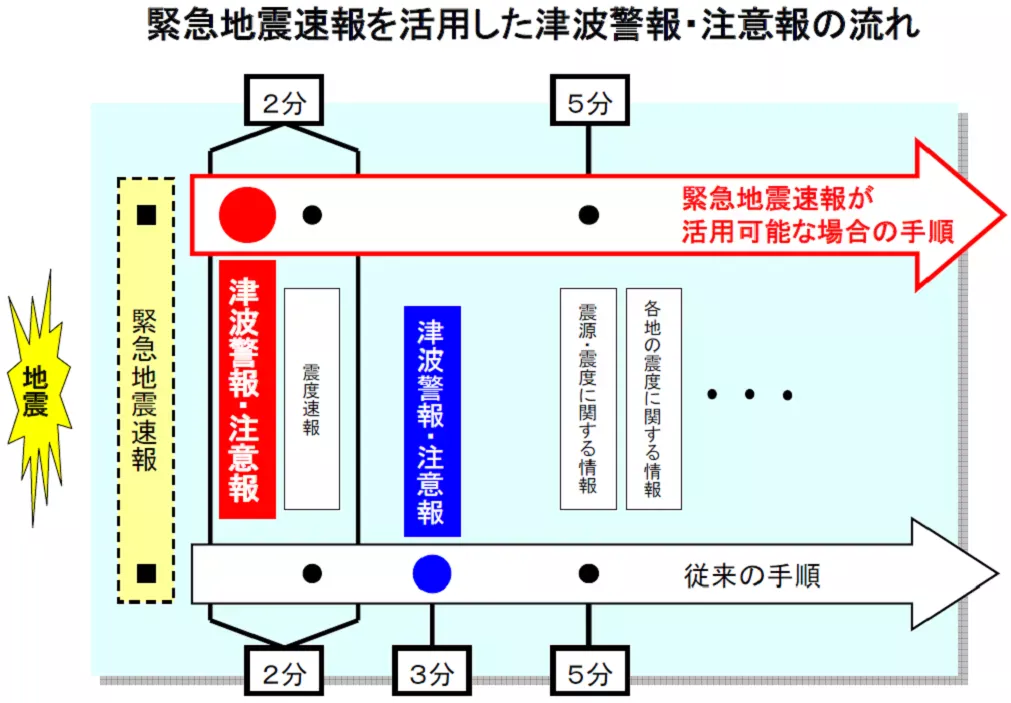

地震発生から警報発表までのスピード対応

気象庁は全国に設置された地震計やGPS波浪計、潮位計などの観測ネットワークを活用し、地震発生直後から迅速に対応しています。

従来は津波警報や注意報を発表するまでに約3分を目標としていましたが、平成18年10月以降は緊急地震速報の技術を取り入れ、より短時間での発表を実現しています。

ただし、この技術の活用は、緊急地震速報で震源地やマグニチュードの情報が十分に正確と判断された場合に限定されています。

特に巨大地震の場合は、被害を最小限に抑えるために最大限の警戒を促す警報を優先的に発表しており、「念のため」の対応が命を救うことも多いです。

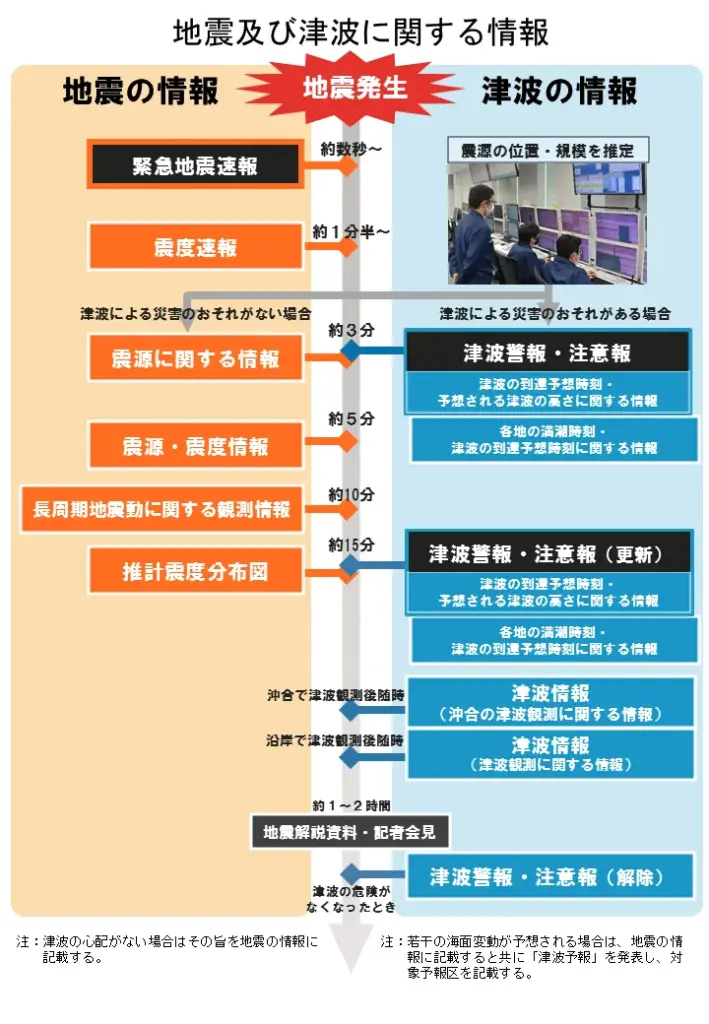

気象庁は、これらの観測データをもとに、以下のような流れで迅速に津波の発生と規模を分析し、必要な警報を発表しています。

- 地震の検知(平均10秒以内)

- 震源地・規模の自動解析(数十秒)

- 過去の津波データや地形モデルを使った津波発生の即時シミュレーション

- 必要に応じて、津波注意報・警報・大津波警報を発表

出典:気象庁 津波警報・注意報の改善に関するこれまでの取り組み

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/tsunami/newmethod.html)

判断の精度は?予測の不確かさと発表内容の変更理由

初期段階の警報は、限られた情報に基づいて発表されるため、後に修正(更新)されることがあります。

たとえば、最初は「津波注意報」だったものが、「津波警報」へ引き上げられたり、逆に取り消されたりするケースもあります。

これは、最初の判断が間違っているわけではなく、新たな観測データの反映によって、より正確な情報へと更新されているためです。

判断の難しさの要因には以下のようなものがあります。

- 震源が深く、津波が発生しにくいケース

- 海底地形が津波の伝播に影響する

- プレートのズレ方(横ずれか沈み込みか)

そのため、気象庁は「第一報で100%の正確さ」よりも「一秒でも早く発表すること」を重視しています。

津波警報の発表方法と活用のポイント

津波警報は、発表されるタイミングや方法を正しく理解することで、避難や安全確保の判断がより的確になります。

ここでは、津波警報がどのように発表されるのか、その精度や限界、そして情報を行動に活かすためのポイントについて解説します。

津波警報はいつ・どうやって発表されるのか?

津波警報は地震発生後、わずか数分以内に発表されます。これは、津波が沿岸に数分で到達することもあるため、津波警報に伴う迅速な警戒が命を守る鍵となるからです。

気象庁は以下のような流れで地震情報と津波情報を発表します。

- 地震の発生を自動的に検知

- 地震の震源地と規模(マグニチュード)を即座に解析

- 過去のデータやシミュレーションを基に津波発生の可能性を判断

- 必要に応じて津波注意報・警報・大津波警報を発表

特に巨大地震が発生した場合、予測に不確実性があっても、最悪の事態を想定して迅速に「大津波警報」を発表し、最大限の警戒を呼びかけます。

出典 : 気象庁 地震及び津波に関する情報

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/joho/seisinfo.html)

なぜ誤差が出る?津波警報の限界と今後の課題

津波警報は非常に迅速に出されますが、精度との両立には課題があります。発表直後は暫定値であり、後から内容が修正されることもあります。

これは、気象庁が初期の警報を地震発生後数分で発表する際、断層運動の大きさ(マグニチュード)やシミュレーション結果に基づいて推定しているためです。

実際の地震では断層の傾斜や発生メカニズムが異なることがあり、同じマグニチュードでも津波の大きさは変動します。

今後の課題としては、初期警報の精度向上や、地震のメカニズムに応じた津波警報・注意報の切替や解除の迅速化が挙げられます。

これにより、より信頼性の高い警報が発表でき、沿岸住民の安全確保につながります。

津波警報を正しく理解し、行動に活かすために

津波警報は出された瞬間から「避難開始の合図」です。

「様子を見てから…」では間に合わない可能性もあります。自分や家族の命を守るためには、「警報が出たらすぐに高台へ避難する」という行動を、日ごろから習慣づけておくことが大切です。

また、気象庁や自治体のウェブサイト、アプリなどを活用して最新の津波情報にアクセスできる手段を確保しておくと安心です。

津波の高さ3mはどれほど危険?過去事例と被害の目安

「津波の高さ3メートル」──数字だけ見ると、それほど高くないように思えるかもしれません。

しかし、これは人の背丈をはるかに超える巨大な水の壁であり、わずか数分で街の景色を一変させる破壊力を秘めています。

特に海岸沿いや低地では、3mの津波が到達すれば車や住宅がまとめて押し流されることも珍しくありません。

一見小さく見える津波でも、実際には人命を奪い、社会基盤を麻痺させる危険があります。

ここでは、津波がもたらす具体的な脅威を、波との違いや驚異的なスピード、過去の被害事例とともに解説します。

波と津波の違いと、その驚異的なスピード

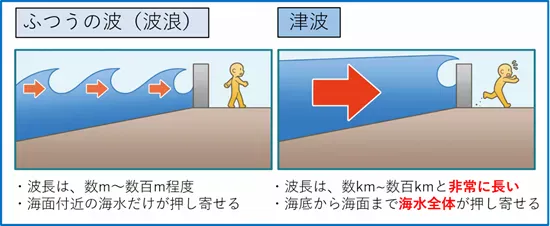

一般的な波は風が海面を揺らす現象で、高さや周期が短く、主に海岸近くで大きくなります。

一方、津波は地震や海底の急激な変動によって海全体の水が塊のように動く現象です。周期が非常に長く、海底から海面までの水柱全体が移動します。

出典 : 気象庁 津波について

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq26.html)

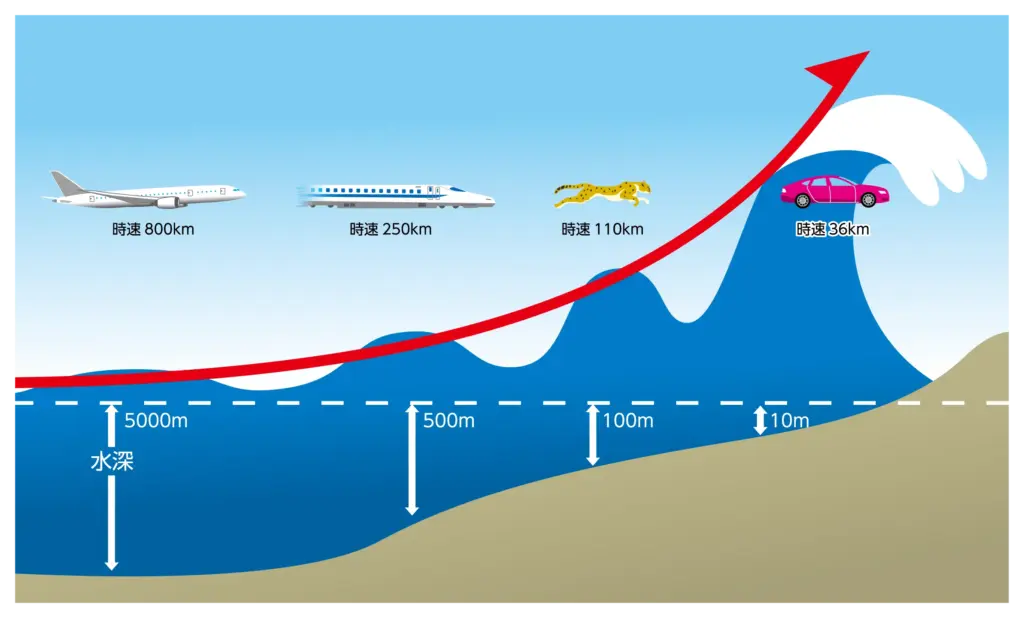

津波の速度は海の深さが深いほど速くなり、沖合では時速700〜800kmとジェット機並みのスピードに達します。

浅瀬では速度が落ちますが、その膨大なエネルギーが高さへ変わり、強大な波となって陸に押し寄せます。

出典 : 気象庁 津波発生と伝播のしくみ

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/tsunami/generation.html)

高さ3メートルの津波がもたらす破壊力と危険性

高さ3メートル前後の津波は、流れが非常に速く、強い水圧で人は立っていられません。さらに、車や建物さえ押し流す力を持ちます。

たとえ高さ1メートルの津波でも人は流される可能性がありますから、3メートルとなれば木造住宅の倒壊やコンクリート建物の損傷も避けられません。

被害は瞬く間に広がり、命を守るための猶予はほとんど残されません。

過去の事例:3m級津波で起きた被害とは?

およそ3メートルの津波は、過去にも多くの被害をもたらしました。代表的な事例は以下の通りです。

- 2010年 チリ地震(M8.8)による津波(日本沿岸で最大3m)

宮崎・高知などで漁船や港湾施設に大きな被害。養殖いけすの流出も相次ぐ。 - 2003年 十勝沖地震(M8.0)による津波(最大2.8m)

北海道広尾町などで津波が到達し、住宅や車両が流出。漁港施設に甚大な損害。

これらの例からもわかるように、3m級の津波は沿岸インフラを破壊し、人命にも直接的な脅威となることが分かります。

高さだけでなく「地形」と「満潮」も危険度を左右する

津波の危険性は、単に「高さ」だけでは測れません。沿岸の地形や、津波到達時の潮位(干潮・満潮)によって、実際の被害範囲は大きく変わります。

特に注意が必要なのは以下のような条件です:

- 湾になっている地形(波が集中しやすい)

- 川の河口部(津波が逆流しやすい)

- 満潮時の津波到達(水位がさらに上がる)

たとえ同じ3mの津波でも、環境によっては5m以上の破壊力になるケースもあります。

津波警報が出たときに取るべき避難行動ガイド

津波警報が発表されたとき、あなたはすぐに正しい行動が取れる自信がありますか?

実際には「どう避難すればいいのかわからない」「どこに逃げればいいのか迷ってしまう」という人が少なくありません。

しかし、津波は “迷っている時間” が命取りになります。

警報が出たその瞬間から、一刻も早く、確実に行動を開始することが何よりも重要です。

ここでは、津波警報が出た際に取るべき避難行動を、状況別にわかりやすくまとめました。

警報が出たら「即行動」!準備よりも “今すぐ逃げる” を優先

津波警報が発表された時点で、すでに津波が到達している可能性があることをしっかり意識しましょう。

「荷物をまとめてから」「家族を探してから」といった行動は、間に合わないことが多いのです。

特に大切なのは以下の点です。

- 高台や津波避難ビルなど、安全な場所へすぐに移動すること

- 渋滞や車の立ち往生を避けるため、徒歩で避難すること

- とにかく海から離れること。津波は引き波の後に必ずしも来るとは限りません

「津波警報が出たら迷わず逃げる」――このシンプルな心構えこそが、命を守る最初の一歩です。

避難経路と避難先を事前に決めておくことが生死を分ける

避難の基本は、「どこに逃げるか」「どうやって逃げるか」をあらかじめ決めておくことです。警報が発令されてから慌てて地図を探すのでは、手遅れになってしまいます。

日頃から次の準備をしておきましょう。

- 自宅・職場・学校の近くにある高台や避難所を把握する

- 通勤や通学のルートに沿って、複数の避難経路を確認しておく

- 家族や子どもと避難の集合場所をきちんと共有する

- スマートフォンの地図アプリに避難所をピン留めしておくのも効果的です

そして何より、避難計画を「地図を眺めるだけ」にせず、実際に歩いて確認しておくことが命を守るために欠かせません。

夜間や雨天時でも迷わない「行動の習慣化」がカギ

津波は昼夜を問わず、いつ発生してもおかしくありません。真夜中や激しい暴風雨のさなかに警報が鳴ることも珍しくありません。

そんな非常時にためらうことなく即座に動けるよう、「体が反応するまで習慣化する」ことが何よりも大切です。

具体的にできることは次の通りです。

- 年に一度は家族全員で避難訓練を実施する

- 枕元に懐中電灯、靴、非常用バッグを必ず用意しておく

- 防災アプリの津波警報通知は必ずONにしておく

避難は特別な行動ではなく、「無意識に体が動く反射的な行動」として身につけることが、命を守る最大の盾となります。

津波フラッグの意味と掲示されるタイミング|正しい避難行動のポイント

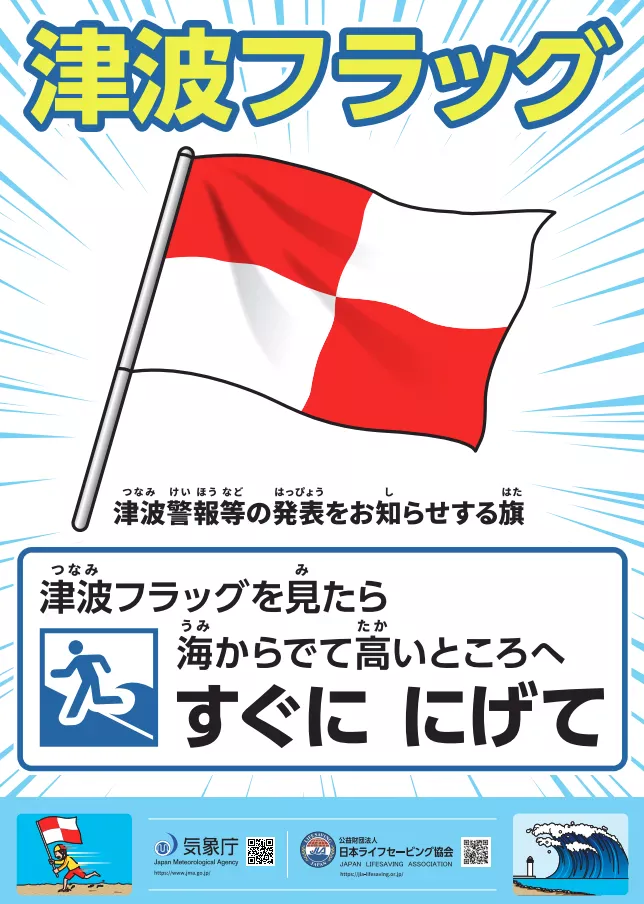

出典:気象庁 津波から身を守るために/津波フラッグ

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/tsunami_bosai/tsunami_bosai_p2.html)

あなたは「津波フラッグ」を知っていますか?

赤と白の格子模様の旗が海辺に掲げられていたら、それは「今すぐ避難が必要」という強いメッセージです。

津波フラッグは、屋外や海辺にいる人々、特に言葉の壁がある観光客や外国人にも視覚的に危険を的確に伝え、避難を促すために作られた重要なサインです。

ここでは、津波フラッグの意味やどんなときに旗が立てられるのか、そして避難すべきタイミングについて、誰にでもわかりやすく説明します。

津波フラッグとは?デザインと意味の基本

津波フラッグは、赤と白の格子模様が目印の旗で、津波警報や大津波警報が発表されたことを視覚的に知らせる役割を果たしています。

この旗の役割は、海水浴客や釣り人など海辺にいる人たちに避難を促すことに加え、言葉が通じにくい外国人観光客にも危険を伝えることです。

警報が解除されるまで、この旗は掲げ続けられます。

この旗を見かけたら、ためらわずに速やかに海から離れることが最も重要なルールです。見たら、迷わず海から離れる」——それが津波フラッグの基本ルールです。

津波フラッグが掲げられるタイミングと場所

津波フラッグは、海水浴場や観光地の海岸、漁港や港湾施設などで掲げられます。

掲示の担当は、海水浴場や観光地ではライフセーバーや監視員、漁港や港湾施設では港湾関係者や自治体職員などです。

掲げられる主な条件は以下の通りです。

- 気象庁から津波警報または大津波警報が発表された場合

- 地震による津波の可能性が高いと判断された場合

- 地元自治体の判断で、早期に避難行動を促す必要がある場合

掲揚は迅速に行われ、地震発生から数分以内に掲示されることもあります。

フラッグを見たらすぐ避難!「安全そう」に見えても戻らない

海辺で津波フラッグを見かけたら、たとえ目の前に波が見えなくても、ためらわずにすぐ避難を始めてください。

注意したいのは、「波がまだ来ていないから大丈夫」「少しだけ荷物を取りに戻ろう」「他の人が避難していないから様子を見る」という思い込みです。

これらの判断は非常に危険で、津波は第一波よりも後から来る第二波や第三波の方が大きくなることもあります。しかも、その襲来は静かで突然です。

津波フラッグは、「迷わず逃げろ」という最も重要な合図です。波が見えなくても、音が聞こえなくても、即座に避難することが命を守る最大のポイントとなります。

まとめ

津波はその発生の仕組みや警報の種類、発表基準を正しく理解し、日頃から避難行動の準備をしておくことが非常に重要です。

津波警報が発表されたら、ためらわずに避難を開始すること、そして津波の高さが3メートルでも十分に命の危険があることを忘れてはいけません。

過去の被害事例が示すように、油断は命取りになります。

また、津波フラッグなどのサインを見逃さず、避難のタイミングをしっかりつかむことも大切です。

一方で気象庁の厳密な判断プロセスを信頼しつつも、自分や家族の安全を第一に考え、最悪の事態を想定した行動をとることが求められます。

最後に、津波は予測が難しい自然災害だからこそ、情報を正しく理解し、迅速に行動できるように日頃から備えておくことが命を守る最善の策です。

この記事で学んだ知識をぜひ身近な人とも共有し、安全な暮らしにつなげてください。