地震が発生すると、私たちは「どれくらい揺れたのか」が気になります。その揺れの強さを示す指標が震度です。しかし、震度の数値がどう決まるのか、そもそも何を基準に測っているのか、ご存じでしょうか。

本記事では、震度の決まり方や計測方法、そして震度計と地震計の違いについて、わかりやすく解説します。正しい知識を身につけることで、地震発生時に冷静な判断ができるよう備えることができます。

最新の震度情報は気象庁の地震情報サイトでもご確認いただけます。

震度とは?地震の揺れの強さを知るための基礎知識

地震が起きると、「今の揺れ、どのくらい強かったんだろう?」と思うことがありますよね。地震の揺れの強さは場所によって異なるため、正確に測ることがとても大切です。

そこで使われるのが、「震度」という指標です。震度は、地震がどれくらいの強さで揺れたのか、そしてその揺れがどんな影響を及ぼすのかを示します。

ここでは、震度の基本的な意味や、よく聞くマグニチュードとの違いについて、分かりやすく解説します。

震度観測の歴史:体感から震度計へ

現在では、震度は震度計で正確に測定されていますが、かつては「人の体感」で判断していました。実際に揺れを感じた人が震度を決めていたため、主観が入りやすく、情報提供までに時間がかかるという課題がありました。

1988年には、震度の機械観測(計測震度)の試験運用が始まり、1993年には観測点が大幅に増強されました。そして、1996年4月に震度計による自動観測が正式に開始され、体感による観測は廃止されました。これにより、揺れの強さをリアルタイムで数値化し、より正確で迅速な震度情報の提供が可能となりました。

私が1990年4月から1992年3月末まで神戸海洋気象台で勤務していた頃は、まだ体感で震度を判断していました。観測当番中、「ブーーー」と感震ブザーが鳴ると、驚きながらすぐに地震計を確認。震度を体感で判断しつつ、地震計(59C型地震計 倍率100倍)を使ってP波・S波の到達時刻や最大振幅を測定し、地震通報電文を作成して通報していました。

震度計がなかった時代、観測担当者は瞬時の判断と対応が求められる、まさに緊張感のある業務でした。

震度階級とその意味:地震の揺れの強さを知る

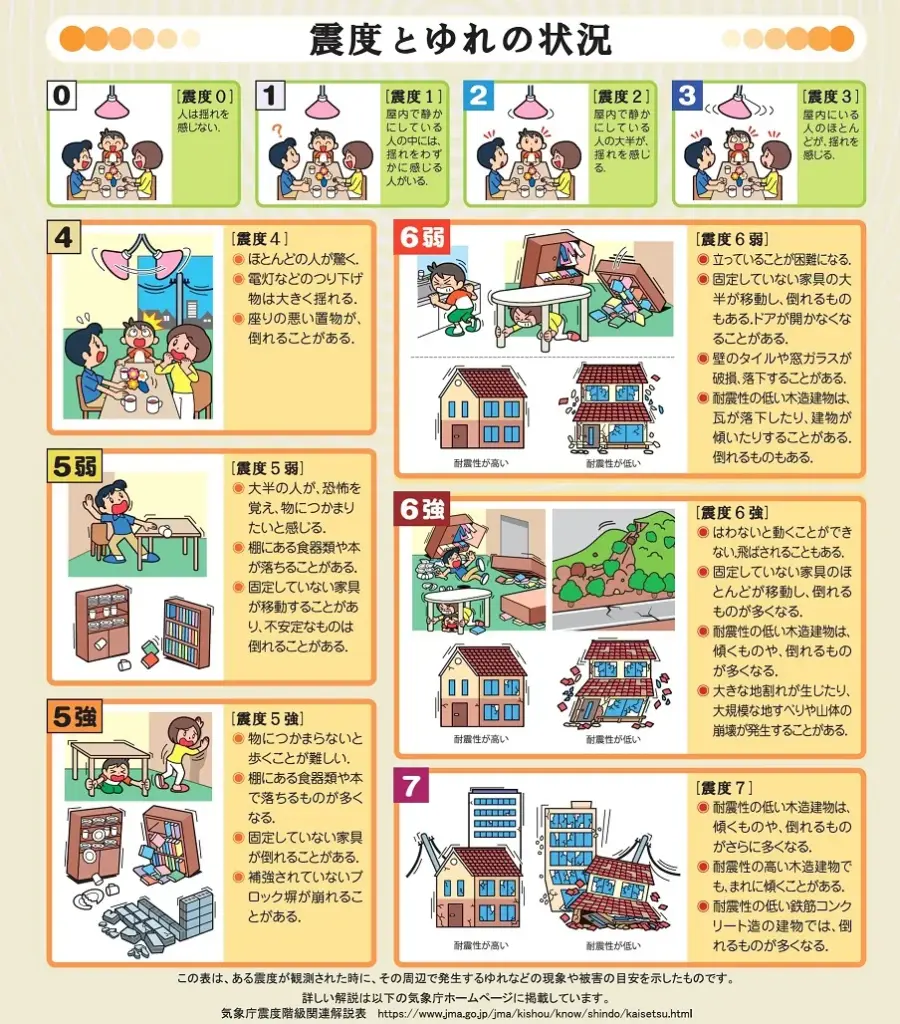

震度とは、地震による揺れの強さを示す指標で、震源地から伝わる揺れを観測地点ごとに測定します。気象庁が定めた震度階級は0から7まであり、揺れの強さや人・建物への影響に応じて分類されています。たとえば、震度0は揺れを感じない程度、震度7は建物が倒壊するほどの非常に強い揺れです。

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/index.html)

以下は、気象庁による各震度の説明を要約したものです。

- 震度0: 揺れを感じない、または感じることができても非常に軽微。

- 震度1: ほとんどの人が感じないが、わずかな揺れを感じることがある。

- 震度2: わずかな揺れを感じるが、通常は日常生活に影響はない。

- 震度3: 人々がはっきりと揺れを感じる。軽い物が動く程度の揺れ。

- 震度4: ほとんどの人が揺れを感じ、棚や物が落ちることがある。

- 震度5弱: 多くの人が恐怖を感じ、家具が移動したり倒れたりすることがある。窓ガラスが割れることも。

- 震度5強: 大きな揺れが感じられ、物が転倒するなどの被害が発生する可能性がある。

- 震度6弱: 立っているのが困難。固定されていない家具の多くが移動・転倒。建物に被害が出る可能性が高い。

- 震度6強: 強い揺れで、人々が転倒したり、建物に大きな被害を受ける可能性が高い。

- 震度7: 非常に強い揺れで、建物が倒壊するほどの影響を与える。

震度とマグニチュードの違い

震度とマグニチュードは、よく混同されがちですが、実はまったく違うものです。

✅マグニチュード

→ 地震のエネルギーの大きさを表します。

✅震度

→ 実際に感じる揺れの強さを示します。

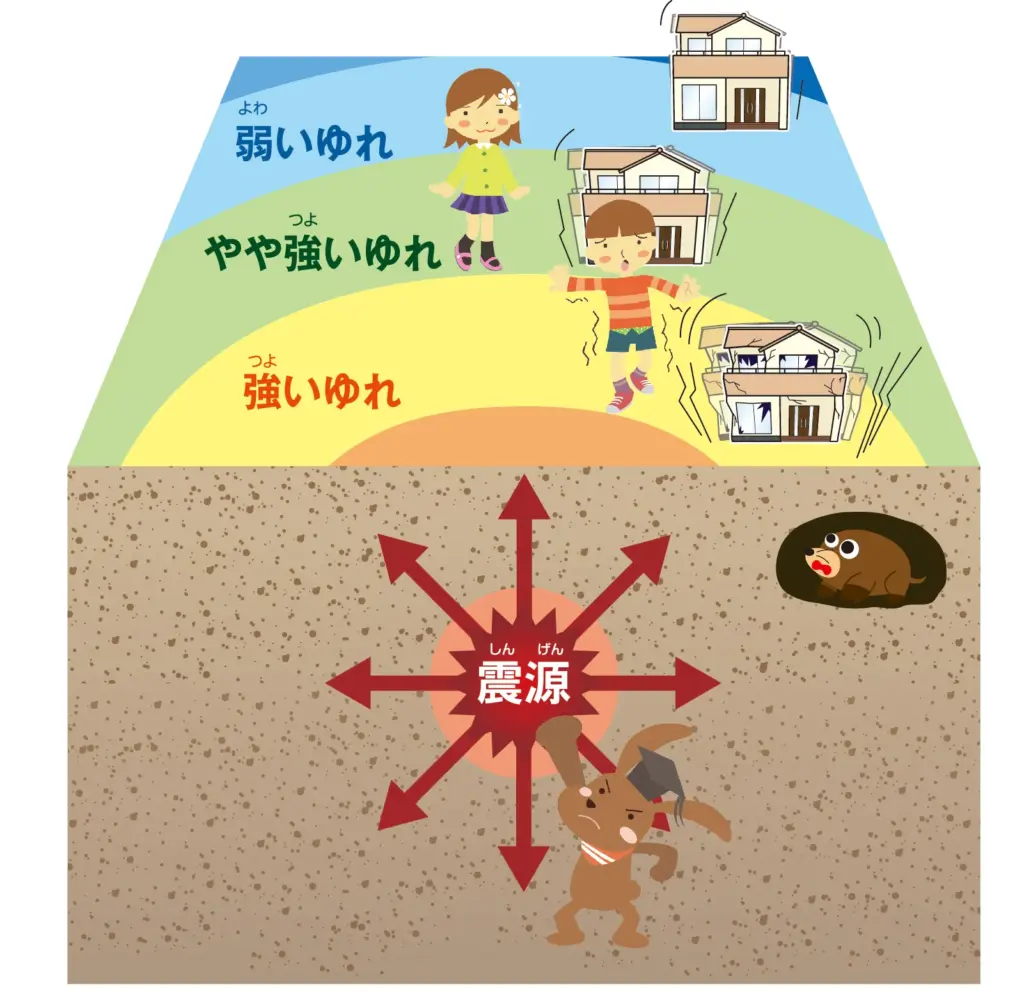

また、大きな地震(マグニチュードが大きい)でも、震源が深かったり遠かったりすると、揺れ(震度)はあまり強くなりません。逆に、小さな地震でも、震源が浅くて近い場所で発生すると、強い揺れを感じることがあります。

このように、マグニチュードと震度はそれぞれ意味が違うので、ニュースなどで見るときは「地震の規模」と「揺れの強さ」を分けて考えるとわかりやすいですね。

気象庁の震度計:どのように震度を測るのか、震度計と地震計の違い

ニュースなどでよく見かける「震度」は、どうやって測っているのでしょうか。

地震が起きると、気象庁の震度計が揺れを記録し、リアルタイムで震度が計算されます。でも、地震の情報には「マグニチュード」もあるので、ちょっと混乱しやすいですよね。

ここでは、震度計がどのように揺れを測定しているのか、また「震度計」と「地震計」の違いについて詳しく解説します。

「震度計」と「地震計」、何が違うの?

地震を観測する機械には「震度計」と「地震計」がありますが、実はこの2つ、役割が大きく違います。

✔ 震度計は「この場所でどれくらい揺れたか」を測るもの。

✔ 地震計は「地震そのものの規模や震源地」を調べるもの。

では、それぞれ何をしているのか、もう少し詳しく見ていきましょう。

✅ 震度計とは?

震度計は、ある地点での揺れの強さを測るための機器です。地震が起きると、震度計がその場の揺れを記録し、震度の大きさを自動的に計算します。

たとえば、同じ地震でも「震度5強」と発表される地域もあれば、「震度3」となる地域もありますよね。これは、震源までの距離や地盤の違いによって、感じる揺れが異なるからです。震度計は、その場所ごとの「体感に近い揺れ」を数値化する役割を持っています。

✅ 地震計とは?

一方、地震計は「地震の波」を記録する装置です。地震が発生すると、地震波(P波やS波など)が伝わります。地震計はその微細な揺れを感知し、震源の位置やマグニチュードを計算するために使われます。

つまり、震度計は「この場所の揺れの強さ」、地震計は「地震そのものの情報」を測るもの。

ニュースで「震度6弱」や「マグニチュード 7」と発表されるのは、それぞれ別の機械で観測したデータをもとにしています。

この2つの違いを知っておくと、地震情報がもっとわかりやすくなりますね。

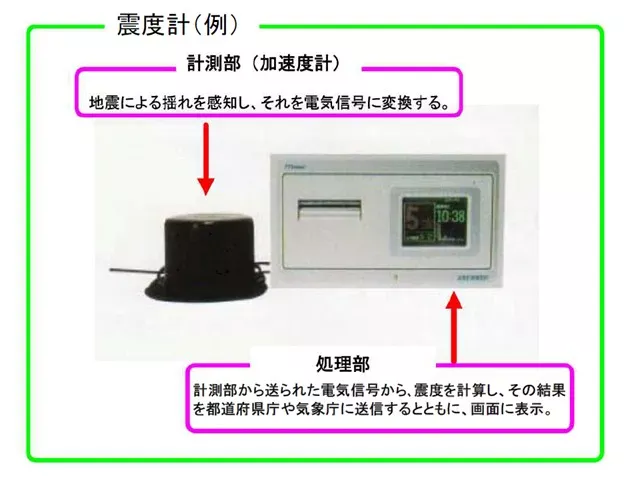

震度計(揺れの強さを測るための機器)の仕組みについて

地震が起きたとき、どれくらい揺れたのかをすぐに知るために、気象庁では1996年10月1日から正式に震度計を導入しました。

震度計は、地面の揺れを感知するセンサーを備えた装置で、日本全国に設置されています。地震が発生すると、これらの震度計がリアルタイムで揺れを記録し、すぐに震度を計算してくれるのです。

では、震度計はどのように揺れを測っているのでしょうか?

震度計の中心的な役割を担っているのが、加速度センサーです。

これは、地面がどれくらいの速度で揺れたか(正確には単位時間あたりの速度の変化=加速度)を測定するセンサーで、人の体が感じる「ガタガタ」「グラグラ」といった揺れの強さに近い指標をとらえることができます。

加速度センサーは、上下・南北・東西の3方向それぞれの揺れを感知し、これらの成分をもとに震度が計算されます。気象庁はこの加速度の最大値や揺れの継続時間などを総合的に考慮し、震度階級(震度0〜7)を決定するルールを定めています。

地震計(震源の位置やマグニチュードを計算するための機器)の仕組みについて

地震計は、地震が発生したときに生じる地面の揺れを記録し、震源の位置やマグニチュード(地震の規模)を正確に計算するための装置です。

では、地震計はどのようにして地面の揺れを測っているのでしょうか?

地震が発生すると、地球内部を伝わってくる「地震波」が地表に届きます。地震計はこれらの地震波をとらえることで、地震の発生状況を把握します。

そのために、地震計には通常、2種類のセンサーが組み込まれています。

● 加速度センサー(強い揺れの瞬間をとらえる)

加速度センサーは、地面がどれくらいの勢い(加速度)で動いたかを測定するセンサーです。

特に、地震の最初に到達する P波(初期微動)や、続いてくるS波(主要動)の急激な揺れをすばやく感知するのに適しています。

この情報は、地震発生の即時検知や、緊急地震速報の発表に活用されます。

● 速度センサー(波の形や周期を分析する)

速度センサーは、地面の動く「速度」を測定します。揺れの時間的な変化を捉えることで、地震波の特徴(波形や周期)を詳細に記録できます。

このデータを使って、地震波がどこから到達したのか(=震源の位置)や、どれだけのエネルギーを持っていたか(=マグニチュード)などが解析されます。

これらのセンサーは、上下・南北・東西の3方向の揺れを記録するため、地震動の立体的な情報が得られます。記録されたデータは、各地の地震観測ネットワークを通じて気象庁に送られ、数十秒〜数分で地震の詳細が判明します。

震度計はどこにある?どうやって観測している?

地震の揺れを正確に測るために、気象庁は全国に約600台の震度計を設置しています。さらに、市町村が独自に設置しているものも含めると、合計で1,300台以上にもなります。

では、震度計はどこに設置されているのでしょうか?

また、どのようにして揺れを観測しているのでしょうか?

次の項目で詳しく見ていきましょう。

震度計の設置場所

震度計は、日本全国のさまざまな場所にあります。

- 市町村庁舎の敷地内(約200台)

市町村が管理する震度計は、市役所や町役場などの敷地に設置されていて、そこで観測した震度をすぐに表示し、都道府県や気象庁にデータを送ります。 - 都市部の公共施設やビル内

病院や学校、重要な公共施設の中にも震度計があり、地震が発生した際に素早く揺れの強さを記録します。 - 山間部や交通の要所

都市部だけでなく、山間部や交通インフラの近くにも震度計が設置されています。例えば、新幹線の沿線や大きな橋の近くなど、安全を確保するために欠かせない場所にも設置されています。

震度の観測方法

震度計は地面の揺れを感知すると、すぐにデータを記録し、リアルタイムで気象庁に送信されます。これにより、地震発生直後に震度情報が公表され、私たちはすぐに揺れの強さを知ることができます。

震度計は、揺れをできるだけ正確に測れる場所に設置されており、都市部や山間部など、どこで地震が起きても迅速に情報が伝わる仕組みです。

また、通信は有線データ通信を基本としながら、通信障害に備えて衛星回線もバックアップとして確保されています。この二重の通信体制で、震度情報は気象庁や各自治体へリアルタイムに送られ、迅速な発表が可能となっています。

こうした震度計の設置と通信の工夫によって、どの地域で起きた地震でも正確で素早い震度情報を受け取ることができるのです。

(https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/shindo-kansoku/seikakunashindo_set.pdf)

地震発生時に気象庁が発表する情報のタイムライン

地震発生後、次の順番で情報が発表されます。

ただし、震度速報、震源に関する情報の発表基準は震度3以上です。

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/joho/seisinfo.html)

まとめ

地震の揺れの強さを示す震度は、私たちの安全を守るために欠かせない情報です。気象庁は全国の震度計でリアルタイムに揺れを測定し、その震度情報を迅速に発信しています。

また、「震度」は地域ごとの揺れの強さ、「マグニチュード」は地震の規模を表すもので、それぞれ意味が異なります。マグニチュードの計算には地震計が使われ、震源の位置や地震のエネルギーを詳しく分析することで、正確な地震の把握が可能になります。

これらを正しく理解することで、適切な対応ができます。気象庁が発表する緊急地震速報や津波警報、地震情報を正しく知り、日頃から備えておくことが大切です。