日本列島に潜む巨大な脅威、南海トラフ地震。

もし発生すれば、広い範囲で甚大な被害が生じる可能性があります。

政府の地震調査委員会によると、南海トラフ沿いでマグニチュード8から9級の地震が今後30年以内に発生する確率は、計算方法によって20〜50%または60〜90%程度以上と幅があります。

この差は、過去の地震データの扱い方や計算モデルの違いによるものです。確率が高めに出ている場合は、より慎重な見積もりに基づく結果です。

確実ではないからと油断せず、いつ起きてもおかしくないという意識を持つことが大切です。

日頃から備えを見直すことで、万一のときに被害を最小限に抑えることにつながります。

この記事では、過去の南海トラフ地震の被害事例を振り返りながら、臨時情報が発表される条件やタイミングについてもわかりやすくまとめています。

防災への理解を深め、日常で役立つ備えのポイントとして、ぜひ最後までご覧ください。

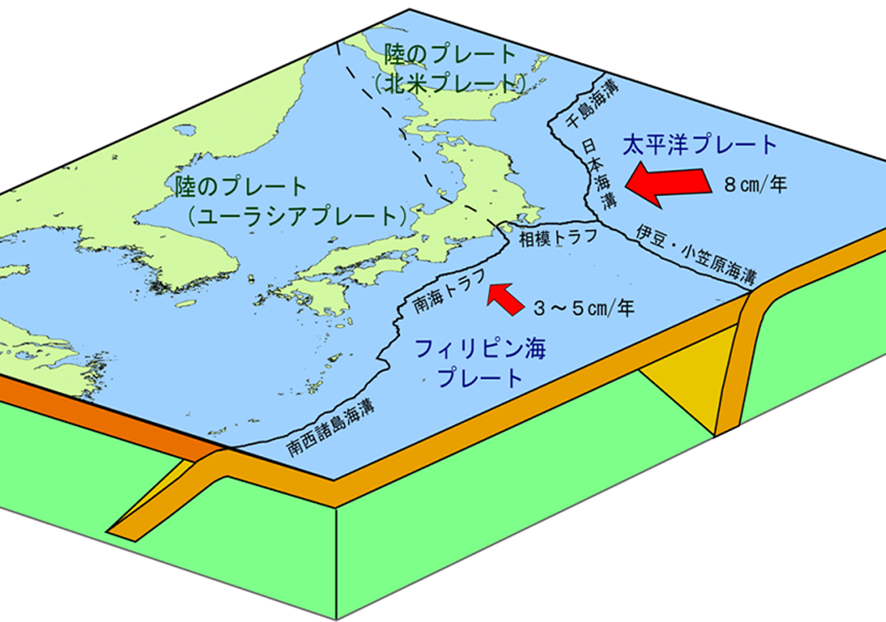

南海トラフ地震の仕組みと発生メカニズム – 南海トラフのプレート移動とは

(https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/nteq/nteq.html)

上の図をご覧ください。注目すべきは、フィリピン海プレートという巨大な地殻プレートです。

このプレートは日本列島の下にゆっくりと沈み込み、その境目が南海トラフと呼ばれる場所です。

この地域では、プレートの動きによって地震や津波が発生する可能性があり、過去にも繰り返し巨大地震が起きてきました。

自然の力は静かに、しかし確実に進行しているため、正しい知識を持ち、備えることが重要です。

関連記事:プレート境界型地震とは?特徴や仕組み・断層型との違いを簡単に解説

プレート沈み込みの仕組み

南海トラフ地震は、フィリピン海プレートが日本列島の下にゆっくりと沈み込むことで発生します。

この沈み込みにより、陸側のプレートには少しずつひずみが蓄積され、そのひずみが限界に達したときに地震が起こります。

海洋プレートは陸のプレートより密度が高いため、自重で少しずつ沈み込み、この動きがプレートの衝突や地震の原因となります。

プレートは年間およそ3〜5cmの速度で移動しており、海側のプレートが陸側のプレートの下に沈み込む境目が、南海トラフです。

このように、プレートが押し合いながら沈み込む仕組みを理解することは、地震発生のリスクを知るうえで非常に重要です。

ひずみの蓄積と地震発生の流れ

沈み込みによって蓄積されたひずみは、まるで限界まで引っ張られた弓のような状態になります。

ひずみが限界を超えると、陸側のプレートが一気に跳ね返るように動き、これが南海トラフ地震の発生メカニズムです。

この瞬間、地震のエネルギーが解放され、広範囲で大きな揺れや津波を引き起こします。

津波発生の原因と影響範囲

地震によって海底が急激に変動すると、沿岸に大規模な津波が押し寄せることがあります。

過去の南海トラフ地震でも、津波による被害が甚大であったことが記録されています。

津波の影響範囲は地震規模や海底の地形によって異なりますが、沿岸部の住民にとっては非常に高いリスクとなります。

日頃から避難経路や避難場所を確認し、防災対策を整えておくことが不可欠です。

南海トラフ巨大地震前回の被害状況とその影響 – 歴史的地震から学べること

南海トラフ巨大地震は、日本にとって最も警戒される地震の一つです。過去に何度も発生し、巨大な津波や強い揺れを伴うこの地震は、私たちにとって重要な教訓を残しています。

ここでは、前回発生した南海トラフ地震の被害状況と、それに基づいた教訓を振り返り、今後の備えについて考えていきます。

前回の南海トラフ地震とその被害の概要

前回の南海トラフ地震は、1946年12月に発生した昭和南海地震です。

マグニチュード8.0という規模の大きな地震で、特に津波の影響が大きく、多くの沿岸地域に甚大な被害をもたらしました。

死亡者数は1000人以上に上り、家屋の倒壊や漁船の流失などが報告され、復旧には長い時間がかかりました。

この地震が発生した当時は、現在のような観測技術や情報提供体制が整っておらず、避難の遅れや事前の準備不足が被害を拡大させました。

この地震の教訓から、私たち一人ひとりが防災対策の大切さを改めて認識するきっかけとなりました。

過去の南海トラフ地震:昭和、安政、宝永地震の比較

南海トラフ地震は、宝永、安政、昭和といった歴史的な大地震によって、繰り返し発生してきました。

それぞれの地震がどのような特徴を持ち、どんな教訓を残したのかを見ていきましょう。

✅ 宝永地震(1707年)

宝永地震は、南海トラフ地震の中でも最も古い記録が残る大地震です。

1707年に発生し、マグニチュード8.6という巨大な規模で、紀伊半島から九州まで広範囲にわたって津波と強い揺れが襲いました。

この地震では、発生前に地鳴りや海の異変といった兆候があったとされ、そうした前兆を見逃さないことの大切さが注目されました。

後の地震予測技術にもつながる重要な気づきを与えた地震です。

✅ 安政南海地震(1854年)

安政南海地震は、1854年に発生したマグニチュード8.4の大地震です。

津波の到達が非常に早く、特に四国や紀伊半島で多くの命が失われました。

逃げる間もなく津波に飲まれたという記録もあり、「迷わずすぐに逃げる」ことの大切さを教えてくれた地震でもあります。

避難のタイミングが生死を分けることを、強く印象づけました。

✅ 昭和南海地震(1946年)

昭和南海地震は、戦後間もない1946年に発生し、マグニチュード8.0の強い地震と津波が沿岸地域を襲いました。

当時は現在のような津波警報や緊急地震速報などの警報システムが整っておらず、多くの人が避難に間に合わず被害が拡大しました。

この経験を受けて、津波の早期警報システム整備や避難訓練の重要性が広く認識されるようになりました。

南海トラフ臨時情報はいつ出る? 発表される条件とタイミングを解説

(https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/rinji/index3.html)

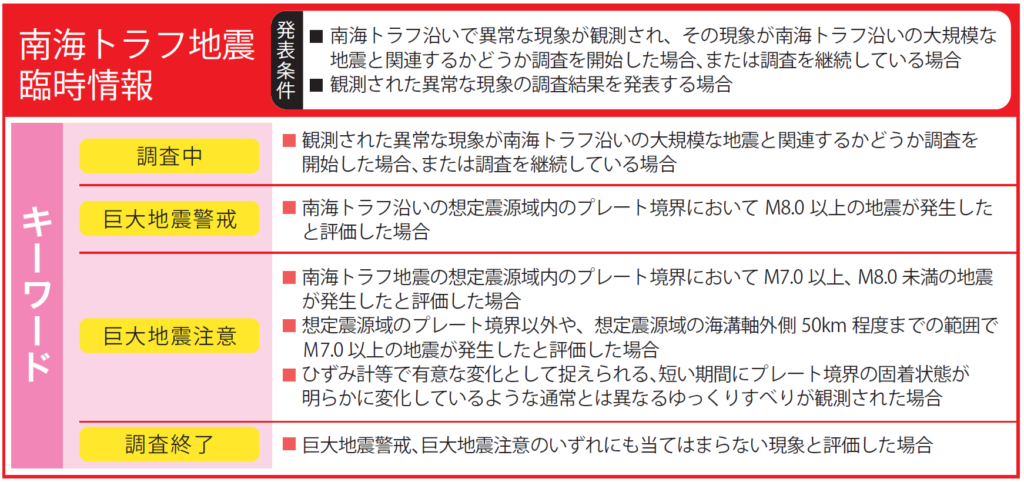

南海トラフ地震の発生に備え、私たちの安全を守るために重要な役割を果たすのが「南海トラフ臨時情報」です。

しかし、実際に臨時情報はどのような条件で発表され、私たちはその情報を受けてどう行動すれば良いのでしょうか?

ここでは、臨時情報の発表条件やタイミング、そしてその後の避難行動について解説します。

南海トラフ臨時情報の発表条件とタイミング

「南海トラフ臨時情報」は、大きな地震が近いかもしれない――そんな兆しが見えたときに発表される、特別な情報です。

気象庁は、地震計や津波計などのデータをもとに、普段とは違う “異変” をキャッチします。

たとえば、震源付近で地殻変動が起きたり、これまでの地震と似たパターンが現れたりした場合、「これは危ない」と判断され、臨時情報が発表されます。

ただし、この情報は「もうすぐ地震が来る」という確定ではありません。

あくまで、地震の可能性が “高まった” ことを伝えるためのもので、発表されたからといって、すぐに地震が起きるとは限らないのです。

だからこそ大切なのは、「情報が出たときにどう動くか」。

臨時情報が出たら、防災グッズを再確認したり、家族と避難ルートを話し合ったり、できることから備えを始めましょう。

情報は政府や気象庁から素早く発信され、その後も必要に応じて更新されていきます。

臨時情報発表後の避難行動と自治体対応

出典:気象庁「気象業務はいま 2025」より

南海トラフ臨時情報が発表されたとき、私たちに求められるのは「冷静で素早い行動」です。

避難するタイミングは、発表された情報の内容によって変わりますが、「避難指示」や「避難勧告」が出たら、迷わず避難を始めましょう。「まだ大丈夫」と思っているうちに、状況が悪化することもあります。

自治体も、臨時情報が出るとすぐに動き出します。避難所の開設や交通手段の確保、必要な物資の準備など、地域の安全を守るための対応が進められます。

特に津波のリスクがある地域では、「高台へ避難してください」といった呼びかけが行われることもあります。

このとき大切なのは、自治体の情報にしっかり耳を傾けること。テレビ、ラジオ、防災無線、スマホの通知など、あらゆる手段で情報をチェックし、安全な場所へ向かってください。

また、日頃から避難所の場所や避難ルートを確認しておくと、いざというときに慌てず行動できます。災害時は「準備していたかどうか」が命を守るカギになります。

臨時情報は “予兆” であり、“確定” 情報ではありません。でも、その一報で「今こそ備えるときだ」と気づくことができるのです。

南海トラフ地震の影響と全国的なリスク – 日本全体への津波とインフラの影響

南海トラフ地震は、特に日本の南海地域に深刻な影響を与える可能性があり、その被害は単なる地域的な問題に留まりません。

実際、この地震が発生すれば、インフラの崩壊や物流の混乱、さらには津波による被害が全国的に広がる恐れがあります。

ここでは、南海トラフ地震が日本全体にもたらすリスクを解説し、その影響に対する備えについて解説します。

インフラ崩壊と物流の混乱

南海トラフ地震が発生した場合、最も心配されるのは「インフラの崩壊」です。

特に影響を受けるのが、道路や鉄道、橋といった交通インフラです。地震や津波でこれらが破壊されると、物資や人の移動が止まってしまい、食料や医薬品が届かなくなることもあります。

生活に大きな支障が出るため、私たちの生活基盤が一瞬で揺らぐことになります。

さらに、電気や水道、電話、インターネットなど、私たちが普段何気なく使っているライフラインも影響を受けることが予想されます。

停電や断水が何日も続くと、都市部では混乱が広がり、生活そのものが成り立たなくなるかもしれません。

これらの混乱は被災地だけの問題ではなく、全国に波及する恐れがあります。

そのため、政府や自治体は緊急輸送ルートの確保やドローンを使った配送など、最新技術を駆使した対策を強化しています。

私たち一人ひとりも備えが大切です。食料や水、電池などの最低限の備蓄をしておくことで、混乱の中でも冷静に行動できるようにしましょう。

全国的な津波リスクとその対策

南海トラフ地震が起きると、大きな津波が発生すると考えられています。特に心配なのは、津波が震源地に近い地域だけでなく、関東や東北、さらに北海道にまで届く可能性があることです。

津波は突然やってきます。沿岸に住んでいる方は、警報を待たずに「揺れを感じたらすぐ高台へ」動くことが大切です。そのためにも、日ごろから避難ルートや避難所を確認しておきましょう。

現在、防波堤の整備や津波避難ビルの建設なども進んでいますが、すべての津波を防ぐのは難しいのが現実です。だからこそ、早めの避難行動や、防災訓練の参加が命を守る力になります。

南海トラフの津波は、日本全体の問題です。一人ひとりが「自分ごと」として備える意識が、被害を減らすカギになるのではないでしょうか。

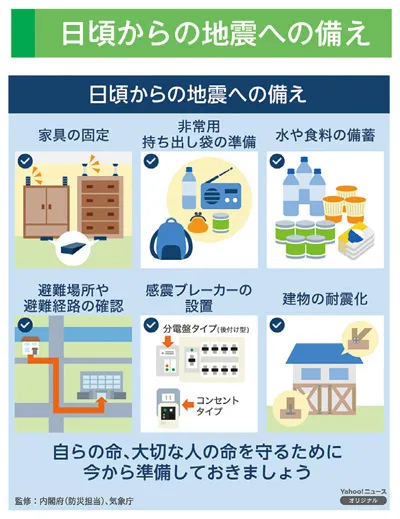

南海トラフ地震への備えと防災対策 – 防災グッズや避難計画の重要性

南海トラフ地震は、いつ起きてもおかしくないと言われています。被害は日本全体に及ぶ可能性があり、私たち一人ひとりの備えがとても大切です。

ここでは、防災グッズや避難計画、地震が起きたときの行動マニュアルを分かりやすく紹介します。今のうちにできることを、一緒に見直しておきましょう。

個人でできる備え:防災グッズと避難計画

出典:気象庁「気象業務はいま 2025」より

南海トラフ地震に備えるためには、まず防災グッズをしっかり準備することが大切です。

地震発生後、ライフラインが途絶える可能性があるため、最低でも72時間分の食料や水、生活必需品を備えておくことが推奨されています。

特に重要なのは、以下のようなアイテムです:

- 飲料水(1人1日3リットルを目安)

- 非常食(缶詰や乾パンなど、長期間保存可能な食品)

- 懐中電灯や予備の電池

- 携帯用バッテリー

- 簡易トイレやウェットティッシュ

- 救急セット

これらを防災バッグにまとめておくことで、突然の地震にも対応できる準備が整います。また、食料や水は定期的に確認し、賞味期限が近づいたものは入れ替えるようにしましょう。

さらに、家族や近隣住民と共に避難計画を立てておくことも重要です。

避難所の場所や、安全な避難経路を事前に確認しておくことで、地震発生時にパニックを避け、冷静に行動することができます。

家族での連絡方法や集合場所を決めておくことも、万が一の時に役立ちます。

地震発生時に取るべき行動マニュアル

地震発生時に重要なのは、迅速かつ冷静に行動することです。

南海トラフ地震のような大規模な地震が発生した場合、揺れが長く続く可能性があり、周囲が混乱することも考えられます。

今から準備を整え、いざという時に自分の命を守るための行動を事前に確認しておくことで、被害を最小限に抑えることができます。

以下の行動マニュアルを覚えておき、実際に地震が発生した際に備えましょう。

1. まずは「身を守る」

地震が始まったら、すぐに頭を守り、低い姿勢で身を守りましょう。

机の下に潜り込む、または家の中にいる場合は壁の角や戸棚の下に身を寄せることが最も安全です。

外にいる場合は、転倒しないように物の近くに寄りかからず、広い空き地に避難します。

2. 揺れが収まったら、まずは「火の元を確認」

揺れが収まったら、火災の危険があるため、ガスの元栓を閉め、電気機器のスイッチを切ります。

もし火事が発生していれば、火元をしっかり消火し、安全を確保した上で避難します。

3. 「迅速に避難」

家が崩れる危険がある場合や、火災やガス漏れが心配な場合は、家から早めに避難します。

特に、津波の危険がある地域では、海岸から離れた高台に避難することを忘れずに、速やかに安全な場所へ避難しましょう。

4. 「情報を収集」

地震後は、テレビやラジオ、スマートフォンの緊急速報を通じて、最新の情報を収集しましょう。

避難指示や、地震の強さ、津波の情報など、重要な情報を常に把握することが、命を守るために不可欠です。

まとめ

今回は、南海トラフ地震について幅広くご紹介しました。これは一部の地域だけでなく、日本全体に影響を及ぼす可能性がある大きな地震です。

自分の命、そして大切な人を守るためには、日頃の備えが欠かせません。防災グッズの準備や避難経路の確認、そして落ち着いて行動するための心構え。どれも今からできる大切な一歩です。

もしもの時に備えて、今日から少しずつ、防災を自分ごととして考えてみませんか?