地震が「いつ」「どこで」発生するのかについて、現在の科学では明確な答えを示すことはできていません。

陸地にある活断層による地震は事前の予測がほぼ不可能であり、南海トラフのようなプレート境界で起こる巨大地震についても、特定の時期を断定することはできず、示せるのは発生の可能性や傾向に限られます。

つまり、地震の発生時刻を正確に知る方法は存在しません。

だからこそ、最新の科学的知見を正しく理解したうえで、日常の中で現実的な防災対策を積み重ねていく姿勢が大切になります。

この記事では地震予知の現状と、私たちが知っておくべきことをやさしく解説します。

関連記事:プレート境界型地震とは?特徴や仕組み・断層型との違いを簡単に解説

地震予知の現状について

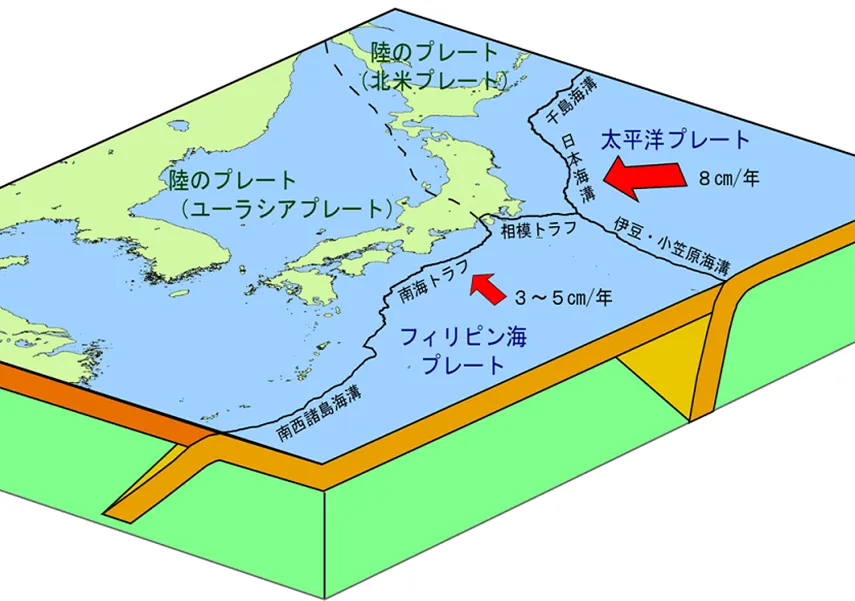

出典 : 気象庁|南海トラフ地震のメカニズム

(https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/nteq/nteq.html)

多くの人が抱く「次の地震はいつ起きるのか」という疑問。

現状、陸地の活断層型地震は全容がつかめず予測はほぼ不可能です。

関連記事:活断層の基礎知識:地震発生メカニズムと注意すべき地域を解説

しかし、プレート境界型地震は過去の発生パターンから確率を示すことができます。

ここでは、地震予知の科学的限界と、現場でどのように情報が活かされているのかを解説します。

気象庁が「地震予知」を使わない理由

「地震予知」という表現は、ニュースや会話の中で耳にする機会が増え、多くの人にとって身近な言葉になりました。

ところが、気象庁ではこの言葉を正式な用語として使っていません。そこには、地震がもつ特性と、現在の科学でできることの限界が関係しています。

一般に「予知」とは、地震の発生日時・場所・規模までを事前に特定することを意味します。

これに対して「予測」や「評価」は、地震が起こりやすい傾向や、将来の発生確率を示す考え方です。

たとえば、南海トラフ地震が今後30年以内に70〜80%の確率で起きるとされている場合でも、それは発生時期を断定するものではなく、確率として示されたリスクの目安だと理解する必要があります。

予知を難しくしている科学的課題

私たちが地震を予知できないのは、技術が未熟だからではありません。地球そのものが、あまりにも気まぐれで複雑だからです。

想像してみてください。硬い木の枝をゆっくりと曲げていく様子を。「いつか折れる」ことは分かっていても、「今から何秒後に、どの繊維から折れるか」を完璧に言い当てることは不可能でしょう。

地震もこれと同じです。地下深くで岩盤が悲鳴を上げ、限界を迎えるその瞬間は、誰にも計算できません。

しかも地震は、温度、水圧、岩の性質といった無数の要素がドミノ倒しのように影響し合う「複雑系」の現象です。過去の統計が通用しない、一度きりの現象の連続なのです。

だからこそ、現代科学は「予知」という言葉に慎重にならざるを得ません。

「明日地震が来る」と断言する魔法の杖は存在せず、私たちが向き合うべきは、不確実な自然への謙虚な備えだけなのです。

過去の事例から学ぶ教訓

地震予知の現場では、これまでにさまざまな試みが行われてきました。

1978年の伊豆大島近海地震では、地殻変動の異常が観測され、一部の地域に事前注意情報を出すことができました。

これは、観測データを活用してリスクを評価し、警戒を呼びかける成功例と言えます。

一方で、1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災では、事前に地震の発生を予測することはできませんでした。

観測データや前兆の兆候はあったものの、科学的に「必ず地震が起きる」と断言できるレベルには達していなかったのです。

こうした事例から学べることは、地震予知は「当てること」ではなく、「備えること」のための手段であるという現実です。

南海トラフ地震 いつ起きる 確率で読み解くリスク

地震がいつ起きるかを正確に当てることはできませんが、日本では長年の観測データをもとに「どのくらい地震が起きやすいか」を確率として示す仕組みが整えられています。

たとえば、南海トラフ地震の30年以内の発生確率は、計算モデルによって「20~50%」とも「60~90%」とも評価が分かれています。

関連記事:南海トラフ地震の前兆と過去被害|臨時情報の発表タイミングを解説

こうした数字の幅こそが、まさに予測の限界を示しており、これらは決して未来を断定するものではなく、リスクの目安として社会や行政の備えに役立てるための情報なのです。

ここでは、短期と長期で異なる地震確率の考え方や巨大地震予測の信頼性、そして「明日地震が起きる可能性」をどう理解すべきかについて解説します。

短期と長期で異なる「確率評価」の考え方

地震の確率評価には、時間軸によって大きく二つの考え方があります。

ひとつは「短期的な評価」、もうひとつは「長期的な評価」です。

短期的な評価は、数日から数週間、あるいは数年程度の間で地震発生の可能性を判断しようとする試みです。

微小地震の増加や地殻変動の変化を手がかりに、地震活動の活発化を捉えようとします。しかし現状では、短期的な予測に基づく明確な地震発生の指標はほとんどなく、予測として社会に伝えられる実用的な水準には至っていません。

一方、長期的な評価は、数十年単位での地震発生確率を算出する方法です。

過去の地震履歴、断層の活動状況、プレート運動などのデータを統計的に解析することで、

「30年以内にこの地域で地震が発生する可能性は何%か」という形で表現されます。

この評価は、都市計画や建築基準、避難計画の策定に活用され、社会的な防災対策の指針となります。

つまり、短期評価は「今まさに起きるかもしれない兆し」を探る試みであり、

長期評価は「将来のリスクを見越して備えるための確率」として位置付けられます。

巨大地震予測の信頼性をどう見るか

日本列島で想定される巨大地震は、南海トラフ地震や首都直下地震のように、甚大な被害が予想される地震を指します。

こうした地震の発生確率を評価する際、気象庁や地震調査研究推進本部は、過去の地震履歴やプレート運動のデータ、断層活動の観測情報をもとに統計的な分析を行っています。

しかし、巨大地震の予測には大きな不確実性があります。

過去の地震の周期や規模から「30年以内に70%」といった数字を出すことはできますが、これは “地震が起こるかもしれない度合い” を示しているだけで、「いつ起きる」と約束するものではありません。

信頼性を高めるためには、観測網の拡充やGPS・海底地震計などの高度な技術によるデータ収集、さらにAIや統計モデルを用いた解析が不可欠です。

それでも、地震は自然現象の中でも極めて複雑なシステムで起きるため、完全な予測は現時点では不可能です。

ここで、特に強調したいのは、巨大地震予測の数値は、恐怖を煽るためのものではなく、備えを促すための科学的指標である、ということです。

防災計画や都市づくりの判断材料として活用する際には、この点を誤解なく伝えることが最も重要です。

「明日の地震確率」は存在しない理由

多くの人が知りたいのは、「明日地震が起きる確率」です。

しかし、科学的には残念ながら、そのような短期予測は存在しません。

理由のひとつは、地震発生の要因が深部のプレートや岩盤の変動など、直接観測できない複雑なプロセスに依存していることです。

微細な変化は検出可能でも、それが必ず大地震につながるかを正確に判断することはできません。

また、地震は確率だけで予測できる単純な現象ではなく、複数の条件が絡み合う複雑系現象です。

過去のデータや統計モデルを使っても、地震の短期間での発生確率を信頼性のある形で算出することは不可能です。

短期的な予測ができないことを理解することは、誤った安心感や過剰な不安を避け、適切な備えに意識を向ける第一歩となります。

観測技術と解析の進化

地震を正確に予測することはできませんが、地震がどうして起きるのかをより詳しく調べる技術は日々進歩しています。

地震波の観測や海底地震計、GPSによる地殻変動の測定など、最新の観測網はかつてない精度で地球の動きを捉えています。

さらに、膨大な観測データを解析するAIや機械学習の応用により、従来では見落とされていた微細な変化や前兆の兆しを抽出する試みも始まっています。

ここでは、地震の観測現場で導入されている新しい機器や技術、さらにデータ解析の進化によって期待されることについて解説します。

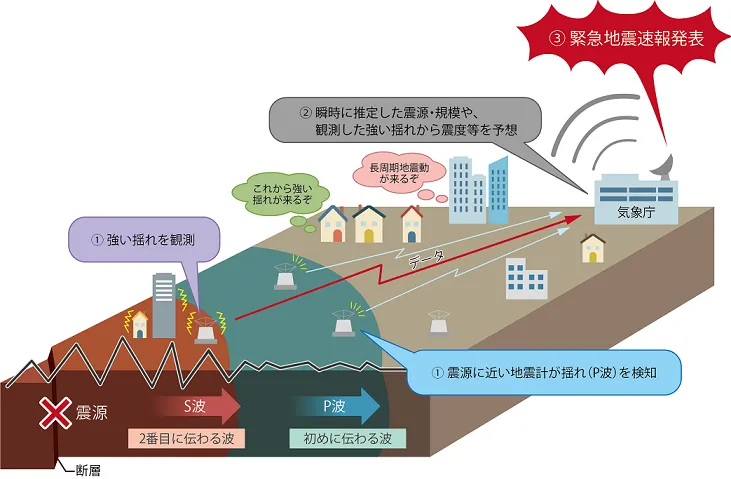

地震波観測と緊急地震速報の仕組み

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/eew/shikumi/shikumi.html)

地震が発生すると、地震波は震源から周囲に伝わります。

地震波には、初期微動(P波)と主要動(S波)があり、気象庁はこの違いを利用して緊急地震速報を出しています。

陸上や海底の地震計で地震波をリアルタイムに取得し、P波を感知するとすぐに規模や震源を概算して速報を出します。

また、GPS観測装置のデータもほぼリアルタイムで取得され、大規模地震の揺れや断層の動きの解析に活用されます。

これにより、揺れが到達する前に警報音や自動停止信号を送ることが可能となり、鉄道や工場の停止、避難行動の開始などに活用されています。

ただし、緊急地震速報はあくまで発生直後に伝える速報であり、予知ではありません。地震そのものの発生を前もって予測するものではない点が重要です。

AIや機械学習による解析の新たな可能性

近年、地震予知やリスク評価の分野でも、AIや機械学習の活用が注目されています。

従来の解析では膨大な地震観測データを人間が目視や統計モデルで処理していましたが、AIは微細なパターンや異常兆候を自動で検出することが可能です。

たとえば、微小地震の連鎖や地殻のわずかな変動を長期データから学習させることで、従来では見過ごされていた規則性や特徴を抽出する試みが進んでいます。

これにより、短期的な地震活動の変化や、特定地域で地震が起きやすくなっている兆しを把握する可能性が広がってきました。

しかし、AIで解析しても限界があります。データが足りなかったり、知らない現象があったりすると間違えることもあります。そのため、AIの結果は参考にして、専門家が判断することが大切です。

観測網とリアルタイムデータ活用の課題

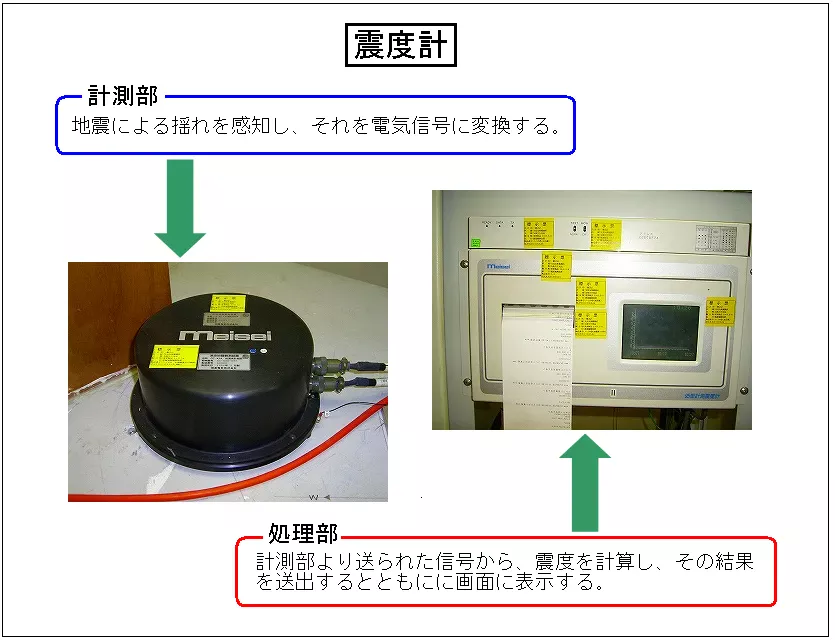

(https://www.data.jma.go.jp/gifu/shosai/jishin/shindo.html)

日本では陸上や海底に多くの地震観測網が整備されており、リアルタイムで大量のデータが収集されています。

これにより、地震活動の早期把握や緊急地震速報が可能になっています。

ただし、活用にはいくつかの課題があります。まず、観測点の偏りです。陸上は密度が高いものの、海底や山間部では観測点が少なく、地震波の検知や地震が起きやすい状態の把握には不確実性があります。

次に、膨大なデータの解析です。数千点の地震計やGPSデータをリアルタイムで処理するには、計算能力の高いコンピューターと精密なアルゴリズムが必要です。

AIや自動解析の導入が進んでいますが、誤検知やノイズに注意しながら運用することも重要です。

速報や注意報は自動解析で瞬時に出されますが、その後の詳細な評価や今後の地震活動の予測には、専門家の知識と経験が活かされます。

技術と人の判断力が組み合わさることで、リアルタイムデータの価値が最大化されるのです。

関連記事:計測震度とは?震度の決まり方と震度計・地震計の違いを解説

前兆現象と科学的検証

地震発生前に観測される様々な兆候、例えば微小地震の増加や地殻のわずかな変動、地下水位の変化などは、古くから「前兆現象」として注目されてきました。

しかし、これらの現象が本当に大規模地震の前触れとなるのか、科学的に明確に証明された例はほとんどありません。

前兆の信号と偶然の変化を見分けることは極めて難しく、誤った解釈は社会に混乱をもたらすこともあります。

ここでは、過去に報告された前兆現象を整理し、科学的にどの程度信頼できるのかを検証します。

報告される前兆と科学的な評価の実際

地震の前兆として、地殻変動の微妙な増加や、微小地震の集中、地下水位や温泉の水位変化などが過去に観測されてきました。

これらは、地域によっては「地震の前触れ」として報告されることもありますが、科学的に大地震と結びつけて確実に予測できる例はほとんどありません。

理由のひとつは、こうした現象が地震とは無関係に発生する場合が多いことです。

たとえば、地下水位の変化や微小地震は、季節や気象条件、地下の水流や地盤特性の変化でも生じるため、地震の前兆かどうかを判別することは極めて難しいのです。

また、前兆として記録された事象が、後の地震と偶然に一致した例も少なくありません。

そのため、科学者は過去のデータを統計的に分析し、偶然と相関の違いを慎重に検証しています。

結論として、現在の科学では、報告される前兆現象は「地震の可能性を示す手がかりの一つ」として扱われています。単独で地震予測に用いることは難しいと考えられており、気象庁もこの立場を示しています。

この理解が、過剰な警戒や誤った安心感を防ぎ、現実的な防災行動につながります。

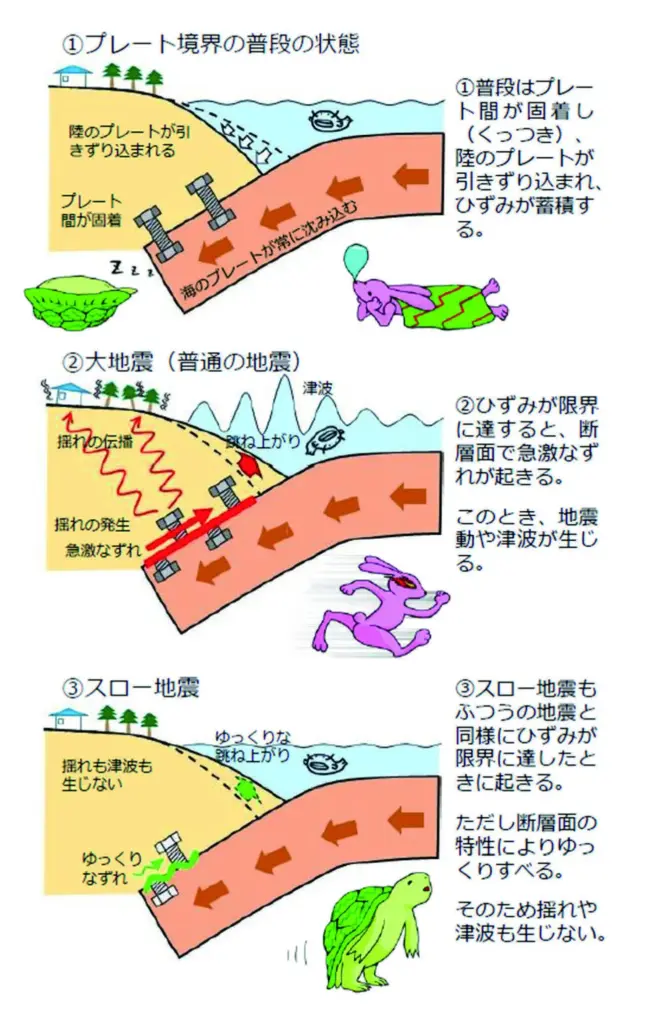

スロースリップなど注目される現象

近年、地震学の研究で特に注目されているのが、スロースリップ現象です。

これは、プレート境界で地震のような大きな揺れを伴わずに、ゆっくりと滑る現象で、地殻に応力が蓄積される過程を直接観測できる貴重な手がかりとされています。

スロースリップは数日から数か月にわたって発生し、その後に地震が誘発される可能性があるとされる地域もあります。

しかし、すべてのスロースリップが大規模地震につながるわけではなく、発生のパターンや規模には大きなばらつきがあります。

このような現象の観測は、地震活動の理解を深める上で非常に重要ですが、

現時点では短期的な予知に直結するものではありません。

むしろ、長期的な地震リスク評価や防災計画の改善に活用することで、社会に役立つ情報として位置付けられています。

スロースリップや微小地震の観測技術の進化は、地震予知の限界を補い、科学的根拠に基づいたリスク評価を可能にする新たな道を切り開いているのです。

下記の ③ スロー地震がスロースリップ現象です。

(https://www.jishin.go.jp/resource/column/column_18aut_p08/)

今後の展望と提言

地震予知やリスク評価の技術は日々進化していますが、まだ多くの課題があります。

科学的な限界を理解したうえで、観測技術の高度化やAI解析、防災教育の充実などが求められます。

ここでは、今後の研究や技術の方向性、行政や市民が取る具体的な対策、地震リスクに向き合う社会の在り方を解説します。

研究と行政の連携強化に向けて

地震予知の研究は、観測精度の向上と解析手法の高度化を中心に進んでいます。

海底地震計やGPS観測網の整備により、地殻の微細な変動や応力の蓄積を以前より正確に把握できるようになりました。

加えて、AIや機械学習を活用することで、膨大な観測データの中から従来は見落とされがちだった微妙な兆候を抽出できるようになっています。

これにより、地震活動の初期のサインを早期に捉え、長期的なリスク評価の精度を高める可能性が広がっています。

さらに、地球物理学や統計学、材料力学だけでなく、社会科学や防災計画の知見を組み合わせる異分野連携も進展しています。

こうした取り組みにより、科学的知見を行政や地域社会の防災対策に直接活かすことが可能となり、社会全体で地震リスクに備える力を着実に高めることができます。

社会実装に必要な「信頼」と「検証」

地震予知の不確実性を前提に、最も重要なのは社会と市民が適切に備えることです。

建物の耐震化や家具の固定、避難経路の確認など、個人レベルでの備えはもちろん、自治体や企業も災害時の対応計画を整備する必要があります。

また、情報の受け取り方と行動の判断も大切です。

緊急地震速報や長期的な地震予測は「必ず起きる」ものではなく、あくまでリスクの指標であることを理解し、冷静に判断する力が求められます。

市民参加型の防災訓練や教育も有効です。

自分や家族の行動を事前に確認することで、地震発生時の混乱を減らし、被害を最小限に抑えることができます。

科学的知見を社会に活かすには、行政と市民の協力が欠かせません。

正しい知識と日頃の備えこそが、不確実な地震リスクに対抗する最も確実な手段です。

未来の地震リスクに向けた提言

地震予知の限界を理解したうえで、未来に向けたリスク対応を考えることが重要です。

まず求められるのは、観測網や解析技術のさらなる充実です。

海底地震計やGPS観測の密度を高め、AIを活用して微細な変化を迅速に解析することで、リスク評価の精度は向上します。

次に、防災教育と市民参加の強化です。

科学的根拠に基づいた情報を正しく理解し、日常的な備えや避難行動に反映できるよう、地域コミュニティや学校、職場での定期的な訓練を行うことが不可欠です。

さらに、行政と研究者、住民の三者連携により、情報の透明性を保ちつつ冷静な判断を促す仕組みを整えることも重要です。

誤解や過信を避け、科学的知見を社会で有効活用することで、被害を最小限に抑えることができます。

結論として、未来の地震リスクに向けた最も現実的な提言は、科学技術の進歩と社会の備えを両輪で強化することです。

これにより、予知の不確実性を前提にしつつ、地震に立ち向かう力を着実に高めることが可能となります。

まとめ

地震予知には限界がありますが、科学技術と日頃の備えを組み合わせることで、リスクに備える力は確実に高まります。

観測技術の充実、AI解析、防災教育、そして行政と市民の協力が不可欠です。

地域ごとの地震傾向を踏まえた具体的な備えや、科学的知見に基づく情報の正しい伝達も大切です。

正しい知識を持ち、日常から防災行動を積み重ねることで、地震の不確実性に対しても力強く備えることができます。

そして覚えておきたいのは、「備えある者に恐怖なし。行動が未来を守る。」ということです。