標高3,776メートル、日本一の高みである富士山頂に建てられた富士山測候所。

1932年の開設以来、職員たちは強風や極寒といった過酷な環境に挑みながら気象データを収集し、日本の気象予報や防災の発展を支えてきました。

70年以上続いた有人観測は2004年の閉鎖によって幕を下ろしましたが、測候所は役目を終えたわけではありません。現在は研究や教育の拠点として再び活用され、地球温暖化や大気環境の解明に大きく貢献しています。

本記事では、富士山測候所の歴史と現在の活用の様子をたどり、そこで積み重ねられてきた観測や取り組みを紹介します。

富士山測候所はなぜ閉鎖され、今どう活用されているのか

日本一高い山頂で観測を続けてきた富士山測候所は、70年以上にわたって気象観測の最前線を担ってきました。

しかし、技術の進歩と厳しい環境のなかで、その役割は少しずつ変化していきます。

閉鎖に至った背景、そして今も続く新たな活動について見ていきましょう。

厳しい自然環境と人員配置の課題

富士山測候所は、日本一高い山頂に建てられた観測施設でした。職員たちは、まさに「雲の上の暮らし」ともいえる環境で、日々観測に従事していました。

強烈な風は時に人を吹き飛ばすほどで、真夏でも肌を刺すような冷気がまとわりつきました。酸素が薄い環境では、普段なら何気ない作業もすぐに息切れを起こすほどの重労働でした。

生活面でも大きな困難がありました。冬季には建物や機材が凍りつき、燃料や食料の補給が滞れば日常生活そのものが脅かされます。

過去には、吹雪によって職員が1週間孤立したこともあり、外に出られず山頂の限られた資源で命をつなぐ日々を過ごしました。

こうした環境下での勤務は、体調不良やケガのリスクを常に伴い、観測を続けること自体が大変でした。

こうした過酷さが、富士山測候所閉鎖の大きな要因のひとつとなりました。

観測技術の進歩による役割の縮小

富士山測候所が閉鎖・無人化された背景には、技術の進歩と施設維持の課題が重なっています。

気象衛星の発達や数値予報技術の進歩、高層気象観測の充実により、台風や低気圧の動きを広域で把握できるようになり、富士山頂での常駐観測は必要性が薄れていきました。

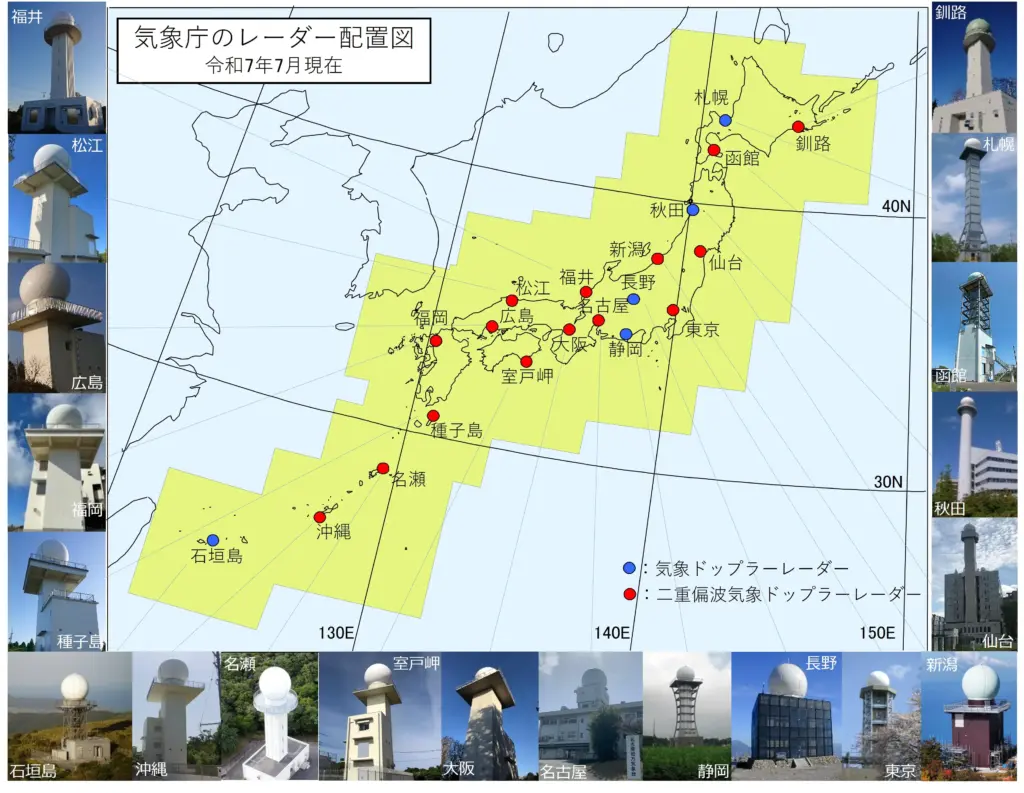

また、富士山に設置されていた気象レーダーは1999年に運用を終え、その後は牧之原や車山などに設置された地上の気象レーダーと、気象衛星や数値予報モデルを組み合わせることで、観測範囲と体制が再編されました。

出典:気象庁 気象庁のレーダー配置

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/radar/kaisetsu.html)

衛星は広域監視に優れる一方、地上の気象レーダーは降水の詳細把握に欠かせないため、両者は補完的に活用されています。

こうした技術の進歩に加え、施設の老朽化も大きな要因となり、富士山測候所での通年の有人常駐観測は2004年に終了しました。

その後は、富士山特別地域気象観測所として無人機器による観測が行われ、研究や教育の拠点としても活用されるようになりました。

極限環境での観測の歴史は貴重ですが、科学の進歩は新しい方法で同じ目的をより安全かつ効率的に達成できる時代を切り開きました。

富士山測候所の特別地域観測所および研究・教育拠点としての活用

富士山測候所は、閉鎖後も放置されることなく、現在はNPO法人「富士山測候所を活用する会」が中心となり、特別地域観測所としての機能を維持しつつ、科学研究と教育の拠点として新たな役割を担っています。

特別地域観測所は無人化された測候所に観測装置を整備し、アメダスに加えて湿度や気圧、視程障害なども自動観測し、リアルタイムでデータを送信する施設です。

毎年7月から9月の夏山シーズンには、公募された研究テーマに基づき、地球環境や大気科学、生態学、高所医学など多岐にわたる分野で調査・研究が行われています。

標高3,776メートルという特異な環境は、都市部では得られない貴重なデータをもたらし、地球温暖化や大気中の微粒子の変化などの研究に不可欠な場となっています。

また、施設は次世代の研究者育成や教育活動の場としても注目されており、利用料や助成金によって運営されながら、過去の有人観測の歴史と最新の科学研究を結びつける「生きた学びの場」として機能しています。

気象庁時代とは異なる形ですが、極限環境で得られるデータは今なお科学の発展に貢献しており、富士山測候所は過去と現在をつなぐ重要な研究の拠点として息づいています。

富士山測候所の歴史(誕生の背景)

富士山測候所は、1932年の開設以来、過酷な環境の中で職員が観測し、そのデータは日本の気象研究や防災に大きく貢献してきました。

ここでは、富士山測候所の設立背景や建設にまつわる苦労から、観測が果たした役割、閉鎖後の再活用に至るまで、科学と人間の挑戦の物語として、その歩みをわかりやすく紹介します。

関連記事:気象庁の山岳官署の歴史を振り返る|富士山・伊吹山・剣山・筑波山など

富士山越年観測の先駆け:野中到・千代子夫妻の挑戦

野中到は1895年(明治28年)に生まれ、気象学者として日本の気象観測を飛躍的に進めたいという思いを胸に抱きました。

私財を投じて富士山頂付近(剣ヶ峰)に観測所用の建物を建設し、極限環境での観測に挑む準備を整えます。

「芙蓉の人」として知られる野中夫妻は、互いに支え合いながら、1930年代に命の危険と隣り合わせの極限の挑戦として、冬の富士山頂で初の越年観測に挑戦しました。

標高3,776メートル、吹き荒れる強風、雪煙に覆われた視界、酸素の薄さで息も絶え絶えになる環境。

夜は体感温度が零下30度を下回ることもあり、1週間以上吹雪で孤立することもある極寒の山頂で、観測の記録を取り続けたのです。

しかし極端な寒さと病気のため、12月には下山を余儀なくされ、観測は途中で中断されました。

それでもこの挑戦は富士山頂での長期的な気象観測の先駆けとなり、後の正式な富士山測候所設立につながる重要な一歩となりました。

野中到は「3776メートルの富士山頂に気象観測所があれば、天気予報は必ず当たるようになる」という信念を胸に、科学の発展のため、極限環境に果敢に挑んだ勇敢な人物でした。

測候所設立の背景と建設の苦労

富士山測候所が誕生した背景には、日本の気象観測を飛躍的に進めたいという強い使命感がありました。

標高3,776メートルの日本一高い山の頂上で観測することで、上空の風や気圧の動きを把握でき、台風や低気圧の動きをより正確に予測できるようになることが期待されました。

しかし、建設には想像を絶する困難が待ち受けていました。山頂は夏でも気温が氷点下になる日があり、強風が吹き荒れる中、酸素の薄さで息も絶え絶えになる環境でした。

作業員たちは凍てつく空気の中で資材を一つひとつ手で運び上げるほかありませんでした。

当時はヘリコプターの活用も限られており、重い資材を背負いながらの山道での運搬は、命がけの作業だったと言われています。

富士山測候所のレーダー設置と極限環境での機器管理の苦労

1960年代、富士山測候所に気象レーダーが導入されることになりました。

標高3,776メートルという過酷な環境での設置工事は、非常に緊張感のある作業でした。

強風や吹雪、酸素の薄さといった厳しい条件の中で、建設会社やレーダー機器メーカーの技術者たちが中心となり、困難な作業を慎重に進めました。

ここでは、設置作業の苦労や、機器管理にまつわるエピソードを紹介します。

過酷な富士山山頂でのレーダー設置作業

富士山測候所に気象レーダーを設置する作業は、標高の高い過酷な自然環境の中で行われました。

強風や低温、積雪などの厳しい条件に加え、機材の運搬や設置には緻密で正確な作業が求められ、作業員にとっては命がけの挑戦でした。

レーダー本体や観測機器は非常に重量があり、当初は 富士山の強力(ごうりき)たちが人力で資材を運搬 していました。(※強力:重量物を運搬する作業員のこと)

また、険しい斜面や積雪の中ではブルドーザーも使用し、慎重に機材を運ぶ必要がありました。

さらに、レドーム(レーダーを覆う球形のカバー)の設置時には、ヘリコプターを用いて吊り上げ、正確に固定するという非常に緻密な作業が行われました。

強風で揺れるレドームを正確に位置に固定する瞬間、観測員たちは一瞬の油断も許されず、全員の呼吸が止まるような緊張感が山頂を包みました。

設置作業中には、嵐や吹雪で1週間以上孤立することも珍しくなく、食料や燃料の補給も限られた中で行われました。

こうした作業は映画化されるほどのドラマ性を生み、1966年には石原裕次郎主演で気象レーダー建設の苦闘を描いた映画『富士山頂』として公開されました。

富士山レーダー・気象観測機器を守る日々の取り組み

富士山頂に設置されたレーダーは、設置しただけでは観測が続けられません。

過酷な気象条件の中で、観測機器を正確に稼働させるためには、日々の維持管理が欠かせませんでした。

職員は観測機器の状態を確認し、日点検・週点検・月点検・臨時点検を実施しました。さらに必要に応じて整備を行い、機器の安定稼働を支えていました。

標高3,776メートルという酸素の薄い環境での作業は体力を奪い、吹雪や強風の中では、手元の工具が滑ったり部品が凍結する危険も常につきまといました。

風向風速計などの機器が故障すると、貴重なデータの欠測につながるため、命の危険と隣り合わせでの修理が求められました。

また、観測データを正確に保つため、雪や氷の付着、通信ケーブルの断線、電子機器の誤作動など、さまざまなトラブルに日常的に対応する必要がありました。

観測員たちは、常に予測不能な事態に備える柔軟な対応力と忍耐力を求められたのです。

こうした厳しい維持管理の積み重ねが、富士山における正確な気象観測を支え、日本の防災や気象研究に欠かせない基盤となったことは、大切なことです。

富士山測候所職員の連携と命をかけた観測の努力

富士山測候所での観測は、個人の力だけでは成り立ちません。標高3,776メートルの極限環境では、強風や吹雪、低酸素状態の中で、職員の体力と判断力が常に必要とされます。

そのため、職員たちは互いに声を掛け合い、細心の注意を払った連携作業を日々繰り返していました。

例えば、吹雪の日には視界がほとんどなく、わずか数メートル先の同僚の姿を確認しながら資材や機器を運ぶことも珍しくありませんでした。

ある冬、職員たちは1週間にわたり雪と風で完全に孤立しました。食料や燃料が不足すれば命に関わる状況の中、交代で観測を続け、夜通し雪かきや富士山測候所の庁舎の補強を行いながら観測を続けました。

また、観測データの正確性を保つため、作業の役割分担や手順の徹底、危険箇所での安全確認が日常的に行われました。

こうした職員たちの命をかけた努力と緻密な連携が、富士山測候所の長期観測を可能にし、今日の気象科学に不可欠な貴重なデータを提供し続けました。

技術革新と閉鎖までの歩み

富士山測候所は長年、日本の気象観測の最前線を支えてきました。しかし、気象衛星や高性能レーダーの登場、施設の老朽化などにより、山頂での有人観測の必要性は次第に薄れていきました。

ここでは、技術革新がもたらした変化と、閉鎖までの道のり、そして現在につながる富士山測候所の歩みを紹介します。

有人観測の終焉と背景

富士山測候所は長年にわたり日本の気象観測を支えてきましたが、時代の流れとともに役割は少しずつ変わっていきました。

1960年代以降、気象衛星や高性能なレーダー網が整備されると、山頂に人が常駐して観測する必要性は次第に薄れていきました。

さらに、施設そのものの老朽化も進みました。標高3,776メートルという極限の環境は、建物や設備を容赦なく傷めていきます。

雪や氷に覆われる冬季はメンテナンスが難しく、維持管理の負担は年々大きな課題となっていったのです。

こうした背景から、2004年に約70年続いた有人観測は幕を下ろしました。閉鎖は一つの時代の終わりを意味しましたが、それは同時に新たな活用へとつながる転機でもありました。

現在では研究や教育の拠点として再生し、別の形で社会に貢献し続けています。

閉鎖後の再活用と研究拠点化

富士山測候所は閉鎖後も、単なる廃墟として放置されることはありませんでした。現在はNPO法人「富士山測候所を活用する会」などによって管理され、研究・教育・歴史保存の拠点として新たな役割を担っています。

山頂の特異な環境は、気象観測だけでなく大気環境や気候変動の研究にも非常に適しています。標高の高い場所で得られるデータは都市部では得られない清浄な大気情報を提供し、研究者や学生たちの実習や教育活動にも活かされています。

また、資料の保存や公開を通して、測候所の歴史的価値や観測員たちの挑戦の記録を後世に伝える活動も行われています。過去の経験を学ぶことで、防災意識の向上や科学への理解を育むことができるのです。

こうして、富士山測候所は閉鎖後も「生きた研究施設」として息づき、歴史と科学をつなぐ架け橋として現代に活かされています。

日本の気象研究への貢献

富士山測候所は、ただ「高い場所で観測した」というだけではありません。山頂からの観測データは、平地では得られない貴重な情報をもたらしました。

特に台風や低気圧の動きを早期に捉えることで、天気予報の精度向上に大きく役立ったのです。

また、上空の大気の状態を直接観測できることは、航空気象や地球規模の気候研究にもつながりました。

戦後の高度経済成長期には航空需要が急増し、安全な運航のために正確な気象情報が不可欠でした。富士山測候所のデータは、その基盤を支える重要な存在だったのです。

さらに、測候所は単なる観測施設ではなく、研究者や技術者の実地訓練の場としても大きな意味を持ちました。過酷な環境での観測は、気象学に挑む多くの人材を育てたといえるでしょう。

まとめ

富士山測候所は、単なる気象観測施設ではなく、過酷な環境での挑戦を通して日本の気象学と防災の発展に大きく貢献してきました。

有人観測の時代は終わりましたが、現在は研究・教育・歴史保存の拠点として再活用され、極限環境から得られる貴重なデータを提供し続けています。

富士山測候所に関わった様々な人々の努力や技術の積み重ねを知ることで、科学の進歩や人間の挑戦の物語に触れることができます。

その積み重ねた経験は、私たちがこれからの防災や環境の在り方を考える道しるべにもなります。

そしてその経験は、私たちが未来の防災や環境研究を考えるヒントにもなるのです。