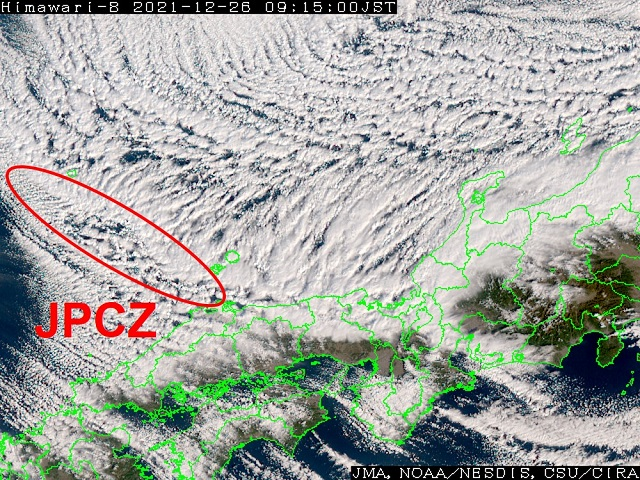

出典:気象庁 観測画像の紹介 JPCZ

(https://www.data.jma.go.jp/sat_info/himawari/obsimg/image_wint.html#obs_j20240123)

冬の日本海側でよく大雪が降りますよね。

その主要な原因のひとつが、日本海寒帯気団収束帯(JPCZ:Japan Sea Polar-airmass Convergence Zone)と呼ばれる帯状の降雪域です。

冬型の気圧配置が強まると、シベリアから流れ込む冷たく乾いた空気(寒気)が日本海を通過する際、海面からたっぷりの水蒸気と熱を吸収し、ぐんぐん対流雲を発達させます。

そして、上空の風の流れや山々の地形の影響を受けて、これらの雲がまるで一本の雪の帯のように集まったものが、日本海寒帯気団収束帯、通称JPCZです。

形成されたJPCZは、日本海上に長く伸びる雪雲の通路となり、日本海沿岸から内陸にかけての地域で短時間でも強烈な降雪を引き起こします。

この記事では、JPCZの仕組みや影響、対策について詳しく解説します。

日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)が発生するための条件

冬の日本海では、暖流である対馬海流などによって比較的温かい海水の上を、シベリアから流れ込む冷たい寒気団が吹き抜けます。

このとき、高さがおよそ2,000〜3,000メートルの低い乱層雲が発生します。気象衛星の画像では、雪雲が何十本もの筋状に並ぶ様子が確認できます。時にはこれらの筋が平行ではなく、一定のラインでぶつかり合うことがあります。

この現象こそ、日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)であり、冬の日本海側に繰り返し大雪をもたらす原因のひとつです。

JPCZが発生する地形条件

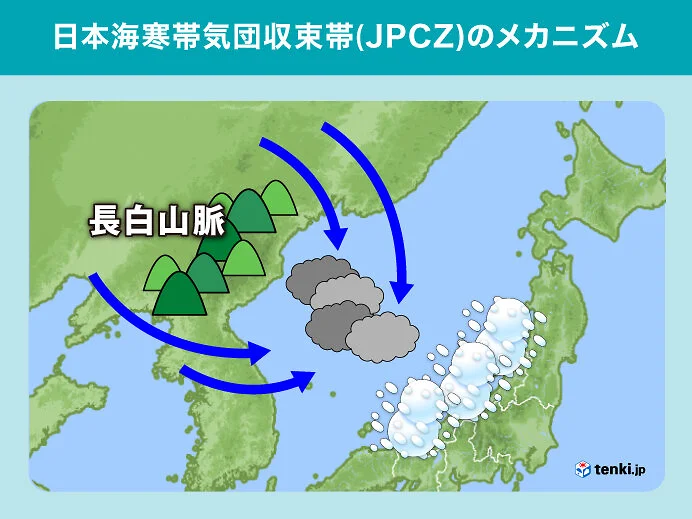

(https://tenki.jp/suppl/tenkijp_labo/2022/01/13/30864.html)

JPCZの発生には、朝鮮半島北部の白頭山やその周囲の長白山脈の地形が大きく関係しています。

最高2,700メートルを超える白頭山や長白山脈の存在により、シベリアから流れ込む寒気の気流(偏西風)は一度分かれ、山を越えた後に再び合流します。

この合流のタイミングで寒気が収束し、ライン状の雪雲が形成されます。雲の高さは山とほぼ同じ2,000〜3,000メートルです。

JPCZは白頭山付近から南東方向に延びる雪雲の帯で、日本海側の大雪に大きく影響します。

JPCZは、海水温や偏西風の強さ、山脈の地形など複数の条件が重なったときに形成されます。特に日本海の南北の水温差も、湿った空気を上昇させ雪雲の発達を助ける重要な要素です。

| 要素 | メカニズム | 降雪への影響 |

| 1. 白頭山脈(長白山脈)による収束 | 🏔️ シベリア大陸から日本海に流れ込む冷たい乾燥した空気が、朝鮮半島北部の白頭山脈で一度せき止められます。山脈を越えた後、風の流れが再び日本海上で合流(収束)し、ライン状の雪雲の「種」を形成します。 | JPCZの中心となるラインを決定し、雪雲の形成を促します。 |

| 2. 湿った空気の流入と混合 | 🌊 太平洋側や日本海から、比較的暖かい湿った空気が流れ込み、シベリアからの冷たい空気と交じり合います。 | この大きな温度差により湿った空気が急激に冷やされ、上昇気流が強化されて雪雲が発達します。 |

| 3. 大陸と海による温度差 | 🌏 ユーラシア大陸(極めて冷たい)と日本海(比較的暖かい)の間で生じる大きな温度差が、空気の流れに強い影響を与え、上記の湿った空気と冷たい空気の混合と収束をさらに強めます。 | 強い上昇気流を生み出し、非常に強い降雪を引き起こす力の源となります。 |

| 4. 日本海の海面水温の違い | 🌡️ 日本海の南北(南側が比較的暖かい)における海面水温の違いが、湿った空気の上昇気流を生じやすくします。 | 湿った空気が多くなり、JPCZを構成する雪雲の発達を助けます。 |

JPCZによる局地的な激しい天候

JPCZのライン上では、小さな台風のような渦(カルマン渦、擾乱)が発生することがあります。

これにより小規模な低気圧が生まれ、その中心では積乱雲が発達し、雷や雹などの激しい天候を引き起こすこともあります。

JPCZは主に日本海側の雪に影響しますが、条件が揃えば太平洋側まで雪をもたらすこともあります。

雪の量や影響の特徴

JPCZが形成されると、通常よりも局地的に強い雪が降ることがあります。

雪雲の流れが収束するライン上では、一時間に数十センチの降雪が観測されることもあり、交通への影響や積雪による被害が大きくなることがあります。

JPCZは毎年同じ場所に必ず発生するわけではありません。形成されるのは、海水温や偏西風の強さ、山の地形など複数の条件がそろったときです。

関連記事:雪(ゆき)はどうやってできるのか?ふしぎな雪のメカニズムを知ろう

JPCZによる大雪の影響と地域ごとの特徴

JPCZが形成されると、強い降雪をもたらすだけでなく、地域ごとに異なる気象影響が現れます。

ここでは、JPCZによる気象の影響とその地域性について解説します。

日本海沿岸での大雪と地域別影響

日本海沿岸はJPCZの影響を最も強く受ける地域です。特に新潟県、富山県、石川県などの北陸地方では、JPCZの形成による強い降雪が頻繁に発生します。

冬季の降雪量は非常に多く、積雪が数メートルに達することも珍しくありません。沿岸部の低地から山間部にかけて雪の降り方や積雪の量に差が生じることもあります。

山岳地帯では雪崩の危険性が高く、交通機関への影響や住民生活への支障も大きいため、警報や注意報の確認が欠かせません。

豪雪により道路や鉄道が通行止めになるケースもあり、早めの備えが重要です。

山岳地帯での積雪と雪崩リスク

JPCZによる雪雲は山岳地帯での降雪をさらに強めます。特に信越山脈や北アルプスでは、局地的に非常に大きな積雪が観測されることがあります。

この降雪はスキー場や観光地にとっては積雪を増やすプラス要素となる一方で、道路の閉鎖や雪崩のリスク増加など、社会的な影響も大きくなります。

山岳地帯は地形の起伏が激しいため、風の強さや降雪の偏りによって積雪量が急に変化することがあります。登山やスキーの際には天候や積雪状況の把握が非常に重要です。

太平洋側での寒気と稀な降雪の特徴

太平洋側では、JPCZの直接的な影響は少ないものの、寒冷前線や強い寒気の南下により、一時的に雪が降ることがあります。

特に冬季にシベリアからの強い寒気が南下すると、太平洋側でも冷え込みが強まり、山沿いを中心に稀に降雪が観測されます。

稀な降雪により交通機関が一時的に乱れることがあるため、太平洋側でも注意は必要です。

JPCZによる気象現象とは?

JPCZの影響により、日本海側を中心に局地的な大雪や吹雪が発生し、交通の乱れや視界不良を引き起こすことがあります。

ここでは、JPCZによる代表的な気象現象について詳しく解説します。

JPCZによる大雪と短時間の積雪増加

JPCZの最大の特徴は、短時間で急激に雪が積もる大雪です。

日本海上で寒気と湿った空気がぶつかることで強い上昇気流が発生し、発達した雪雲が形成されます。

この雪雲は特に日本海沿岸や山岳地帯に集中して大雪をもたらし、短時間で積雪が急増することがあります。

これにより、

- 視界不良(ホワイトアウト現象)

- 積雪による道路の通行止めや鉄道の遅延

- 屋根の雪下ろしが必要になるほどの積雪

といった影響が発生しやすくなります。

JPCZがもたらす強風と吹雪(ホワイトアウト)

JPCZが活発になると、強い風を伴った降雪(吹雪)が発生します。

特に、日本海側では冷たく乾燥した強風が雪を舞い上げ、視界を著しく悪化させるホワイトアウト現象が発生することがあります。

JPCZによる強風の影響

- 吹雪による視界不良 → 交通事故の危険増大

- 体感温度の低下 → 防寒対策が必要

- 強風による雪の吹き溜まり → 除雪作業の負担増

特に、風速が強い場合は吹雪の影響が長時間続くため、事前の天気予報を確認することが重要です。

JPCZによる線状の雪雲発生と局地的豪雪

JPCZが発生すると、ライン状の雪雲(線状降雪帯)が日本海沿岸や山岳地帯に形成されます。

この雪雲が特定の地域に停滞すると、局地的に大雪となり、通常の降雪よりも短時間で積雪が急増する傾向があります。

JPCZによる線状雪雲の影響

- 特定地域での大雪 → 降雪量が一晩で50cm以上になることも

- 山岳地帯での積雪増加 → 雪崩の危険性が高まる

- 低気圧との連動で更に降雪強化 → 大規模な冬の嵐に発展することも

特に、新潟県や富山県などの日本海側の地域では、JPCZによる局地的大雪が頻繁に発生するため注意が必要です。

JPCZによる強い降雪に備えるための対策

JPCZによる降雪に備えるには、地域ごとの特性に応じた対策が欠かせません。

ここでは、日本海沿岸、山岳地帯、太平洋側地域それぞれでの具体的な備え方を解説します。

日本海沿岸地域での降雪対策と交通安全

日本海沿岸地域は冬季に強い降雪が頻繁に発生するため、迅速で効率的な除雪作業が求められます。

特に新潟県、富山県、石川県など北陸地方では、降雪量が多く積雪が深くなることが多いため、交通の安全確保が最優先課題です。

これに備え、気象予報や積雪データをもとに除雪車を事前配置し、主要道路や幹線道路の除雪作業を早期に実施しています。

さらに、沿岸部では雪による交通事故や立ち往生を防ぐための情報提供も重要です。道路状況や通行止め情報を迅速に発信するほか、住民やドライバーへの注意喚起も行われています。

これらの取り組みにより、大雪時でも生活や物流への影響を最小限に抑えることが可能です。

山岳地帯での雪崩リスクと安全対策

山岳地帯では、JPCZによる局地的な大雪が積雪量を増やし、雪崩のリスクが高まります。

特に信越山脈や北アルプスでは、短時間で深い積雪が形成されることがあり、注意が必要です。

このため、観測データや積雪情報をもとに雪崩リスクを予測し、スキー場や登山者向けには雪崩防止装置や避難誘導体制が整備されています。

登山道やスキー場の利用者には、積雪状況や危険箇所の情報をリアルタイムで提供することが重要です。また、警報や注意報の発令に応じて、立入制限や安全確保の措置がとられます。

これにより、山岳地帯での雪崩や事故のリスクを減らし、安全な活動環境を維持することが可能です。

太平洋側地域での降雪・交通対策と啓発活動

太平洋側では、JPCZの直接的な影響は少ないものの、寒冷前線や強い寒気の南下によって一時的に雪が降ることがあります。

特に冬季にシベリアからの強い寒気が南下すると、山沿いや内陸部を中心に降雪が観測される場合があります。

ただし、日本海側に比べると降雪量は少なく、積雪もわずかです。

それでも、降雪時には交通機関の運行情報や通行止め情報の提供が重要です。

住民やドライバーへの注意喚起や、雪による事故防止の啓発活動も行われています。

これにより、稀な降雪でも生活や交通への影響を最小限に抑えることが可能です。

まとめ

日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)は、日本海沿岸や山岳地帯に強い雪をもたらす自然の力です。

特に新潟や富山などの日本海側では毎冬、大雪による交通障害や雪害が発生しますが、地域ごとの地形や気象条件によってその影響は異なります。

だからこそ、地域に合った備えと対策が重要です。除雪や雪崩対策、情報提供をしっかり行うことで、冬の厳しさを乗り越え、安全で安心な暮らしを守ることができます。

自然の力を理解し、備えることの大切さを実感できる、それがJPCZの教えてくれる冬の知恵です。