雲の上の世界には、私たちの目には見えないドラマが広がっています。

強風や乱気流を乗り越え、安全に目的地へたどり着くため、飛行機は常に空のコンディションを把握しなければなりません。

その鍵となるのが、METAR(メター)やTAF(タフ)と呼ばれる航空気象情報です。

本記事では、パイロットや管制官がリアルタイムで読み解くこれらの情報を、冒険の旅のように楽しみながら理解できるよう解説します。

空を飛ぶワクワクと、安全を支える知識の両方を一緒に体験してみましょう。

航空気象とは何か

飛行機が安全に目的地へ到着するためには、機体の性能や操縦技術だけでなく、「空の天気」=航空気象を正しく理解することが欠かせません。

地上の天気予報と違い、航空気象では高度ごとの風向や風速、乱気流、雲の位置や厚みなど、空を飛ぶために必要な要素を詳細に予測します。

これらの情報は、パイロットや管制官が運航ルートを決めるうえでの重要な判断材料となります。

ここでは、航空気象の基本的な役割と、どのような現象や予報の仕組みがあるのかをわかりやすく解説します。

航空機の安全運航における気象の重要性

航空機は、地上と比べてはるかに過酷な環境を飛びます。高度1万メートル付近では気温がマイナス50℃近くまで下がり、強いジェット気流や予測しづらい乱気流に遭遇することもあります。

こうした環境下で安全に飛行するためには、事前の気象情報収集と運航計画が生命線です。

例えば、強い向かい風は燃料消費を増やし、到着時間を遅らせる原因になります。また、雷雲や積乱雲の内部には激しい乱気流や落雷の危険があり、迂回が必要です。

気象の変化を見落とせば、乗客・乗員の安全だけでなく、機体にも大きなリスクをもたらします。

だからこそ、航空気象は単なる「天気の情報」ではなく、安全運航を支える基盤といえるのです。

航空気象が扱う主な現象(風・雲・降水・乱気流など)

航空気象が注目する現象は、地上の天気予報よりも細かく、飛行高度や時間帯ごとに分析されます。主な対象は以下の通りです。

- 風(風向・風速・ジェット気流)

高度や季節によって大きく変化します。追い風は燃料効率を高め、向かい風は時間や燃料のロスを招きます。 - 雲(雲種・雲量・雲底高度)

視界不良や乱気流の原因になります。特に積乱雲は強い上昇気流や落雷を伴い、飛行に危険を及ぼします。 - 降水(雨・雪・氷結)

着氷は航空機の揚力を失わせ、操縦性を悪化させます。氷結の予測と回避は重要な安全対策です。 - 乱気流(晴天乱気流を含む)

雲がない晴天でも発生するため、目視では判断できません。事前の予測と飛行中の情報共有が必須です。

これらの現象は単独で影響することもあれば、複合的に作用して危険度を増すこともあります。

航空気象では、それらを「いつ・どこで・どの程度発生するのか」まで予測し、運航計画に反映します。

航空気象予報の仕組みと情報源

航空気象予報は、地上観測、衛星画像、レーダー観測、航空機からの観測データなど、複数の情報を組み合わせて作られます。

各国の気象機関や、空港に設置された航空気象事務所がこれらのデータを解析し、METARやTAFといった国際規格の形式で発表します。

予報は単なる「晴れ・雨」の情報ではなく、風向・風速、雲の位置と厚み、乱気流や着氷の可能性まで含まれます。

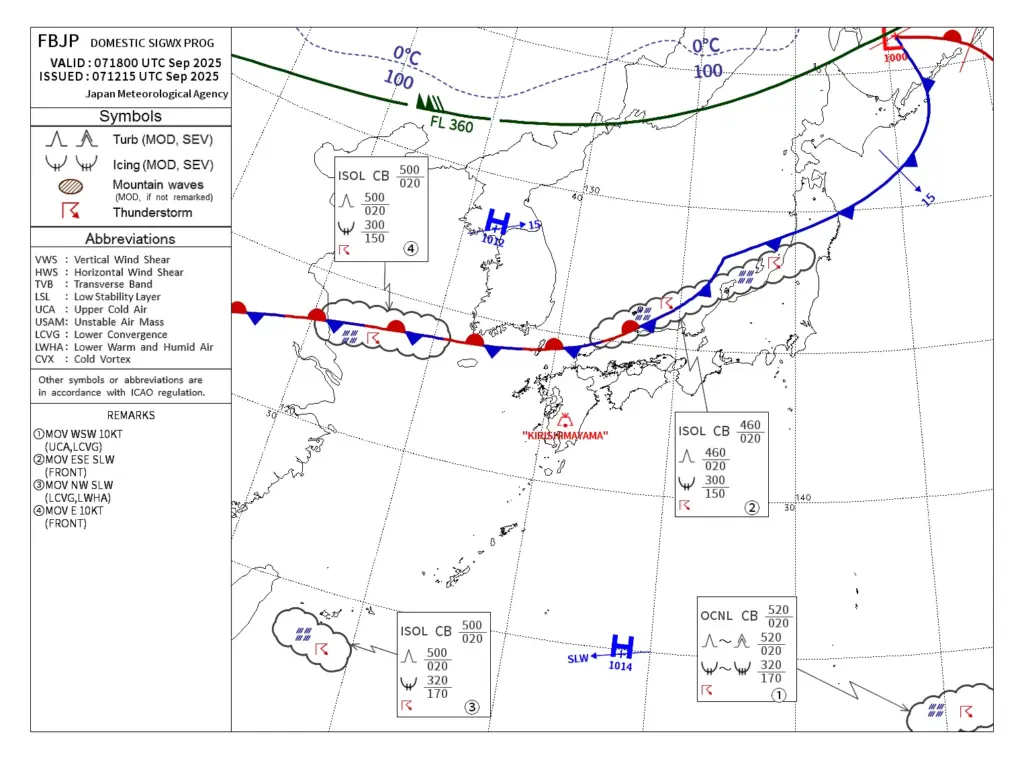

また、FBJP(国内悪天予想図)などの予想図は、広域での悪天分布を一目で把握できるため、運航ルートの最適化に役立ちます。

これらの情報はパイロットだけでなく、航空会社の運航管理者や航空管制官にも共有され、最終的な飛行ルートや高度の決定に活用されます。

METAR(メター)やTAF(タフ)の基本と読み方

空の安全を守るために、世界中で使われている“共通言語”があります。

それが METAR(メター) や TAF(タフ) と呼ばれる気象情報です。

METAR は「METeorological Aerodrome Report」の略で、日本語では「定時飛行場実況気象」といいます。簡単に言うと、空港周辺の “今の天気” を伝える情報です。

TAF は「Terminal Aerodrome Forecast」の略で、日本語では「運航用飛行場予報」と呼ばれます。こちらは、これから数時間先までの “予想される天気” を示しています。

METARは、空港に設置された自動観測装置や気象台の職員による目視観測によって発表されており、いずれも高精度な実況データとして活用されています。

さらに、航空機からの観測データ(PIREPsやACARS)も収集され、運航管理や予報に活用されています。

●PIREPs(パイレップ):

Pilot Reports(パイロット・リポート)」の略で、パイロットが飛行中に感じた揺れや雲の様子などを地上に報告するものです。

●ACARS(エーカーズ):

Aircraft Communications Addressing and Reporting Systemの略で、飛行中の機体が風や気温などのデータを自動で地上に送るシステムです。

ここでは、METARやTAFがどんな役割を持ち、いつ発表されるのか、そして読み方のポイントをわかりやすく説明します。最後に、実際の例を使って読み取りの練習をしてみましょう。

🔗 METAR(実況)やTAF(予報)は以下のページから確認できます:

👉 URL: https://www.japa.or.jp/safety-info-links/weather-japan

METARとは?発表タイミングと国際的役割

METAR(メター)は航空気象通報の標準形式で、主に空港の気象観測所が現地の気象状況を報告するために発表されます。

通常は1時間ごとに発表され、最新の天気を知るための「実況情報」として機能しますが、空港によっては30分ごとに発表される場合もあります。

内容は、風向・風速、視程、気温・露点、気圧、雲の種類・高さ、降水の有無などが含まれ、短時間のうちに変化した気象状況も反映されます。

国際民間航空機関(ICAO)により定められているため、世界中の空港で統一された形式で発信されているのが特徴です。

TAFとは?目的と予報期間・発表間隔

TAF(タフ)は、空港周辺の予報情報を示す気象予報で、METARが「実況」にあたるのに対し、TAFは「天気予報」にあたります。

一般的に、TAFは24時間から30時間程度の期間を対象に、6時間ごとに発表されます。

飛行計画を立てる際に重要な情報源で、時間ごとの天気変化も細かく示され、必要に応じて臨時更新が行われる場合もあります。

TAFには、風向・風速の変化や降水、視界の低下、雲量や雲底高度の変化など、飛行に影響する気象条件の予測が含まれます。

パイロットが離陸や着陸の安全性を判断する基準となります。

METARとTAFの違いと使い分け方

簡単に言うと、METARは「今」の空港の天気、TAFは「これからの時間帯の予報」です。

パイロットは離陸前にTAFを確認して、予想される悪天候に備えつつ、最新のMETARで現在の状況を把握します。

また、運航管理者や管制官もこの両方の情報を使い、安全な飛行ルートやスケジュール調整を行います。

この2つの情報を正しく読み解くことが、安全運航の基礎となるのです。

METARの読み方・実例で学ぶ航空実況気象通報の理解

例えば、以下のMETARコードを見てみましょう。

RJTT 131000Z 27015KT 9999 FEW025 SCT040 BKN100 25/18 Q1013 NOSIG

- RJTT:東京羽田空港のICAOコード

- 131000Z:13日10時00分(Zulu時間)

- 27015KT:風は西(270度)15ノット

- 9999:視程10km以上(良好)

- FEW025 SCT040 BKN100:雲の状態(薄い雲が2500フィート、散在雲が4000フィート、厚い雲が10000フィート)

- 25/18:気温25℃、露点18℃

- Q1013:気圧1013ヘクトパスカル

- NOSIG:今後特に大きな天候変化なし

次に、別のMETARコードを確認してみましょう。

RJGG 131200Z 18008KT 8000 -RA BKN020 22/20 Q1009 TEMPO 4000 RA

- RJGG:名古屋中部空港のICAOコード

- 131200Z:13日12時00分(Zulu時間)

- 18008KT:風は南(180度)8ノット

- 8000:視程8km

- -RA:弱い雨

- BKN020:雲量8割の雲が2000フィート

- 22/20:気温22℃、露点20℃

- Q1009:気圧1009ヘクトパスカル

- TEMPO 4000 RA:一時的に視程4km、雨が降る可能性

TAFの読み方・実例で学ぶ航空運航用予報の理解

TAFコードも読み解くことで、今後の風向きや視界の変化など、飛行に必要な予報を理解できます。

例えば、以下のTAFコードを見てみましょう。

RJTT 151100Z 1512/1612 09010KT 9999 FEW030

TEMPO 1512/1518 4000 RA

BECMG 1520/1522 12015G25KT

- RJTT:東京羽田空港のICAOコード

- 151100Z:15日11時00分(Zulu時間)に発表

- 1512/1612:予報対象期間 15日12時から16日12時まで

- 09010KT:基本予報の風は東(90度)10ノット

- 9999:視程10km以上(良好)

- FEW030:薄い雲が3000フィート

- TEMPO 1512/1518 4000 RA:15日12時から18時の間、一時的に視程4kmで雨が降る可能性

- BECMG 1520/1522 12015G25KT:15日20時から22時にかけて風が東南東(120度)15ノット、突風25ノットに変化する予報

このように、TAFでは基本の予報に加え、一時的な変化(TEMPO)や徐々に変化する予報(BECMG)が含まれています。

パイロットや航空関係者はこれらの情報をもとに飛行計画を立てます。

参考資料

- 航空気象通報式第3版(PDF)

METARやTAFの構成や記号の意味、通報のルールなどが詳細に記載されています。 - METAR・TAFの読み方解説(那覇空港)

実際の例を用いて、METARやTAFの読み方をわかりやすく解説しています。

これらの資料を参考にすることで、METARやTAFの理解が深まり、実際の運航や気象情報の活用に役立つでしょう。

航空路と気象情報の関係

航空機が目的地まで安全かつ効率的に飛ぶためには、決められた航空路(エアウェイ)を通るのが基本です。

この航空路は、地上の道路のように明確なルートが設けられていますが、空の上では常に変わる気象状況が大きく影響します。

航空路の選択や変更には、風向・風速、乱気流、視程、降水などの気象情報が密接に関わっており、安全運航のための判断材料として不可欠です。

ここでは、航空路の種類や仕組み、気象条件がどう影響するのか、さらに変更時のポイントについて解説します。

航空路の種類と設定方法|ジェットルート・Victorルート・RNAVを解説

航空路は航空機が安全かつ効率的に飛行するために設定されたルートで、高度や用途によっていくつかの種類があります。

まず、高高度航空路(Jet Route)は、高度24,000フィート(約7,300メートル)以上での長距離・高速飛行に利用されるルートです。

ジェット機が主に使用することを想定して設計され、VOR(VHF Omni-directional Range)などの地上航法施設に基づいて設定されています。

次に、低高度航空路(Victor Route)は、高度24,000フィート以下で使用されるルートで、短距離や地域内の移動に適しています。

VORやNDB(Non-Directional Beacon)などの地上航法施設に基づいて設定されており、地域内の安全な飛行を支えます。

さらに、RNAV(Area Navigation)ルートはGPSやINS(慣性航法装置)などの衛星航法技術を活用する航空路です。

従来の地上施設に依存せず、柔軟にルートを設定できるため、効率的な直接経路での飛行が可能になり、高高度・低高度の両方で利用されています。

このように、航空路には用途や高度に応じたさまざまな種類があり、航空機の安全な運航と空域の効率化を支える重要な役割を果たしています。

航空路選択に影響を与える気象条件

航空路の選択には、気象情報が非常に重要な役割を果たします。

例えば、

- 風向・風速

強い向かい風を避けて燃料消費を減らしたり、追い風を利用して飛行時間を短縮したりします。 - 乱気流や積乱雲の存在

安全のために乱気流が予想される区間は迂回路を選ぶことがあります。 - 視程や降水条件

霧や雨、雪などによる視界不良は、離着陸時の安全に直結するため、航空路の最終区間やアプローチルートに影響します。 - 気温・着氷の危険性

氷結のリスクがある場合、航空路の高度を調整することもあります。

これらの情報はリアルタイムや予報で提供され、パイロットや運航管理者が最適な航空路を選ぶ基準となります。

航空路変更時の判断と安全確保

飛行中に予期せぬ気象変化が発生した場合、航空路の変更が必要になることがあります。

例えば、激しい乱気流や雷雲の接近、突風の発生などです。

その際には、

- 管制官とパイロット間の密な連携

現状の気象情報を共有し、安全な迂回ルートや高度を決定します。 - 燃料の余裕を考慮した計画

迂回や高度変更による飛行時間の延長に備えます。 - 乗客の安全確保と機内アナウンス

急激な揺れが予想される場合はシートベルト着用を促すなど、安全対策を行います。

航空路の変更は安全最優先で行われ、気象情報を正確に理解し適切に対応することが航空機の事故防止に直結しています。

国内悪天予想図(FBJP)の見方と活用

最新の予想図ではありません。

出典:気象庁 航空気象情報 > 国内悪天予想図(FBJP)

(https://www.data.jma.go.jp/airinfo/data/awfo_fbjp.html)

✅ 最新の国内悪天予想図(FBJP)は、以下のURLからご確認ください。https://www.data.jma.go.jp/airinfo/data/awfo_fbjp.html

航空機の安全運航には、広い範囲の悪天候の発生を事前に把握することが欠かせません。

国内悪天予想図(FBJP)は、日本国内の気象状況を航空視点でわかりやすく示した予想図で、パイロットや運航管理者にとって重要な情報源です。

この図を使えば、強い風や乱気流、着氷、雷雲などの危険エリアを一目で把握でき、安全な航空路の選択や運航判断に役立ちます。

ここでは、FBJPの特徴や見方、そして具体的な活用方法について解説します。

記号・色分けの意味と読み取り方

FBJPの予想図は、様々な気象現象をわかりやすく表示するために、色分けや記号が工夫されています。

主なポイントは以下の通りです。

- 乱気流の強さは色の濃淡で表現され、濃い赤やオレンジは激しい乱気流を示します。

- 着氷(アイシング)エリアは青色系の範囲で示され、特に危険な高度や地域が明示されます。

- 雷雲や積乱雲の予測は雷の記号や雲の形状で表され、飛行中の避雷や迂回の目安になります。

- 風速や風向も矢印や数字で示され、航空路のルート選定に直結します。

これらの記号を正しく理解することで、FBJPを最大限に活用でき、悪天候のリスクを効果的に回避できます。

航空路計画や安全運航への具体的な活用例

実際の運航計画では、FBJPを用いて以下のような判断が行われます。

- 乱気流が強く予想される区間を避けるため、航空路を変更したり高度を調整したりする。

- 着氷のリスクが高いエリアを飛行経路から外し、安全な高度帯を選ぶ。

- 雷雲の発生予測に基づいて、出発前に迂回ルートを確保する。

- 風向・風速を参考に、効率的な燃料消費が可能なルートを選択する。

これらの活用により、航空機は安全性を保ちながら、経済的にも効率的な飛行が実現されます。

FBJPは単なる図ではなく、空の安全を守る「目」にあたる重要なツールなのです。

気象観測と航空気象情報システム

航空機の安全な運航には、正確でリアルタイムな気象データの収集が不可欠です。

地上観測だけでなく、飛行中の航空機による観測(ACARSなど)や衛星、レーダーなど、多様な手段で気象データが収集されています。

これらの情報を集約・解析し、パイロットや運航管理者に届けるのが航空気象情報システムです。

ここでは、航空機による気象観測の仕組みや、情報システムの役割、そして実際の現場での活用の流れについてご説明します。

関連記事:飛行機の安全を守る! 空港に設置されている航空気象観測装置の紹介

飛行機による気象観測の方法

航空機は、飛行中に周囲の気温、気圧、風速、湿度、乱気流の発生などさまざまな気象データを計測しています。

これらの観測情報は自動的に収集され、ACARS(Aircraft Communications Addressing and Reporting System)や衛星通信を通じて地上に送信されます。

この観測データは航空管制や運航管理を行う機関に送信され、天気予報や運航計画に活用されます。

特に乱気流などの危険情報は、後続の航空機の安全確保にも役立っています。

航空気象情報システムの概要と機能

航空気象情報システムは、複数の観測データを集約し、分析・加工したうえで関係者に提供する一連のシステムです。

主な機能は以下のとおりです。

- データ収集・統合

地上観測所、衛星、レーダー、航空機観測からの情報を一元管理。 - 解析と予報作成

気象モデルや解析アルゴリズムを用いて、未来の気象条件を予測。 - 情報配信

METAR、TAF、FBJPなど標準フォーマットで関係者へ迅速に配信。 - 警報発表

悪天候や異常気象の発生時に速やかに警報を発出。

このシステムは、航空の安全を支える情報の「心臓部」とも言える存在です。

パイロットや管制官が情報を活用する流れ

集められた航空気象情報は、まず運航管理者や航空管制官によって分析されます。

彼らはリアルタイムの気象状況や予報をもとに、飛行ルートの決定や高度の変更、遅延や迂回の指示を行います。

パイロットはこれらの情報を受け取り、飛行計画に反映させつつ、飛行中も最新の気象情報を常に確認しながら運航を進めます。

また、危険な気象現象が発生した際は、管制官と連携して迅速に対応策を講じます。

このように、正確で迅速な情報共有と意思決定の連携が航空機の安全を支えています。

まとめ|航空気象の理解が安全運航を支える

航空気象は、空を飛ぶすべての人にとって欠かせない情報です。

高度や時間ごとに変化する風や雲、降水、乱気流などの現象を正しく把握することで、航空機の安全かつ効率的な運航が実現されます。

特にMETARやTAFといった国際的に標準化された気象通報は、パイロットや運航管理者がリアルタイムと予報情報を理解し、的確に判断するための重要なツールです。

また、国内悪天予想図(FBJP)のような広域の悪天候情報や、航空機自身による気象観測データを統合する航空気象情報システムも、現代の航空運航を支える大黒柱となっています。

これらの情報を正しく読み解き、活用することで、危険を未然に避けることができ、安心して空の旅を楽しむことができます。

航空気象の理解は、航空関係者だけでなく、空に関心のあるすべての方にとって役立つ知識です。

これをきっかけに、航空気象への関心が少しでも深まれば幸いです。