台風は、地球全体の気象や海の温度、上空の風など、さまざまな要素が複雑に関わり合って発生します。

その中でも重要な役割を果たすのが「モンスーントラフ」と呼ばれる現象です。

モンスーントラフは、西太平洋にできる空気の流れが集まりやすい「くぼみ」のような場所です。

ここでは暖かく湿った空気がたくさん集まり、渦を作りやすくなるため、台風が発生しやすくなります。

本記事では、モンスーントラフがどのような現象なのか、熱帯収束帯との違いやモンスーン風との関係、さらにはエルニーニョ・南方振動(ENSO)の影響までをわかりやすく解説します。

台風発生の基礎知識

台風はただの強い風や雨の現象ではなく、複数の自然条件が重なったときに初めて生まれる「熱帯の巨大な渦」です。

海面の温度や大気の状態、風の流れなどが複雑に絡み合い、私たちが日常で目にする台風として姿を現します。

ここでは、台風が発生するために必要な条件や、台風発生の舞台となる熱帯収束帯についてわかりやすく解説します。

関連記事:台風はどこで・いつ発生?分類・年間発生数・進路傾向と家庭でできる備え

台風発生に必要な条件とは

台風が発生するためには、海面水温が約26℃以上であることが最低条件です。

暖かい海水は大気中に水蒸気を供給し、これが上昇気流を生み出すことで積乱雲が発達します。

さらに、地球の自転によって「コリオリの力」が働くことで、渦が回転し始めます。

コリオリの力とは、地球が自転しているために、動いている空気の流れが進行方向から右(北半球)または左(南半球)に曲がる力のことです。

この力の影響で、台風の雲や風が回転しながら渦を作り、台風の中心構造が形成されます。その結果、風が一層強まり、台風はより大きく組織化された気象現象へと発達していきます。

一方で、上空の強い風の変化や、海面の水蒸気量が不十分だと、台風は発達できません。

つまり、「海が十分に温かく、空気が湿っていて、回転を与える力がある」ことが台風発生の必須条件なのです。

熱帯収束帯と台風の関係

熱帯収束帯(ITCZ)は、北半球と南半球の貿易風が出会う雲が集まりやすい帯状の領域です。

この帯の中では、暖かく湿った空気が上昇しやすく、積乱雲が頻繁に発達します。台風の多くは、熱帯収束帯の中でも雲がたくさん発生している活発な場所から生まれます。

ただし、熱帯収束帯だけでは台風は発生しません。ここにモンスーン風や海面水温の高い領域が重なることで、台風が生まれる土壌が整うのです。

つまり、熱帯収束帯は台風発生の「舞台」であり、他の気象条件と組み合わさることで、初めて台風という大きな自然現象が誕生します。

モンスーントラフとは何か

台風発生の背景には、単なる海水の温かさだけでなく、大規模な大気の流れや風の収束が深く関わっています。

モンスーントラフは、熱帯低気圧や台風が発生しやすい気象環境を形成する重要な大気の構造です。

ここでは、モンスーントラフの仕組みや特徴、熱帯収束帯との違いについて分かりやすく解説します。

モンスーン風の特徴と季節変化

モンスーン風は、大陸と海の温度差によって季節ごとに吹く風で、アジアや西太平洋地域の気候に大きな影響を与えます。

夏季には大陸が海よりも強く加熱されるため、低気圧が形成され、海から湿った南西風が大陸に流れ込みます。

一方、冬季には大陸が冷えて高気圧が優勢となり、北西風が吹き下ろす傾向があります。

このように、モンスーン風は季節ごとに方向や強さが大きく変化するため、台風の発生や進路にも影響を与えます。

西太平洋におけるモンスーントラフとモンスーンジャイアの仕組み

西太平洋では、南西から吹き込むモンスーンの風と、太平洋高気圧の縁に沿って流れ込む貿易風(東風)がぶつかり合い、低気圧性の回転を伴う帯状の気圧の谷が形成されます。これがモンスーントラフです。

モンスーントラフの周囲では、反時計回りに広がる大規模な風の循環が見られ、これをモンスーンジャイアと呼びます。

モンスーンジャイアは、数千キロメートルに及ぶスケールで空気を巻き込みながら循環するため、モンスーントラフを長期間維持し、熱帯低気圧や台風の発生環境を整える重要な役割を果たします。

つまり、モンスーントラフが「台風の発生域」となる収束域だとすれば、モンスーンジャイアはその発生域を支える「巨大な循環装置」といえるのです。

季節ごとのモンスーントラフの発生場所

モンスーントラフの発生場所は平年の傾向に基づいていますが、年ごとの気圧配置や風の流れに加え、近年の異常気象の頻発によってすでに変化の兆しが見られ、今後も季節ごとの位置が年単位で変動する可能性があります。

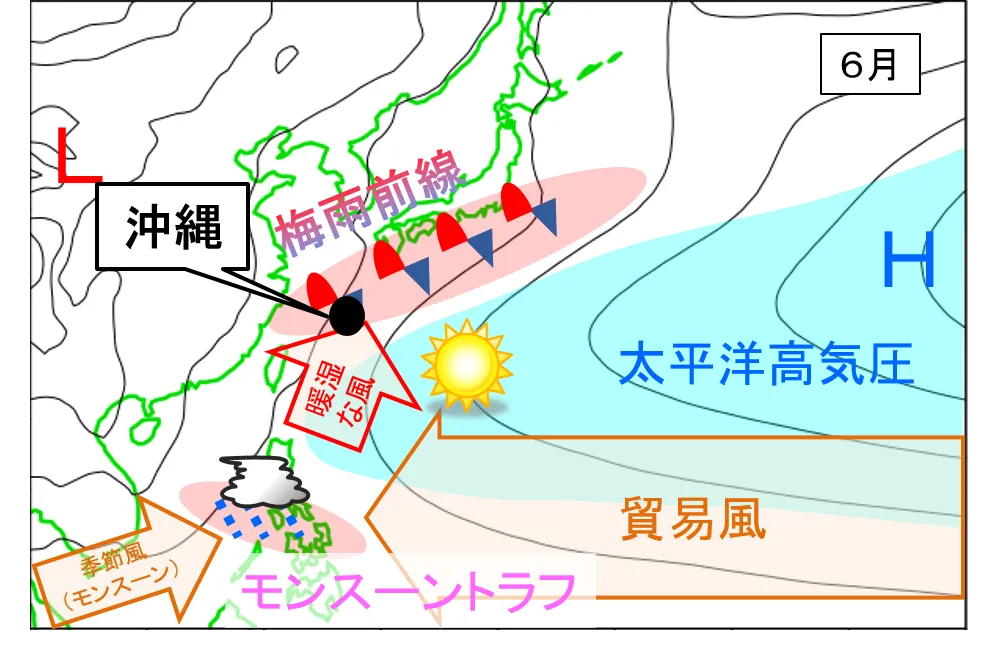

6月ごろのモンスーントラフ

フィリピン付近では季節風(モンスーン)と貿易風(東風)がぶつかり合うことによって風が収束し、気圧の谷(トラフ)となります。この領域をモンスーントラフと呼びます。

出典 : 気象庁 沖縄地方気象台

(https://www.data.jma.go.jp/cpd/j_climate/okinawa/column2.html)

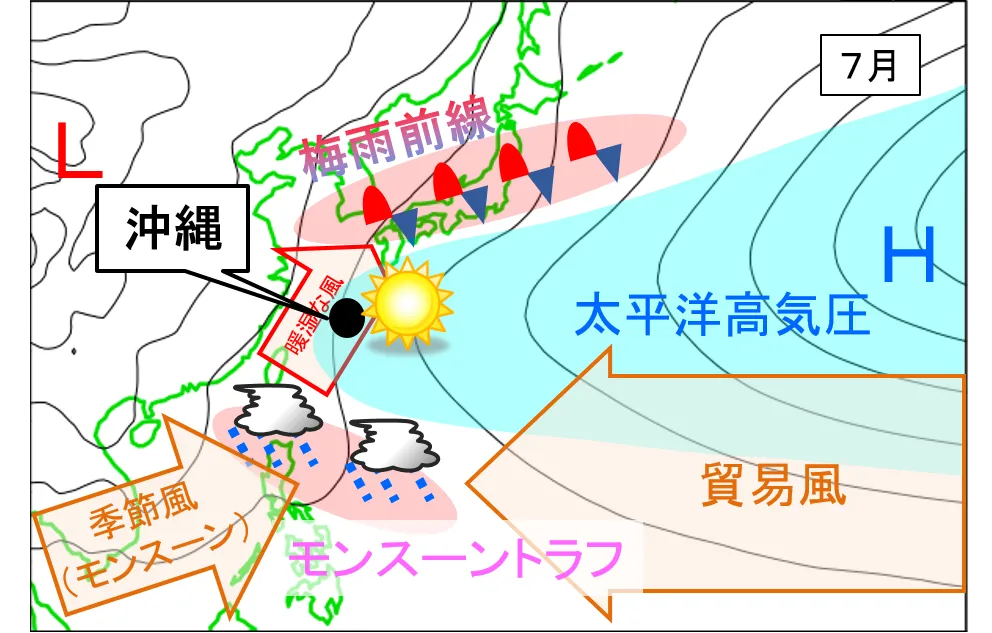

7月ごろのモンスーントラフ

北上した梅雨前線に向かって南から安定した暖かく湿った強い季節風が吹きます。この季節風が強まることでモンスーントラフが発達します。

出典 : 気象庁 沖縄地方気象台

(https://www.data.jma.go.jp/cpd/j_climate/okinawa/column2.html)

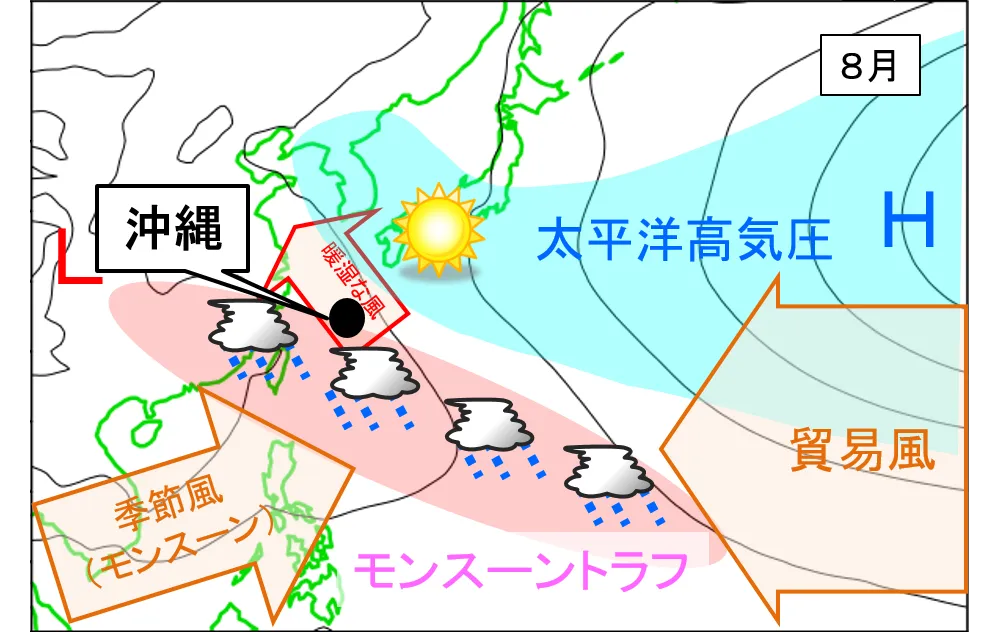

8月ごろのモンスーントラフ

太平洋高気圧は北上します。沖縄の南の海上では、モンスーントラフが発達します。

出典 : 気象庁 沖縄地方気象台

(https://www.data.jma.go.jp/cpd/j_climate/okinawa/column2.html)

熱帯収束帯(ITCZ)との違いと役割

熱帯収束帯(ITCZ)は、赤道付近にほぼ一年中見られる安定した収束域で、広い範囲にわたって積乱雲が発達します。

一方、モンスーントラフは西太平洋に特徴的な現象で、季節によってその位置や形が大きく変わるのが特徴です。

これは、海と陸の温度差が季節ごとに変化するためです。モンスーントラフは、モンスーンによって運ばれる大量の湿った空気を取り込み、強い上昇気流を引き起こします。

その結果、台風が発生しやすい環境が整い、発生する頻度や勢力にも大きな影響を与えるのです。

モンスーントラフと台風発生の関係

モンスーントラフは、台風が生まれる土壌を整える重要な気象現象です。

単なる風の集まりではなく、湿った空気が集まり、回転することで台風の発生に適した環境が形成されます。

ここでは、モンスーントラフがどのように台風発生に影響を与えるのか、特に「モンスーンジャイア」と呼ばれる現象や、台風の発生位置や強さの変動との関係を詳しく解説します。

モンスーンジャイアとは

モンスーンジャイアは、モンスーントラフが大規模に発達して円形に近い低気圧となった状態を指します。

この現象が起こると、トラフの東側では強い南風と湿った空気が活発に流れ込み、積乱雲が発達します。

そのため、台風になる前の雲のかたまりが急いで北へ移動し、日本の近くにやってくることがあります。

特徴的なのは、中心付近では風や雨がそれほど強くない場合でも、東側の広範囲で豪雨や強風を伴うことがある点です。

このような構造が、過去に記録的な大雨や災害を引き起こしたこともあります。

台風の発生位置や強さの変動

モンスーントラフは、台風の発生位置や発達のスピードに直接影響します。

例えば、エルニーニョの年にはモンスーントラフが太平洋中部まで伸び、台風の発生位置が南東にシフトする傾向があります。

一方、ラニーニャの年には、トラフの位置が比較的北にあり、台風の発生位置も北寄りになることが多いです。

また、モンスーントラフが活発なほど、勢力の強い台風になる可能性があります。逆に、トラフが弱い場合は、台風が十分に成長できず、勢力が限定的なまま進むことがあります。

エルニーニョ・ラニーニャと台風の特徴

ここでは、エルニーニョ・南方振動(ENSO)と台風の関係を統計や過去の事例をもとにわかりやすく解説します。

エルニーニョ・南方振動(ENSO)がもたらす台風の発生動態と特徴

エルニーニョ・南方振動(ENSO)は、熱帯太平洋の海面水温や大気の循環パターンに大きな変動をもたらし、これが台風の発生数や発生域、さらには寿命や発達過程にまで影響を及ぼします。

統計解析によれば、エルニーニョ現象が顕著な年は、台風の発生数が平年に比べてやや減少する傾向が確認されています。

これは、中央・東部太平洋の海面水温が高くなることで、モンスーントラフや熱帯収束帯(ITCZ)の位置が東側へと移動し、台風の発生域も従来より東に偏るためです。

一方で、ラニーニャの年には、逆に台風の発生数が増加しやすいとされ、これは海面水温の冷却により発生域が西側に広がることが主因と考えられています。

さらに、ENSOは台風の発生位置や寿命にも顕著な影響を与えます。

エルニーニョ年には台風発生の主な領域が南東方向に偏り、発達した台風は中心気圧がより低くなる傾向があります。

また、秋季に発生した台風は寿命が延びるケースが多く観測されています。逆にラニーニャの年では、台風の発生域が西や北に移動しやすく、台風の寿命が比較的短くなる傾向が見られます。

このように、ENSOのフェーズは単なる海洋現象に留まらず、台風の発生メカニズムや進路特性を理解するうえで不可欠な要素であり、特に日本や東アジアに接近する台風のリスク評価においても重要な指標となっています。

過去の顕著な台風事例

過去の記録を見ると、エルニーニョ・南方振動(ENSO)の影響が明確に現れた台風があります。

例えば、1991年の台風19号や2018年の台風21号は、エルニーニョの影響で発生位置が南東寄りとなり、非常に強力な勢力で日本に接近しました。

逆に、ラニーニャの年には、台風の北上が早く、勢力が十分に発達する前に日本付近に到達することがあり、

発生場所や寿命の違いが災害のリスクに直結することもあります。

過去の事例を分析することで、エルニーニョ・南方振動(ENSO)の影響を理解し、台風の被害予測や対策に役立てることが可能です。

温暖化が台風にもたらす変化

地球温暖化は、単に気温を上げるだけでなく、台風の発生や強さ、さらには進路にも影響を与える可能性があります。

しかし、台風の変化は単純ではなく、モンスーンや偏西風など複雑な気象要素との相互作用の中で起こります。

ここでは、温暖化による台風の長期的傾向や、現実的な研究の必要性について整理します。

台風発生数や強さの長期的な傾向

過去の観測や気候モデルから、海面水温が上昇すると台風が発生しやすくなる条件は整うと考えられています。

ただし、発生数自体は減少傾向にある可能性も指摘されており、地域や年ごとの変動は大きいです。

一方で、強い勢力の台風の割合が増える可能性があり、記録的な暴風や高潮を伴う台風が時折発生しているのは、この兆候の一つと見ることもできます。

つまり、温暖化の影響は単純に「台風が増える」ではなく、強さや発生パターンの変化として現れます。

モンスーンや偏西風の変動との関係

台風の挙動には、温暖化による影響だけでなく、モンスーンや偏西風の蛇行、エルニーニョ・南方振動(ENSO)などの変動も深く関わります。

例えば、モンスーンの変動はモンスーントラフの発達や台風の進路に影響し、偏西風の蛇行は台風の北上速度や消滅地点に影響します。

温暖化はこうした気象パターンに微妙な変化をもたらすため、台風の発生数や強さだけでなく、日本や東アジアに接近するリスクも変化するのです。

現実に即した気象学研究の重要性

世間では、よく「海面水温が高いと台風が強くなる」という簡単な説明が出回りますが、実際には台風の発生や強さは多くの複雑な要素が絡み合っています。

そのため、観測データを整備し、現実の気象を正確に再現する研究が欠かせません。

エルニーニョ・南方振動(ENSO)やモンスーン、偏西風などを組み合わせた現実に即したモデルやシミュレーションによって、台風のリスク予測や社会的対策がより確かなものとなります。

これにより、地球温暖化がもたらす影響を科学的に理解し、災害に備える力を高めることが可能になります。

自然の複雑さと今後の研究の重要性

台風やモンスーン、偏西風など、地球の気象システムは多様な要素が複雑に絡み合う非常にダイナミックな現象です。

そのため、単純化した理解だけでは、台風の発生や進路、強さの変化を正しく予測することは困難です。

ここでは、台風研究の現状と、今後の気象学に求められるアプローチについて整理します。

台風のシンプルな理解の限界

世間では、「海面水温が高ければ台風が強くなる」といった単純な説明がよく見られます。

しかし、台風の発生や進化には、エルニーニョ・南方振動(ENSO)、モンスーン、偏西風、モンスーントラフ、さらには積乱雲の発達など、多様な要素が同時に関与しています。

そのため、単純化した理解だけでは現実の台風被害を予測したり、防災対策に生かすことは難しいのです。

台風を正しく理解するには、複雑な自然の仕組みを包括的に捉える視点が必要です。

データとモデリングを活用した研究の必要性

現実的な台風研究では、観測データと数値モデル(数値シミュレーション)の活用が不可欠です。

衛星観測や気象データを用いた解析、シミュレーションにより、実際の自然現象に近い形で台風の発生や進路を再現することが可能になります。

また、エルニーニョ・南方振動(ENSO)やモンスーン、偏西風の変動など、複数の気象要素を統合的に扱うことによって、現実に即した予測精度を向上させることができます。

こうした研究の進展は、地球温暖化時代の防災や社会対策にとって非常に重要です。

まとめ

台風は、海面の温かさや熱帯収束帯に加え、モンスーントラフという大気の渦が重なることで生まれます。

湿った空気を集めて回転を生み出すこのトラフは、台風が形成される起点となる環境です。

台風の強さや進路は、トラフの活動だけでなく、エルニーニョ・南方振動(ENSO)やモンスーン、偏西風など、複雑な気象の変化によって左右されます。

観測データや数値シミュレーションを通して、この複雑で壮大な気象の仕組みを理解することが、防災や予測に役立ちます。

モンスーントラフの働きを知ることで、私たちは台風という自然の力に向き合い、備えることができるのです。