(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/photo/index.html)

気象庁の海洋気象観測船は、天気予報の精度を高めるだけでなく、気候変動の解明や地球環境の保全にも貢献している重要な存在です。

特に広大な海上では、衛星やブイだけでは把握しきれない「リアルな海のデータ」を観測船が担っています。

この記事では、気象観測船がなぜ必要なのか、その役割と観測の目的・方法について、わかりやすく解説します。

さらに、気象庁の観測船「清風丸」に実際に乗船したエピソードを記事の最後でご紹介します。ぜひご覧ください。

気象庁の海洋気象観測とは?目的・役割と最新の取り組みを解説

気象庁が行う海洋気象観測は、海の気象状況を正確に把握することで、天気予報や警報の精度を高め、台風や線状降水帯などの災害リスクの軽減に役立っています。

また、海洋の変化を捉えることで、地球温暖化や気候変動の研究にも貢献しており、私たちの暮らしと地球環境の両方を支える重要な観測です。

線状降水帯の発生予測に役立つ海洋気象観測とは

線状降水帯の予測には、海から運ばれてくる水蒸気の動きを正確にとらえることが必要です。これは水蒸気が雲を作り雨を降らせるエネルギーの源だからです。

気象庁は2021年から、凌風丸や啓風丸といった海洋気象観測船、さらに海上保安庁の測量船4隻を活用し、GPSを用いた高度な水蒸気観測をスタートさせました。

その後、2024年までに民間の貨物船やフェリー10隻も観測ネットワークに加わり、海上を舞台にした16隻の強力な観測網が完成しました。

天気図や気象警報の精度を高める海洋観測データの役割

私たちの暮らしを守る正確な天気予報や気象警報は、海の細かな変化をとらえる観測データなしには成り立ちません。海面の温度や潮流、塩分濃度などの情報は、大気の動きや雲の発達に直接影響し、天気図やモデルに反映されます。

特に台風の発生や進路の予測には、正確な海水温の把握が欠かせません。海水温が高いほど台風は勢力を増す傾向があり、その微妙な変化をとらえることで、進路や強さの予測精度が大きく向上します。

さらに、最新の海洋観測データは、予報モデルの精度向上に加え、津波や高潮などの二次災害リスク評価にも活用され、私たちの安全を多角的に支えています。

また、広大な海を航行する船舶にとっても、海洋観測データは安全の確保に欠かせません。波の高さや風の流れを把握することで、航路の危険を回避し、事故や被害を未然に防ぐことができます。

気候変動・地球温暖化の研究における海洋気象観測の重要性

私たちの地球は、海が吸収する二酸化炭素の量によって、その温度や環境が大きく左右されます。

海洋は地球最大の二酸化炭素の貯蔵庫として、気候変動の鍵を握っているのです。

海水や大気中の二酸化炭素濃度を綿密に監視し、その変化を追いかけることで、地球温暖化の進行を予測し、未来の対策に役立てています。

さらに、海洋の酸性化が進む現状や、それによる海の生き物たちへの影響も見逃せません。

こうした微細な変化を捉える観測は、地球規模の環境保護に不可欠な役割を果たしています。

海洋気象観測は、私たちがこれからの地球をどう守るかを考えるための、最前線の情報源なのです。

海洋気象観測の方法と活用されている最新技術とは

気象庁は、精度の高い海洋気象観測を実施するために、さまざまな観測手法と先端技術を活用しています。

これらの観測方法は、海洋の気象状態や環境の変動を正確に把握するために不可欠です。

主な観測方法は以下の通りです。

観測船による海洋気象データの収集とその重要性

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/photo/index.html)

(https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/vessel_obs/description/obsline.html)

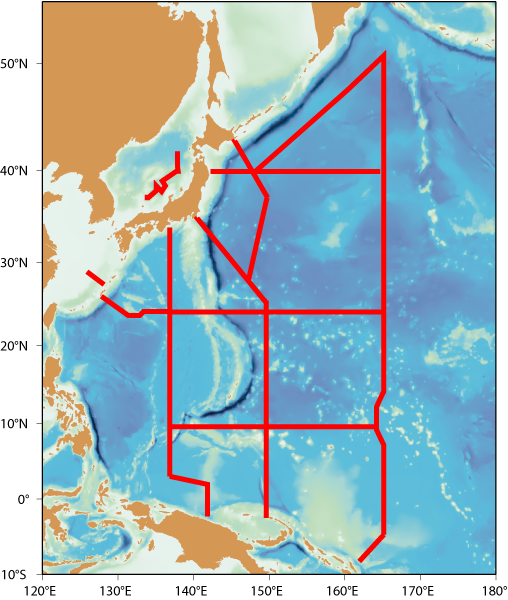

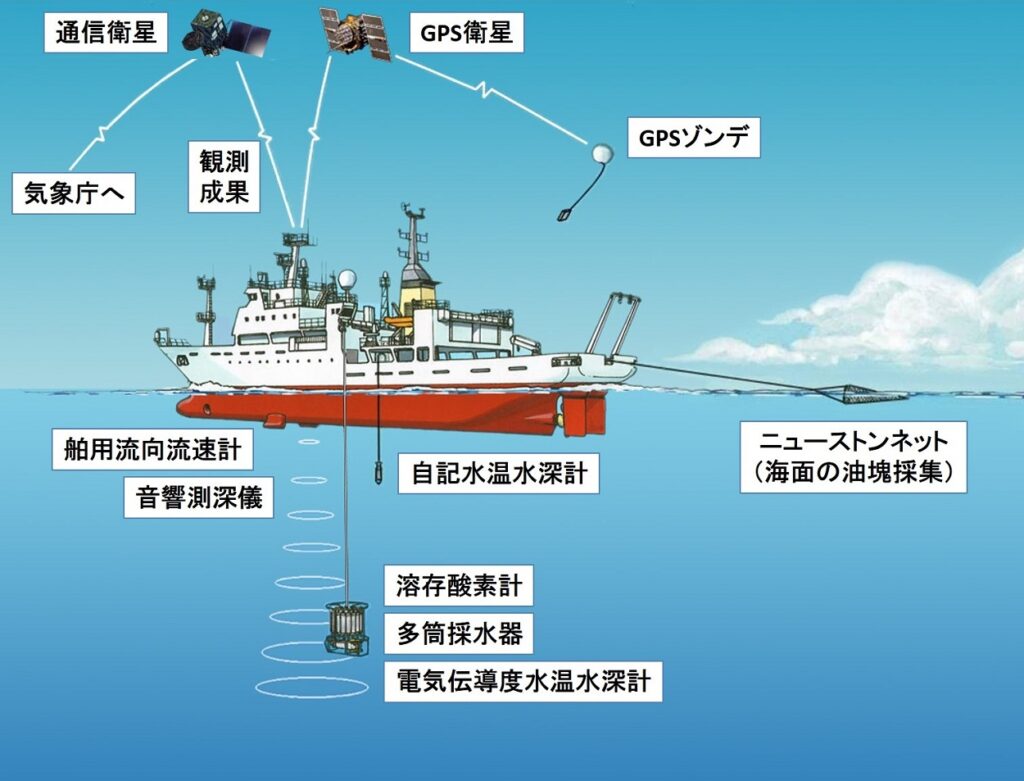

気象庁の観測船「啓風丸(けいふうまる)」と「凌風丸(りょうふうまる)」は、広大な北西太平洋の海域に設けられた観測ラインを巡り、定期的に多彩なデータを収集しています。

測定されるのは、水温や塩分、溶存酸素量、栄養塩類といった海の基本的な状態です。

さらに、海潮流や海水・大気中の二酸化炭素濃度、化学物質、浮遊プラスチックに至るまで、多岐にわたり測定しています。

これらの豊富な情報は、海洋の健康診断とも言える評価に役立ち、環境保護や持続可能な資源管理の最前線で活用されています。

また、海洋汚染の現状把握や漁業資源の動向監視にも欠かせない存在です。

さらに、最新技術を駆使し、GPSを利用した全球測位衛星システム(GNSS)による水蒸気観測も展開しています。

こうした幅広い観測活動が、私たちの安全で豊かな海の未来を支えているのです。

(https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/vessel_obs/description/obssystem.html)

漂流型ブイロボットを用いたリアルタイム海洋観測の仕組み

(https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/buoy/buoy-info.html)

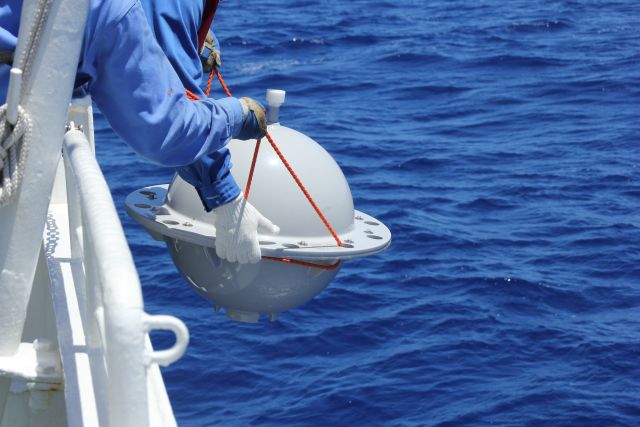

気象庁では、2000年から漂流型海洋気象ブイを導入し、洋上でリアルタイムに気象・海象データを収集しています。

このブイの特長は、「波が高そうな場所」に向かっていくのではなく、波に身をまかせて漂いながら、特定の海域にとらわれず広い範囲でデータを集められる点です。

直径46cm・重さ約30kgという小型球体のブイは、メンテナンスの手間も最小限です。

気圧、水温、有義波高(波の高さの平均)、有義波周期(波の間隔)、位置情報などを定期的に観測します。

観測は通常3時間ごとに実施されますが、台風など波が高くなる場面では、陸上からの指令で1時間ごとの高頻度観測に切り替えることができます。

まさに、海上での“見張り番”のような存在です。

このブイによる観測は、世界的にも先進的な取り組みであり、海の「今」を知るための重要な手段となっています。1基で約3か月の連続観測が可能です。

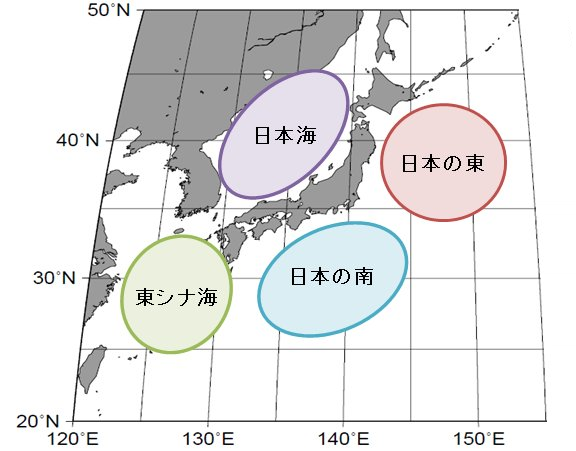

気象庁は、日本周辺を「日本の東」「日本の南」「東シナ海」「日本海」の4海域に分け、各海域に年4基ずつブイを投入しています。

年間を通じて、日本のまわりの波の状態を見守り続けています。

(https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/buoy/buoy-info.html)

宇宙から見守る海の変化――気象衛星『ひまわり』がとらえる海洋のいま

(https://www.data.jma.go.jp/sat_info/himawari/satellite.html)

私たちの暮らしに欠かせない天気予報。その裏には、宇宙から地球を見守る気象衛星「ひまわり」の活躍があります。

この衛星は、雲の動きだけでなく、海面水温、海氷の広がり、海洋の色(プランクトンの濃度)といった、海の変化までも詳細にとらえる力を持っています。

これらのデータは、地球規模で進む気候変動を見守るために欠かせない情報源となっています。

日本の気象衛星「ひまわり」は1970年代から運用が始まり、現在は「ひまわり9号」が主に観測を担当し、「ひまわり8号」はバックアップ衛星として待機しています。

最新鋭の「ひまわり8号」と「ひまわり9号」は高解像度で頻繁に観測データを取得し、気象や海洋の動きをリアルタイムで捉えることで、台風の発生や進路、海面水温の微細な変化やプランクトン分布の変動まで宇宙から正確に追跡できるようになりました。

「いま、この海はどうなっているのか?」

その答えは、空に浮かぶ「ひまわり」がしっかりと教えてくれています。

気象衛星ひまわりによる最新の海面水温画像は、現在の様子をリアルタイムで確認できます。

▶︎ 気象衛星ひまわりによる最新の海面水温画像

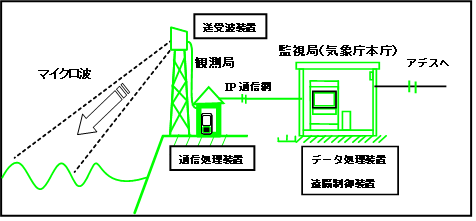

沿岸波浪計を活用した波浪観測とその重要性

沿岸波浪計は、我が国の海岸で発生する波浪の動向を正確に把握するために不可欠な観測機器です。

これらの観測は、日々の天気予報や災害対策にとって非常に重要な役割を果たします。

日本の海岸には、6か所の重要な地点に波浪計が設置されており、これらの地点では継続的に波浪観測が行われています。

これらのデータを基に、波浪の予測や現状の監視を行い、海上の安全を確保しています。

特に、沿岸波浪計によって得られるデータは、波の高さや周期、進行方向を把握するために使われ、これらの情報が集まることで、沿岸地域や港湾施設での安全管理がより強化されます。

たとえば、港に接近する船舶にとって、波の動きが重要な指標となり、適切な航行が可能となります。

全国6か所の波浪観測地点やその詳細については、以下のページからご覧いただけます。

▶︎ 波浪観測地点の詳細はこちら

沿岸波浪計の特徴と利点

(https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/wave/obsdata/uswsys.html)

(https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/wave/obsdata/uswsys.html)

現在、日本で使用されている波浪計は最新のレーダー技術を採用しており、これにより波の動きを極めて高精度に観測できるようになっています。

沿岸の防波堤や海岸近くの構造物に設置されたレーダー式波浪計は、リアルタイムで波の高さや周期を捉え、素早く正確な情報を提供しています。

これが日々の安全管理や緊急時の対応に大きく貢献しています。

さらに、定期的なメンテナンスや校正により、常に信頼できるデータを維持。海の状態を詳細に把握できることで、自然災害への迅速な対策や、漁業・観光業の安全確保、そして環境保護にも欠かせない役割を果たしています。

こうした精密な観測システムが、日本の海と暮らしを支える重要な基盤となっているのです。

波浪観測の成果と今後の課題

沿岸波浪計から得られるデータは、単なる天気予報の枠を超え、海洋環境の変化を読み解く重要な手がかりとなっています。

波の動きを詳細に観測することで、海岸侵食の進行状況や異常気象による波浪の異変をいち早く察知でき、迅速かつ的確な対策を打つことが可能です。

さらに、波浪観測は地震発生時の津波予測にも不可欠な役割を果たしています。

正確な波高や到達時間の予測により、沿岸地域の住民や海上の船舶の安全確保が大幅に向上し、災害リスクの軽減に直結しています。

今後は、より多くの観測ポイントを設置し、地域ごとの波浪データを細かく収集することが求められています。

特に気候変動がもたらす波浪パターンの変化に対応するため、観測の精度アップと情報発信の迅速化は、これまで以上に重要となるでしょう。

海と暮らしを守る波浪観測は、未来に向けてさらに進化を続けています。

気象庁の海洋観測データの成果とは?活用例とその重要性を解説

気象庁が収集する海洋観測データは、天気予報の精度向上や台風進路の予測、気候変動の研究、さらには海洋環境保護や沿岸地域の安全確保など、多方面で活用されています。

ここでは、こうした観測データがどのように私たちの生活や地球環境に役立っているのか、具体例を交えてわかりやすく解説します。

海洋観測データが天気予報の精度向上に与える影響と重要性

気象庁は、海洋観測データを用いて大気と海洋の相互作用をモデル化し、天気予報の精度を向上させています。

例えば、海水温や海流のデータは、台風の進路予測や強度の変化をより正確に捉えるために不可欠です。

特に、海面水温は降水パターンや風の動きに直接影響を与えるため、天気予報の精度を大幅に高める要因となります。

気象庁の海洋データが気候変動研究に果たす役割とは?

気象庁が収集する長期的な海洋データは、地球規模の気候変動の研究において重要な役割を果たしています。

例えば、エルニーニョ現象やラニーニャ現象といった海洋気象現象は、全球的な気候に大きな影響を与えます。

これらの現象を理解し、予測するためには、海水温や海流などの詳細なデータが不可欠です。

また、海洋酸性化や海氷の減少といった現象の監視も、気候変動の影響を評価するために重要です。

海洋環境保護に貢献する気象庁の海洋観測データの活用方法

気象庁の海洋観測データは、海洋環境の保護にも大きく貢献しています。

例えば、海洋汚染の監視では、プラスチックごみや化学物質などの汚染物質の拡散を追跡し、早期に対策を取るために活用されています。

海水温や水質、化学物質のデータを分析することで、汚染の広がりを把握でき、適切な対応が可能になります。

また、サンゴ礁や沿岸生態系の保護にも役立っています。

サンゴ礁は非常に繊細で、海水温の変化や汚染に敏感です。気象庁のデータを使って、海水温の異常を早期に発見し、サンゴ礁を守るための対策を講じることができます。

さらに、海流や潮流のデータを使うことで、汚染物質の拡がりを予測し、沿岸地域や漁業への影響を抑えることができます。

これらの観測データは、海洋環境の保護に必要な基盤となり、私たちの未来を守るための重要な手段となっています。

気象観測船(清風丸)乗船の想い出:兵庫県南部地震 淡路島調査

兵庫県南部地震の発生直後、私は舞鶴海洋気象台所属の清風丸に乗船し、淡路島周辺の海域から、目視や双眼鏡で断層や地形の調査を行った経験があります。

地震から2~3週間後、大阪港を出港した際、海上自衛隊の艦船や補給船、物資輸送船が行き交い、大阪湾は非常に混雑していました。

そのため、他の船と無線で連絡を取りながらの航行は、緊張感を伴うものでした。

船の操縦を行う「ブリッジ」から、双眼鏡を使って淡路島の山腹を観察しました。

山崩れの跡や、断層らしきものも視認でき、貴重な情報を収集することができました。

また、船内での食事はカレーライスで、おいしかったことが印象に残っています。

まとめ

気象庁の海洋観測は地球環境の理解と保護において非常に重要な役割を果たしています。

観測データは天気予報の精度向上や気候変動の研究に欠かせないものであり、私たちの生活の質の向上や地球規模の環境問題への対応にも大きく貢献しています。

また、海洋酸性化や海洋汚染の対策、持続可能な漁業管理など、さまざまな分野でそのデータが活用されています。

この記事を通じて、海洋観測の目的と方法について理解を深めていただければ幸いです。