出典 : 国立研究開発法人 産業技術総合研究所

(https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2017/pr20170629/pr20170629.html)

日本は世界でも特に地震が多い国です。その中でも「プレート境界型地震」は特に規模が大きく、私たちの生活に深刻な影響を与える代表的な地震です。

このタイプの地震は、地球の巨大なプレートが押し合い、ひずみが蓄積されて一気に解放されることで起こります。

本記事では、プレート境界型地震のメカニズムから、内陸地震との関係や日本で地震が多い理由、過去の大震災の事例や現在の研究の動向までをやさしく解説します。

地震の仕組みを知ることが、安心して暮らすための第一歩です

プレート境界型地震の基礎と内陸地震との関係をわかりやすく解説

出典 : 気象庁 地震の基礎知識-大規模地震発生のしくみ-

(https://www.data.jma.go.jp/nagoya/shosai/info/mini-jishin/jishin_shikumi.html)

地球の表面は「プレート」と呼ばれる十数枚の巨大な岩盤で覆われています。

これらのプレートは年に数センチという非常にゆっくりした速度で動いており、この動きを説明するのが「プレートテクトニクス」という理論です。

プレート同士がぶつかる境界、特に一方が他方の下に沈み込む「沈み込み帯」では、長い時間をかけてひずみ(歪みや圧力)がたまります。

このひずみが限界に達すると、一気に解放されて大きな地震が発生します。

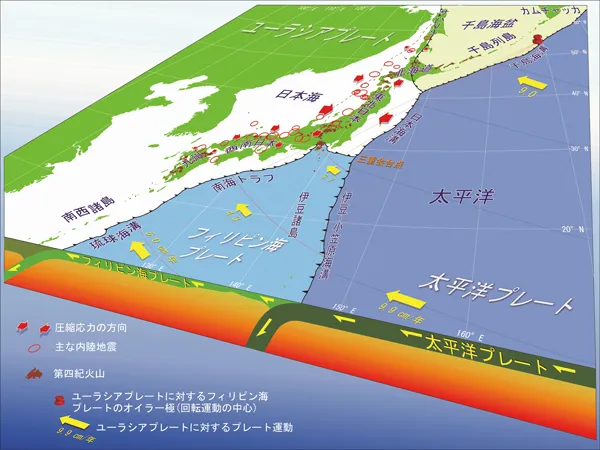

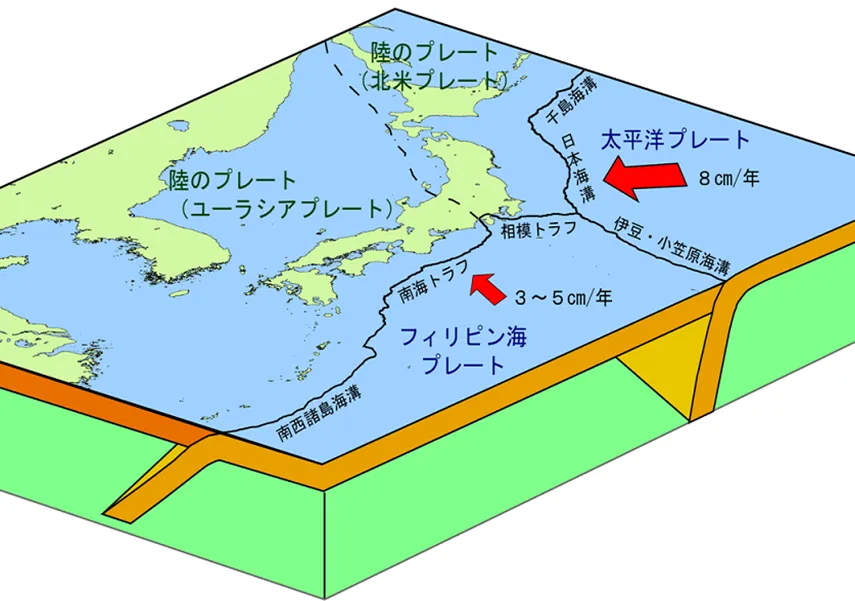

日本はユーラシアプレート、北米プレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートという4つのプレートが接する場所にあるため、プレート境界型地震が頻発し、地震多発国となっています。

地震は大きく「プレート境界型地震」と「内陸地震」の2種類に分けられます。

プレート境界型地震と内陸地震は起きる場所は違いますが、実はつながりがあります。

プレート境界型地震が発生すると、その力が内陸の断層に伝わり、内陸地震を引き起こすことがあります。

つまり、大きなプレート境界型地震が内陸地震を連動して起こすケースがあるのです。

関連記事:後発地震注意情報とは 意味と行動をわかりやすく解説

日本はなぜ地震多発地帯なのか:海溝とプレート境界の関係

出典 : 気象庁|南海トラフ地震のメカニズム

(https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/nteq/nteq.html)

日本の周囲にはいくつもの海溝やトラフがあります。

水深6,000メートル以上のものを海溝、それ未満のものをトラフと呼びます。

これらの海溝やトラフは、プレートが沈み込む場所(プレート境界)であり、プレート境界の重要な目印です。

たとえば、日本海溝や千島海溝では太平洋プレートが北米プレートの下に、伊豆・小笠原海溝では太平洋プレートがフィリピン海プレートの下に沈み込んでいます。

このような海溝付近ではプレート同士が強く押し合う「沈み込み帯」ができ、大きな地震が発生しやすくなります。

実際に海溝の位置と日本の地震多発地域はほぼ重なっています。

このため、地震対策を考えるうえで海溝とプレート境界の関係を理解することは非常に重要です。

また、海底の断層が大きくずれると海水が押し上げられて津波が発生します。

特に海岸地域では津波の危険に十分注意し、避難計画や警報システムの利用が欠かせません。

プレート境界型地震(海溝型地震)の発生メカニズム

プレート境界型地震(海溝型地震、以下「プレート境界型地震」といいます)は、なぜ発生するのでしょうか。

その背景には、「プレートの動き」と「ひずみの蓄積・解放」という物理的な仕組みがあります。

ここでは、プレートがどのように動き、どのように地殻に力を加え、最終的に地震として現れるのかを、わかりやすく説明します。

また、震源の深さやプレート同士の関係が、地震の規模や揺れの広がりにどのように影響するのかについても見ていきましょう。

プレートの動きとひずみの蓄積

日本周辺では、太平洋プレートやフィリピン海プレートが、北米プレートやユーラシアプレートの下に沈み込んでいます。

これらのプレートが接する境界部分では、プレート同士が激しく押し合うため、大きな摩擦が生じ、スムーズには動けません。

その結果、「ひずみ」と呼ばれる力が徐々に蓄積されていきます。このひずみは地殻に無理な圧力をかけ続け、やがて限界に達したとき、プレートが一気にずれ動き、蓄えられていたエネルギーが解放されます。これがプレート境界型地震の正体です。

震源の深さと地震エネルギーの解放

プレート境界型地震の震源は、通常地下10〜50キロメートル程度の深さにあります。沈み込むプレートに引きずられるようにして、もう一方のプレートもわずかに変形し、深部に大きなひずみが蓄積されます。

この深い場所で解放されるエネルギーは非常に大きく、マグニチュード8以上の巨大地震になることも珍しくありません。

たとえば、2011年に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)は、日本海溝付近のプレート境界で発生し、観測史上最大級の地震となりました。

さらに、震源の深さやプレートの沈み込みの角度によって、揺れの伝わり方や津波の発生にも違いが出ます。

沈み込み角度が浅い場合は、プレートのずれが広い範囲に及ぶため、長時間かつ広範囲にわたって強い揺れが続くことがあります。

一方、角度が急な場合には、揺れが局地的に強くなる傾向があります。

このように、プレート境界型地震は、その発生する深さや地質構造によって、私たちの暮らしにさまざまな影響を与えることがあるのです。

プレート境界型地震と内陸の断層地震の違い

地震には、プレート境界型のほかに、陸の内部の断層で発生する「内陸地震」があります。

内陸地震の中でも、特に活動が活発な断層で起こるものを「活断層地震」と呼びます。

🟩 断層地震

陸地やプレート内部の浅い断層で発生する地震で、揺れの範囲は比較的狭いことが多いです。

🟩 内陸型地震

浅い地殻内で起こり、震源が浅いため局所的に非常に強い揺れや被害が出やすい地震です。

🟩 活断層地震

活動が確認されている断層(活断層)で発生する地震で、将来の大きな地震発生の可能性が高いとされているものです。

代表的なプレート境界型地震の事例と最新の地震予測動向

日本周辺は複数のプレートがぶつかり合う場所にあり、これまでに多くの大地震が発生してきました。

特にプレート境界型地震は、マグニチュードが大きく、津波や甚大な被害を伴うことがあるため、その発生メカニズムや最新の研究動向への理解が重要です。

ここでは、代表的な過去の地震事例を振り返るとともに、最新の予測技術や研究の進展について紹介します。

東日本大震災など過去に発生した代表的なプレート境界型地震

最も記憶に新しいプレート境界型地震の一つが、2011年3月11日に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)です。

マグニチュード9.0という国内観測史上最大の規模を記録し、日本海溝で太平洋プレートが北米プレートの下に沈み込む領域で発生しました。

震源の深さは約24kmで、巨大な断層破壊が起こり、広範囲で激しい揺れとともに最大40メートルを超える大津波が東北沿岸を襲いました。

この地震により、甚大な人的・物的被害が生じ、原子力発電所事故を含めた複合災害へと発展しました。また、広範囲で地盤の変動が観測されています。

ほかにも、プレート境界で発生した代表的な地震には以下のような事例があります。

- 1952年 十勝沖地震(M8.2):

北海道の東方沖で発生。太平洋プレートと北米プレートの境界付近。 - 1968年 十勝沖地震(M7.9):

1952年と同様の震源域で発生し、津波や土砂災害が発生。 - 2003年 十勝沖地震(M8.0):

再び北海道東方沖で発生。大きな被害は免れたものの、今後の大地震への警戒を高める契機となりました。

これらの地震は、プレートの沈み込みにより蓄積されたひずみが解放されて起きた事例です。

最新の地震予測とプレート境界型地震に関する研究の進展

近年、地震の発生メカニズムの解明や予測技術の高度化が進んでいます。

特に以下のような技術がプレート境界型地震の理解と防災に大きく貢献しています。

GPS観測網の進化

国土地理院などが整備する電子基準点(GNSS観測網)により、日本列島のミリ単位の動きを常時観測できるようになりました。

これにより、プレートの滑りやひずみの蓄積状況をリアルタイムで把握することが可能になっています。

地震観測網の高密度化

全国に張り巡らされた強震計・地震計ネットワーク(Hi-netやK-NETなど)により、微小地震や前兆現象の把握が高精度になり、特定の地域における「ひずみ集中帯」がより明確になってきました。

AI・ビッグデータ解析の活用

近年は、地震データやGPSデータをAIに学習させることで、地震の発生傾向や異常な地殻変動パターンの予兆検出に役立てようとする研究が進んでいます。

たとえば、防災科学技術研究所(NIED)では、AIによる微小地震データの解析を通じて、異常な地殻変動の兆候を早期に検出する研究を進めています。

また、東北大学災害科学国際研究所では、地震発生の直前にみられる微細な地殻変化をビッグデータとAIで解析し、予兆パターンを探る研究が行われています。

さらに、東京大学地震研究所でも、AIを活用した地震活動のクラスタ分析によって、地震の活発化エリアを抽出し、将来のリスク評価に役立てる取り組みがなされています。

それでも「予知」は困難

これだけ技術が進んでも、正確な地震の日時や場所を事前に特定する“地震予知”は、現在のところ不可能です。

地震発生は非常に複雑な自然現象であり、科学的にも「予測できるものではない」とされています。

そのため、技術の進展とともに重要なのは、最新情報に基づいた防災意識の継続と備えです。

ハザードマップの確認や家具の固定、避難経路の確認など、日ごろの準備が私たちの命を守る力になります。

プレート境界型地震による被害の特徴と効果的な防災・減災対策

日本周辺で発生する大規模地震の多くは、海底でプレートがぶつかることによって起きる「プレート境界型地震」です。

これらの地震は津波や激しい揺れを引き起こし、都市機能を一瞬で麻痺させることがあります。

ここでは、プレート境界型地震がもたらす典型的な被害の特徴と、私たちができる現実的な対策についてわかりやすく解説します。

関連記事:南海トラフ地震の前兆と過去被害|臨時情報の発表タイミングを解説

津波と強い揺れがもたらす複合的なリスク

プレート境界型地震の最大の特徴は、海底の断層が急激に動くことで発生する津波のリスクです。

断層のズレが海底地形を一気に持ち上げ、周囲の海水を大きく動かすことで、沿岸部に巨大な波が押し寄せます。

たとえば、東日本大震災では、地震発生からわずか30分ほどで10メートル以上の津波が陸地を襲いました。

避難が遅れることで命を落とすリスクが極めて高いのが、プレート境界型地震による津波の怖さです。

さらに、震源が深くてもマグニチュードが大きいため、広範囲に震度6以上の強い揺れが発生するのも特徴です。

この強い揺れにより、

- 地盤沈下

- 液状化現象

- 地割れ

- 土砂崩れ

- 高速道路や鉄道の寸断

- 電気・水道・ガスなどのライフライン停止

といった二次被害が相次ぎます。

災害は揺れや津波だけでは終わらず、生活そのものを長期間にわたって脅かすことになるのです。

建物を守るための耐震・制震・免震対策の基礎知識

プレート境界型地震に備えるには、住まいの安全性を高めることが重要です。

耐震・制震・免震などの技術が用いられ、最近では自治体の支援で中古住宅の耐震診断や補強も可能になっています。

地震への備えは、日常生活を守る第一歩です。

耐震(たいしん)

柱や梁、壁の配置や構造を強化し、建物自体が揺れに「耐える」設計です。

現在の建築基準法では新築住宅にこの耐震基準が適用されます。

制震(せいしん)

建物の内部にダンパー(揺れを吸収する装置)を設置し、地震エネルギーを吸収して揺れを抑える方法です。

揺れが長時間続く地震に特に効果があります。

免震(めんしん)

建物と地面の間に「免震装置」を設け、揺れを建物に直接伝えにくくする構造です。

医療施設や重要な公共施設にも導入されています。

地域特性に合わせた防災と、家庭でできる備え

プレート境界型地震は、地震そのものだけでなく、地域の地形や建物密度、避難経路の状況によって被害の大きさや影響の範囲が大きく変わります。

特に津波のリスクが高い沿岸部では、以下のような対策が必要です。

緊急情報の活用

災害時には、スマートフォンの緊急地震速報や津波警報、テレビ、ラジオ、防災無線などが、いち早く情報を届けてくれる重要な手段です。

「強い揺れを感じたら、すぐに高台へ逃げる」など、情報をもとに迅速に判断・行動することが、生死を分けることにつながります。

自治体の防災体制を把握

地域によっては、防災サイレン・音声放送・指定避難所の開設ルールなどが異なります。

あらかじめ自治体の防災マップを確認し、避難経路や集合場所を家族で共有しておきましょう。

個人・家庭でできる備え

- 非常持ち出し袋の準備(飲料水、食品、モバイルバッテリー、薬など)

- 家具の固定、ガラス飛散防止フィルムの貼付

- 家屋の耐震診断(特に1981年以前の旧耐震基準の建物にお住まいの方)

- 家族での「地震発生時の行動ルール」の話し合い

被害をゼロにすることは難しくても、「生き残る可能性を高める行動」は誰にでもできます。

地震はいつどこで起こるかわかりませんが、「備えるかどうか」は私たちの選択に委ねられています。

まとめ

地震は「いつか起こるもの」ではなく、「いつ起きてもおかしくないもの」。

とくにプレート境界型地震は、そのスケールの大きさから、私たちの暮らしを一瞬で変えてしまう力を持っています。

地震の仕組みを知ることは、漠然とした不安を “備える力” に変える第一歩です。

プレートの動きやひずみの蓄積が何を引き起こすのかを理解すれば、地震はただ怖いだけの自然現象ではなくなります。

私たちにできることは、小さな行動の積み重ねです。

家具の固定、非常持ち出し袋の準備、避難ルートの確認

――どれも命を守る確かな一手になります――

地震は止められません。でも、その被害を減らすことはできます。

「知って終わり」ではなく、「知って、動く」。

それが、未来の安心につながります。