冬の東京、雪が街に舞い降りると嬉しい気持ちになりますよね。しかし、交通の乱れや道路の凍結など、生活に影響が出ることも少なくありません。

雪が降るには、地上の気温だけでなく、上空の寒気や低気圧の動きなど、さまざまな条件が関係しています。

この記事では、東京で雪が降るメカニズムや、大雪に備えるポイントをわかりやすく解説します。都市生活者はもちろん、他の地域の降雪予測にも役立つ情報です。

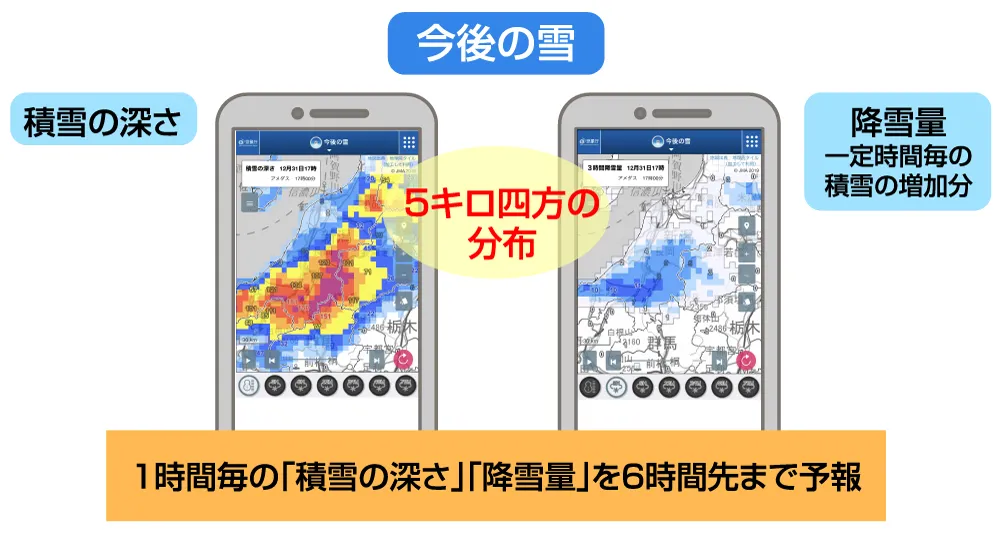

最新の雪情報をチェックしてから読むと、さらに理解が深まります。積雪深や降雪量、短時間予報などの詳細は下記のリンクから確認できます。

⛄ 大雪情報を見る ▶ 気象庁ホームページ「今後の雪の予報」

東京で雪が降る条件は?上空寒気・気温・低気圧から徹底解説

東京で雪が降るのは、冬の寒さだけが原因ではありません。

どの程度の寒気が南下しているのか、

地上の気温が何度なのか、

低気圧や風の流れがどうなっているのか。

この3つの気象条件が揃った時に、東京では雪が降りやすくなります。

北海道や東北と比べると降雪は少ない地域ですが、条件が重なると大雪や積雪につながる場合もあるため注意が必要です。

ここでは、東京で雪が降るための具体的なメカニズムをわかりやすく解説し、どんな状況のときに雪が降りやすくなるのかをわかりやすく説明します。

雪を左右する気温と湿度の重要ポイント

雪が降るためには、地上付近の気温・湿度・上空の寒気といった複数の条件がそろう必要があります。

これは東京だけでなく、日本全国で共通する雪の降る条件です。

雪が地上に届くためには、雪の結晶が溶けずに落ちてくることが必要です。

そのためには、湿度も非常に重要な要素となります。

- 湿度が低すぎる場合

空気が乾燥していると、雪の結晶は落下中に水分が蒸発(昇華)しやすくなります。

その結果、雪ではなく雨やみぞれに変わってしまうことがあります。 - 湿度がある程度高い場合(目安50%前後)

空気中の水分が十分にあるため、雪の結晶が溶けずに地上まで届きやすくなります。

つまり、雪が降るためには湿度が低すぎず、ある程度の水分が空気中にあることが重要です。

特に湿度は、地上気温が5〜6℃程度の場合でも雪として降るかどうかを左右する重要なポイントです。

上空1,500m・5,000mの気温から読み解く大雪予測

雪の降りやすさや大雪の可能性を予測する上で、上空の気温は非常に重要な指標です。

- 上空約1,500m(850hPa)の気温がマイナス6℃以下

この高さの気温が低いと、地上付近の気温が5〜6℃でも雨が雪に変わる可能性が高くなります。

この層の冷たい空気が地表付近まで影響を与えることで、降水が雪になりやすくなります。 - 上空約5,000m(500hPa)の気温がマイナス36℃以下

さらに高い層の冷たい空気は、積雪量の増加や大雪の発生に直結します。

この層が十分に冷えていると、雪の結晶が大きく育ちやすくなり、地上に届く頃には積雪量が増える傾向があります。

つまり、上空の1,500m・5,000m付近の気温を確認することで、雪が降るか、さらには大雪になるかをある程度予測できるのです。

東京で雪をもたらす南岸低気圧と降雪量の関係

東京で雪が観測される際によく関係するのが、南岸低気圧です。

南岸低気圧は、太平洋沿岸を東へ進む過程で、関東地方に湿った空気を供給します。

この湿った空気が上空の寒気とぶつかることで、雨が雪に変わりやすくなります。

特に、南岸低気圧が東京の南側を通過する場合、上空の寒気が引き込まれやすく、雪が降る可能性が高まります。

条件がそろうと、大雪となり、降雪量が大きくなることも少なくありません。

逆に、低気圧が東京の北側を通過した場合は、暖かい空気が流れ込みやすく、雪より雨になることが多くなります。

南岸低気圧の通過位置や速度、上空寒気の強さによって、東京での降雪の有無や積雪量が大きく変わるため、気象予報ではこの動きが重要な指標になります。

東京の雪予報を気象庁の予想図で確認する方法

気象庁では、上空の気温や寒気の分布を示した雪の予想図を公開しています。

この予想図を確認することで、東京で雪が降る可能性や降雪量の目安を把握することができます。

ここでは、予想図の見方と活用方法をわかりやすく解説します。

東京の雪予報を確認する方法:500hPa・850hPa予想図と上空気温・風データ

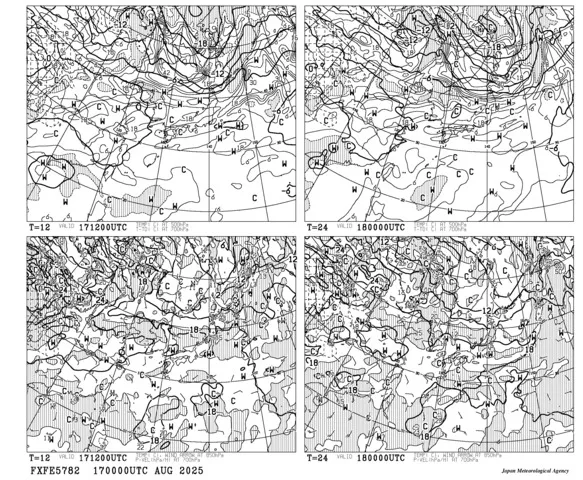

500hPa・850hPa予想図(FXFE5782)

出典:気象庁 数値予報天気図

(https://www.jma.go.jp/bosai/numericmap/)

予想図のサンプル

- 500hPa・850hPa予想図(FXFE5782)

出典:気象庁 数値予報天気図

(https://www.jma.go.jp/bosai/numericmap/) - FXFE5782などの記号

予報を識別するための番号です。

時間別予報

予想図から東京の寒気と雪の可能性を読み解く方法

気象庁の予想図は、上下2段に分かれており、上空の寒気や雪の可能性を把握するのに役立ちます。

上段:500hPa面の等温線(上空約5,000m)

- 0℃を基準に3℃ごとに太い実線で表示されています

- 大雪の目安は、500hPa面の気温がマイナス36℃以下

- 高度約5,000mの上空寒気の強さを確認することで、積雪量や大雪発生の可能性を予測できます。

下段:850hPa面の等温線(上空約1,500m)

- 0℃線を基準に3℃ごとに太い実線で表示

- 雪が降る目安は、850hPa面の気温がマイナス6℃以下

- 地上付近の気温に近い層の情報を見ることで、雨か雪かの判定や雪の降りやすさを把握できます

500hPa・850hPa予想図の温度線を分かりやすく見る方法

気象庁の500hPa・850hPa予想図は情報量が多く、初めて見るとどの線が重要かわかりにくいことがあります。

その場合は、予想図を印刷して重要な温度線に色をつけると見やすくなります。例えば、次のように色をつけると上空寒気の分布や雪の可能性が一目でわかります。

- 500hPa(上空約5,000m)

マイナス24℃、マイナス30℃の線を赤鉛筆でなぞる - 850hPa(上空約1,500m)

0℃、マイナス6℃の線を赤鉛筆でなぞる

温度場の状況に応じて、必要な線だけ色をつけるようにしてください。

こうすることで、重要な線だけを効率よく確認でき、雪予測の判断がしやすくなります。

東京の大雪をもたらす南岸低気圧の仕組み

南岸低気圧とは、日本列島の南側、太平洋沿岸付近を通る低気圧のことです。

この低気圧は、寒気と暖気の境界線(前線)が沿岸付近で活発になることで形成されます。

関東地方に近づくと、暖かく湿った空気が流れ込み、上空の寒気とぶつかることで雪を降らせます。

特に東京などの都市部では、降雪の有無や量が南岸低気圧の通過タイミングに大きく左右されます。

低気圧が東へ抜けるタイミングや進路によって、雨になるか雪になるかが決まるため、予報官にとって正確な進路予測が重要です。

南岸低気圧が関東・東京の雪に影響する理由

南岸低気圧による降雪は、関東地方に特有の現象と言えます。

その理由は、以下のような条件が重なり合うためです。

- 上空の寒気

降雪には上空約1500メートルの気温がマイナス6度以下であることが重要な条件となります。

これにより地上付近の気温が下がり、雨が雪へと変わる可能性が高まります。 - 湿った空気の流入

南岸低気圧がもたらす湿った空気は、降雪量を大きく左右します。

特に太平洋側から吹き込む東風が、湿度の高い空気を供給し降雪の発生を助けます。 - 低気圧の進路

低気圧が関東地方の南岸を通過する場合に最も降雪しやすい傾向があります。

この進路によって、雪の降る範囲や強度が決まります。

南岸低気圧の降雪予測が難しい理由と最新の技術

南岸低気圧に伴う降雪予測は非常に難しく、予測を誤ると雪ではなく雨となる場合があります。その要因として、以下が挙げられます。

- 微妙な気温差

地上気温が1~2度違うだけで、雪が雨に変わる可能性があります。 - 降雪タイミング

低気圧の進行速度が速いと降雪時間が短くなり、逆に速度が遅いと降雪量が増える可能性があります。

降雪予報は、気温や湿度、風速、雲の発生状況などの複雑な要素を組み合わせて予測する必要があります。

気象庁では、コンピューターを使って上空の気温や湿度、風の状態などを分析し、雪が降るかどうかを予測しています。

さらに、降雪が予想される地域の観測データをリアルタイムで集め、雪の強さやどのくらいの範囲で降るか、いつ降るかといった情報を予測に役立てています。

東京の雪による影響と交通・生活の対策

東京では、雪が降ると交通や生活に大きな影響が出ます。

都市部では突然の混乱が起きやすいため、事前の準備と安全対策が重要です。

ここでは、雪の日に備えるためのポイントをわかりやすく解説します。

交通機関への影響と遅延対策

雪が積もると、電車やバスが遅延・運休することがあります。

駅やバス停では混雑が発生し、通勤・外出が困難になることも。

対策ポイント

- 外出前に運行情報を確認する

- 余裕を持った行動スケジュールを立てる

- 通勤・通学には可能であれば公共交通機関を避ける選択肢も検討

道路の凍結と安全な移動方法

雪や氷で道路が滑りやすくなると、車や自転車の事故・歩行者の転倒リスクが高まります。

対策ポイント

- 車での移動は極力控える

- 歩行時は滑りにくい靴を着用

- 自宅周辺や歩道の積雪には早めの雪かきを行う

雪予報日の事前準備と生活の工夫

雪が予想される日は、交通情報と安全対策の両方を事前に確認することが重要です。

準備の例

- 車移動の場合は冬用タイヤ・チェーン・防寒具を準備

- 自宅での積雪に備えて雪かき用具を用意

- 万が一の停電に備え、懐中電灯や温かい飲み物を準備

- 強風や吹雪時は、無理に外出せず公共交通機関の利用や自宅待機を検討

まとめ

東京の雪は、ただの寒さだけで降るわけではありません。

上空の冷たい空気、地上の気温、そして南岸低気圧という3つのパズルのピースがそろったとき、雪は街に舞い降ります。

雪の日は、通勤・通学や交通に影響が出るだけでなく、ちょっとした日常の準備で安心感が変わる瞬間でもあります。

冬用タイヤや防寒具、雪かき用具の準備に加え、天気予報や交通情報の確認。

これらは単なる安全対策ではなく、東京で雪を正しく予測し、上手に備えるための大切な道具です。

雪が街を白く染めるたびに、ただ寒さを避けるだけでなく、自然のリズムに合わせて賢く動く楽しさを思い出してみてください。

そして、準備が整った人だけが、雪の日の東京を安全に、そして少し特別に感じられるのです。