竜巻と聞くと、アメリカの広大な大地で発生するものというイメージがあるかもしれません。でも、実は日本でも竜巻はたびたび発生していて、ときには住宅や車を巻き込む大きな被害になることもあります。

この記事では、竜巻が発生する仕組みや日本での傾向を解説し、いざというときに備えるための「竜巻注意情報」についてもわかりやすくお伝えします。

竜巻注意情報の見方と確認方法:発生に備える第一歩

竜巻は予測が難しく、突然発生することがあります。だからこそ、事前の「竜巻注意情報」や「竜巻発生確度ナウキャスト」を正しく理解し、備えることが重要です。

ここでは、情報の確認方法や、その情報を活かした行動について説明します。

竜巻注意情報や発生確度とは?その確認方法について

竜巻注意情報は、気象庁が「竜巻や突風が発生する可能性がある」と判断したときに発表する注意情報です。

空模様が急に怪しくなったとき、「これって竜巻の前触れ?」と感じたら、まず確認してほしい情報です。

竜巻注意情報は市町村ごとに発表され、気象庁のホームページや天気アプリ、テレビ速報で確認できます。

以下のリンクから、最新の情報をチェックできます。

▶︎ 気象庁|竜巻注意情報の発表状況

竜巻注意情報の発表精度(令和6年3月28日現在)

竜巻注意情報が発表されても、必ずしもその地域で竜巻が発生するわけではありません。

発表された地域でも、実際に竜巻が発生する確率はそれほど高くない場合があります。そのため、情報が発表されても、過度に恐れる必要はありません。

ただし、「何も起きなかった」という理由で安心してしまうのは危険です。次回、同じような状況が訪れた際に「また大丈夫だろう」と油断しないように、冷静に備え、正しく恐れることが大切です。

▶ 適中率:概ね5%程度

適中率とは、気象庁が発表した竜巻注意情報のうち、実際に竜巻や突風が確認された割合を指します。

竜巻等の突風が発生しても、被害が確認されないケースも多く、発表された地域で必ずしも竜巻が発生するとは限りません。

▶ 捕捉率:約30%

捕捉率とは、実際に竜巻や突風が発生した事例のうち、気象庁が竜巻注意情報を発表していた割合です。

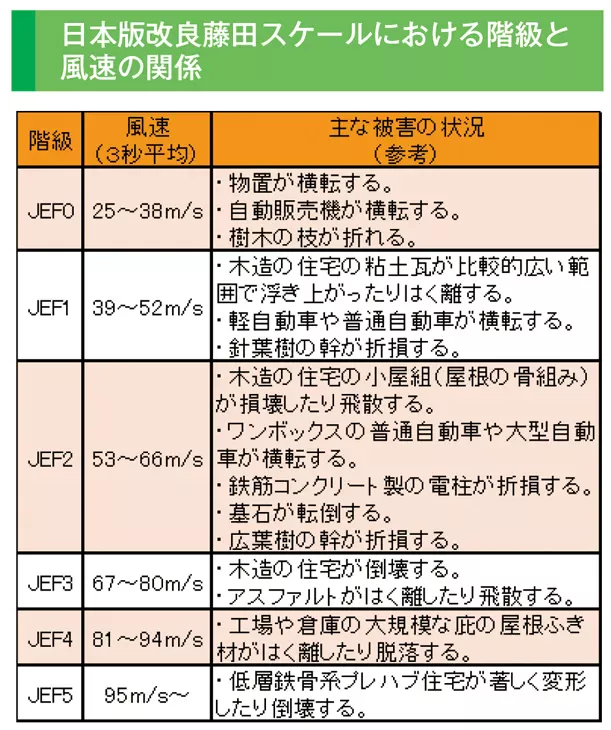

特に大きな被害が確認されたケース(藤田スケールでJEF1以上)では、捕捉率が高く、見逃し事例は比較的少ないとされています。

さらに詳しい竜巻注意情報の精度については、気象庁が公式にわかりやすくまとめています。下記のリンクから確認してください。

▶︎ 気象庁|竜巻注意情報の精度について

藤田スケールは、竜巻の強さを風速に基づいてF0からF5の6段階で分類する指標で、竜巻の規模を把握するために広く使われています。

このスケールを考案したのは気象学者の藤田哲也さんで、詳しくは「藤田哲也 (気象学者) – Wikipedia」をご覧ください。

出典:気象庁「気象業務はいま 2025」より

竜巻の発生条件とメカニズム:積乱雲や気流との関係

竜巻と聞くと、突然空から降ってくるようなイメージを持つかもしれません。でも実際には、ある特定の気象条件がそろったときにだけ発生します。

その背景には、発達した積乱雲(入道雲)や、地上と上空の風の違いが生み出す気流のねじれが深く関係しています。

ここでは、竜巻がどんな環境で起こるのか、その仕組みをわかりやすくお伝えします。

竜巻とつむじ風・突風の違いとは?見分け方と特徴をわかりやすく解説

竜巻は、直径数十メートルから数百メートルにおよぶ激しい渦巻き状の風が、空から地表へと伸びる現象です。

地面の砂やほこりを巻き上げながら、建物や車などを容赦なく巻き込み、大きな被害をもたらします。

一方で、「突風」や「塵旋風(じんせんぷう)」、「つむじ風」といった現象も似たように見えることがありますが、それぞれ異なるメカニズムや特徴を持っています。

突風とは?

突風とは、突然吹く強い風の総称です。竜巻やダウンバースト、ガストフロントなど、さまざまな気象現象を含む広い意味の言葉です。

一瞬のうちに吹き荒れることが多く、被害が出ることもありますが、「突風」という言葉自体は特定の発生条件を指しているわけではありません。

塵旋風とは?

塵旋風(じんせんぷう)は、晴れて風の弱い日に、地面が日射で強く熱せられることで発生する小さな渦巻きです。

砂ぼこりや落ち葉などを巻き上げながら、くるくると回転しながら移動しますが、規模はごく小さく、持続時間も短いのが特徴です。

被害が出ることはまれで、子どものころ、グラウンドや駐車場で見かけたことがあるという方も多いかもしれません。

つむじ風とは?

つむじ風は、塵旋風とほぼ同じ現象です。日本では一般的に「つむじ風」と呼ばれることが多く、特に気象学的に厳密な区別はされていません。

竜巻が発生するために必要な気象条件 スーパーセルやメソサイクロンとの関係は?

竜巻の多くは、発達した積乱雲の下で発生します。中でも特に強力な竜巻を生みやすいのが「スーパーセル」と呼ばれる構造の雲です。

スーパーセルとは、回転しながら発達する積乱雲の一種で、その中心には「メソサイクロン」と呼ばれる回転する上昇気流があります。

メソサイクロンが地表近くにまで影響を及ぼすと、渦が収束して竜巻が発生することがあります。

しかし、スーパーセルやメソサイクロンが存在しても、必ずしも竜巻が発生するわけではありません。

竜巻が発生するためには、気温差や風向きの違い、風の強さなど複数の条件が重なる必要があり、特に上空の寒気と地上の暖かく湿った空気がぶつかることで大気が不安定になり、発生しやすくなります。

発生条件は以下のとおりです。

- 上空の寒気と地上の暖気の対比

竜巻は、上空に冷たい空気があり、地上には暖かく湿った空気が存在するときに発生しやすくなります。

寒気と暖気がぶつかることで、大気が不安定になり、上昇気流が強まります。

この上昇気流が激しい渦巻き状の風を作り出し、竜巻の発生へと繋がります。 - 風の方向と強さ

竜巻が発生するためには、風の方向や強さに変化が必要です。

上空と地上で風が異なる方向で吹くと、空気がねじれ、回転する力が生じます。

この風の変化が竜巻を発生させる要因になります。 - 温暖前線や寒冷前線の接近

特に温暖前線や寒冷前線が接近すると、地上の暖かい空気と上空の冷たい空気がぶつかり、竜巻が発生しやすくなります。

このような前線が通過する際、大気が急激に不安定になり、竜巻の原因となる強い上昇気流が発生します。

竜巻が発生しやすい季節と地域とは?

竜巻は「アメリカで多い現象」と思われがちですが、日本でも毎年発生しており、私たちの暮らしとも無関係ではありません。

特に注意したいのは、「いつ、どこで起こりやすいか」という特徴です。これは、日ごろの備えや避難のタイミングを考えるうえで、とても重要な情報です。

ここでは、季節ごとの特徴や地域的な違いを見ていきます。

竜巻の発生が多い季節と地域的な特徴

日本で竜巻が特に多くなるのは、夏から秋にかけての時期です。これは、台風や秋雨前線などの影響で、大気が非常に不安定になりやすいからです。

特に8月から10月は、強い雨雲や積乱雲が発達しやすく、竜巻のリスクも高まります。

地域で見ると、太平洋側の沿岸部や沖縄・九州南部が多い傾向にあります。

これは、海から流れ込む湿った空気と、上空の冷たい空気がぶつかりやすいためです。また、北海道でも秋から初冬にかけて発生例が増えることがあります。

つまり、日本全国どこでも条件がそろえば竜巻は起こりうるということ。

だからこそ、日頃から天気予報を確認し、いざという時に備えた避難場所や避難方法を考えておくことが大切です。

日本の竜巻発生頻度と気象庁の統計データ

気象庁の統計によると、日本では年間で20件前後の竜巻が報告されています。

ただし、これはあくまで「確認されたもの」なので、実際にはもっと多くの小規模な竜巻が発生している可能性もあります。

一番多かった年には、40件以上の竜巻が報告されたこともあります。その多くが住宅地や農地を襲い、建物被害やけが人を出しています。

とはいえ、竜巻そのものが大きなニュースにならないこともあり、「こんなに多いとは思わなかった」と感じる人も多いようです。

気象庁では、過去に発生した竜巻や突風の事例を地図上にまとめた「竜巻等突風データベース」を公開しており、自分の住む地域での発生傾向を簡単に確認することができます。

過去を知ることで未来に備える――そんなふうに活用できる、非常に役立つ情報です。下のリンクからご覧ください。

▶ 竜巻等突風データベース(気象庁)突風事例一覧

竜巻の前兆と安全対策:命を守る行動とは

竜巻は突然やってくる災害ですが、実はその前にはいくつかの「サイン」があります。前兆に気づき、正しく行動すれば、自分や家族の命を守ることができます。

ここでは、空や風の変化から避難のポイントまで、役立つ情報をやさしく解説します。

竜巻発生の前兆:雲・風・音の変化に注意

竜巻には、いくつかの「合図」があります。よく知られている前兆としては、次のような現象が挙げられます。

- 空が急に暗くなる、緑がかった不気味な空の色になる

- 黒く低い雲が渦を巻くように動いている

- 急に冷たい風が吹き始める

- ゴーッという地鳴りのような音が聞こえる

- 大粒の雨や雹(ひょう)が突然降ってくる

ただし、前兆はいつも同じとは限らず、見逃してしまうことも多いのが現実です。だからこそ、気象情報の確認と早めの行動が大切です。

屋内・屋外での竜巻避難行動と備え

もし「竜巻注意情報」が発表されたり、不穏な空模様を感じたら、まずは自分の身の安全を最優先に行動しましょう。

屋外にいるときは、頑丈な建物に避難することが基本です。

プレハブ小屋や車の中は危険なので、なるべく避けてください。

車は竜巻の強風で移動したり、破損する恐れがあるため、安全ではありません。

近くに建物がないときは、低い場所に身を伏せて、頭を腕やバッグなどでしっかり守るのが効果的です。

屋内にいる場合は、窓や雨戸を閉め、家の中心にある、窓のない部屋に移動するのが理想です。

浴室やトイレ、クローゼットなどが安全な場所とされています。カーテンも閉めて、ガラスの飛散を防ぐ工夫もしておくと安心です。

また、日ごろから懐中電灯や携帯ラジオ、非常用持ち出し袋を備えておくと、いざというときに慌てずに行動できます。

竜巻は避けられない自然現象ですが、備えることでリスクをぐっと減らすことができます。

大切なのは、「あのとき、こうしておけばよかった」と後悔しないために、

避難場所の確認や、家族との連絡方法を今のうちに決めておくことです。

竜巻の観測と予測:日本の技術と今後の課題

竜巻は突然発生して短時間で消えることもあり、予測や観測が難しい現象です。

日本ではその精度を高めるための技術開発が進められており、「見えない竜巻」をとらえる観測・予測手法も進化しています。

ここでは、竜巻の観測や予測の仕組み、今後の課題についてわかりやすく解説します。

気象庁による竜巻観測システムと発表の仕組み

気象庁では、気象レーダーやスーパーコンピューターによる解析をもとにしたナウキャスト(短時間予報)を活用し、竜巻などの突風に対する警戒を呼びかけています。

特に注目されているのが「竜巻発生確度ナウキャスト」です。このシステムでは、積乱雲の動きをリアルタイムで解析し、竜巻が発生する可能性が高い場所を特定して情報を発表します。

竜巻発生確度ナウキャストは、気象レーダーが風の変化をとらえ、それをコンピュータが自動で解析することで、数キロメートル四方という細かい範囲において竜巻発生の可能性を判断し、注意喚起の情報として提供しています。

ただし、竜巻は非常に局地的かつ急激に発生するため、情報が発表されてから実際に発生するまでの時間は短く、あくまでも予測というよりは「警戒」を促す性質の情報であることを理解しておく必要があります。

詳細な情報は、気象庁の公式ページを確認するとよいでしょう。

竜巻予測の精度向上に向けた研究と将来展望

竜巻予測の精度をもっと高めるために、日本では大学や研究機関でのスーパーセルの解析や、高分解能モデルによるシミュレーションなど、さまざまな研究が進んでいます。

今後は、AIの力を借りて積乱雲の成長パターンを学習させることで、より早く・より正確に危険を察知できる仕組みが期待されています。

また、人工衛星やドローンなどの新しい観測手段も登場しつつあり、「空から見る気象」の精度も上がってきています。

予測精度の向上には時間とデータが必要なため、私たち自身が情報を受け取った後の行動を意識することが、今できる最も現実的で効果的な備えです。

未来の技術に期待しながらも、「今できること」を実践する姿勢が命を守ります。

気象庁機動観測班による竜巻被害調査と、現役時代に参加した淡路島での調査経験

竜巻はわずか数分で町の風景を一変させるほどの破壊力を持ちますが、その突発性ゆえ、発生の全貌を把握するのは簡単ではありません。

この「見えにくい災害」に立ち向かっているのが、気象庁の機動観測班です。

機動観測班は現地の地方気象台の職員で構成され、竜巻やダウンバーストなどの突風が発生した現場に迅速に向かい、被害の様子を詳細に記録します。

屋根瓦の損壊状況や倒木の傾き、被害の痕跡などをていねいに調査し、それが竜巻によるものなのか、他の突風現象なのかを分析します。

こうした地上調査を通じて、竜巻や突風のタイプ、進路、規模(FスケールやJEFスケール)が科学的に評価されます。

私も、過去に兵庫県の淡路島で発生した竜巻の現地調査に参加した経験があります。

ビニールハウスが骨組みごと吹き飛ばされ、付近の家屋の屋根瓦が損壊している現場の光景は、今でも強く印象に残っています。

被害の大きさだけでなく、竜巻がどのように進み、被害を拡大させたのかを読み解く作業は、竜巻という現象を“実感”する貴重な機会でした。

気象庁のこうした現地調査は、竜巻の実態解明や将来的な予測精度の向上にもつながる、非常に重要な取り組みです。

まとめ

わたしたちの暮らしは、一見穏やかに見えても、自然の力によって一瞬で変わってしまうことがあります。

竜巻はそのひとつ。だからこそ、「知っている」ことが「守る力」になるのです。

竜巻注意情報をきっかけに、大切な人や自分自身をどう守るかを、今一度考えてみてください。

情報を受け取るだけでなく、「そのあと、どう動くか」が命を左右します。

自然と向き合い、備えるという日々の積み重ねが、きっと未来を守る力になると信じています。