日本は火山活動が非常に活発な国です。全国に数多くの火山が点在し、その活動は私たちの身近な自然環境や文化に大きな影響を与えています。

火山は美しい景観や温泉などの恵みをもたらす一方で、噴火による大きなリスクも常に潜んでいます。

本記事では、火山の仕組みや観測体制、噴火警戒レベルの意味などをわかりやすく紹介します。さらに、最新の観測技術や、もしものときに役立つ警戒情報の活用法なども解説しています。

火山と上手に付き合うための基本知識と防災のヒントを、身につけてみませんか。

火山とは?基礎知識と日本の火山の特徴をわかりやすく解説

皆さんは、「火山」と聞いて、どんなイメージを持ちますか?

真っ赤な溶岩が流れ出すような噴火を思い浮かべる方も多いかもしれませんね。

でも、火山とは単なる噴火の象徴ではなく、地球内部のエネルギーが地表に現れる現象のひとつです。

火山の活動は、時として私たちの日常に大きな影響をもたらします。

ここでは、火山の基本的な定義や、日本に火山が多い理由などについて、やさしく解説していきます。

火山の定義と発生メカニズムを詳しく解説

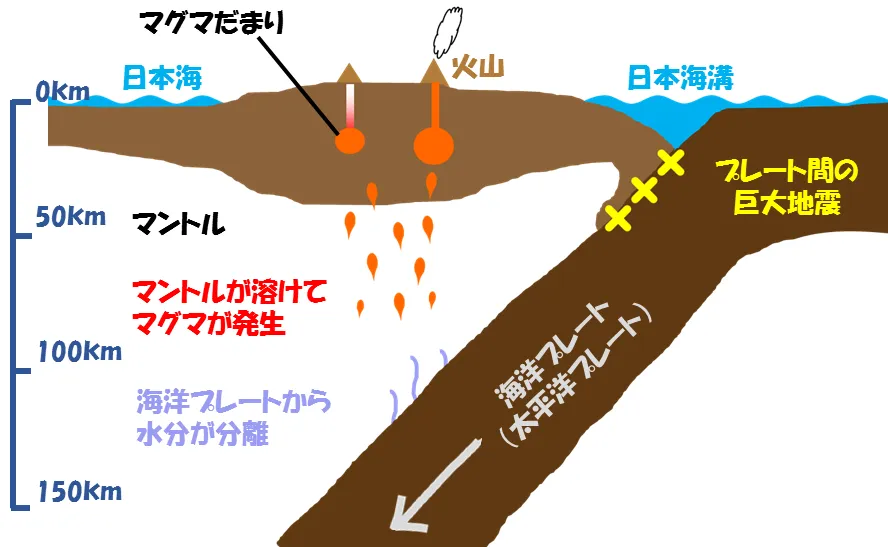

出典 : 気象庁 火山噴火の仕組み

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/2-4.html)

火山とは、地下にある溶けた岩石(マグマ)が地表に出てくる場所や、その周辺の山や噴出口のことを指します。

地球の内部は高温で、場所によっては岩石が溶けて液体状になることがあります。これがマグマです。

マグマは、地球のプレート(岩盤)の境界や隙間から地表へと上昇し、やがてガスとともに噴火という形で吹き出します。

噴き出したあとは、火山灰や溶岩が地表に積もり、山のような形が造られます。

こうしてできた「火山」には、噴火の大きさや回数、地質の違いによっていくつかの種類があります。

火山の種類とは、噴火のしかたや形の違いで分けられたもので、例えば、溶岩がゆっくり流れて山のように広がる成層火山(せいそうかざん)や、噴火で大量の火山灰が積もってできる盾状火山(たてじょうかざん)などがあります。

日本の火山の数と分布|なぜ日本に多いのか理由を紹介

日本には、過去1万年以内に噴火した、または現在も活動している活火山が111あります。

これは世界の火山の約7%を占め、火山の多い国のひとつです。

意外かもしれませんが、火山の数が最も多いのはアメリカ(活火山数は約178)で、次いで日本、3位がロシア(活火山数は約150)です。

国土の広い国が上位に入る中、面積の小さい日本が2位に入っているのは驚きです。

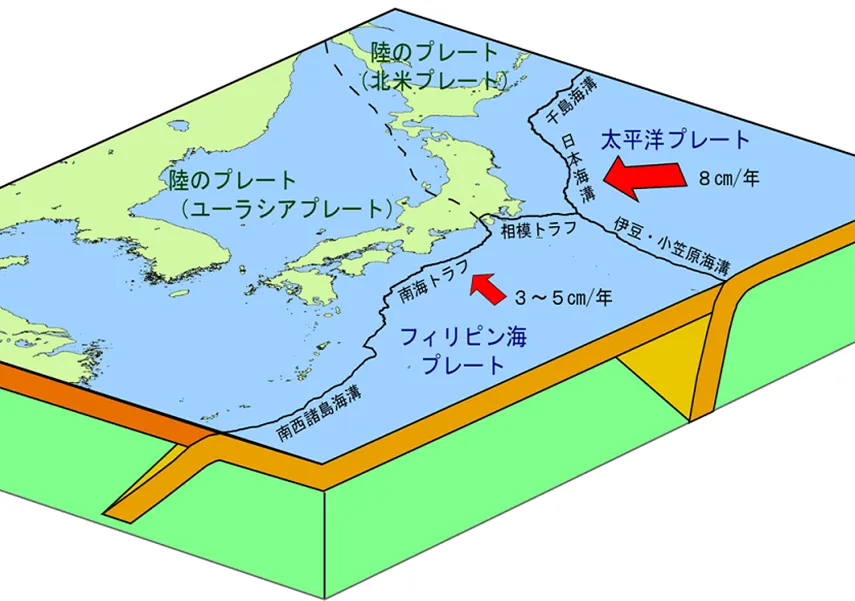

火山の多い理由のひとつは、日本列島が4つのプレートの境界に位置し、地殻変動が活発な地域にあるため。地下深くからマグマが供給されやすい環境が整っているからです。

出典 : 気象庁|南海トラフ地震のメカニズム

(https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/nteq/nteq.html)

下記のリンクから、日本の活火山の写真を見ることができます。

ぜひご覧ください。

▶日本の活火山の写真集(気象庁)

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/filing/kazanbosai/14_pictures.html

活火山と休火山の違い|活動度の評価方法と特徴

かつて火山は「活火山」「休火山」「死火山」に分類されていましたが、現在ではこの区分はあまり使われていません。

気象庁は「活火山」を「過去1万年以内に噴火した、または現在も噴気活動がある火山」と定義しており、現在活動しているか将来噴火する可能性がある火山を指します。

一方、休火山はしばらく噴火していないものの、将来的に活動を再開する可能性があると考えられてきましたが、明確な基準はなく、現在の火山学ではあまり使われていません。

火山の活動度は、噴煙の有無や地震活動、地殻変動、火山ガスの成分などの観測データから評価されます。

見た目が静かでも必ずしも安全とは言えないのが火山の特徴です。

常時観測火山とは?役割・定義・選定基準を詳しく紹介

出典:気象庁 気象庁の火山の仕事

(https://www.data.jma.go.jp/vois/data/filing/kazanbosai/13_jma_kazanworks.html)

日本には多くの火山がありますが、その中でも特に重点的に監視されている火山があるのをご存知ですか?

それが「常時観測火山」と呼ばれる火山です。

ここでは、常時観測火山の定義や、なぜ特別に監視されるのか、その選定の基準などについて、わかりやすく解説します。

出典:気象庁の火山の仕事

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/filing/kazanbosai/13_jma_kazanworks.html)

常時観測火山の定義と観測が必要な理由

常時観測火山とは、噴火の可能性が高く、防災上重要な火山として、気象庁などが24時間体制で観測を行っている火山のことです。

▶ 気象庁「火山監視カメラ画像」

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/obs/volcam/volcam.php

具体的には、次のような理由で「常時観測」が必要とされています。

- 火山活動が活発で、噴火のリスクが高い

- 周辺に人が住んでいて、影響が大きい

- 過去に大きな噴火を起こした実績がある

このような火山は、いつ噴火してもおかしくないため、常に変化を観測し、早期に異変を察知することが求められます。

噴火の前兆を見逃さないためには、リアルタイムの監視が欠かせません。

気象庁による常時観測火山の選定プロセスと評価方法

常時観測火山は、気象庁と関係機関が評価し、火山噴火予知連絡会で選定されています。

選定にあたっては、以下のような観点から評価が行われます。

- 噴火活動の頻度や規模

- 過去の噴火の被害と教訓

- 周辺住民の数や社会的影響

- 観測体制の整備状況

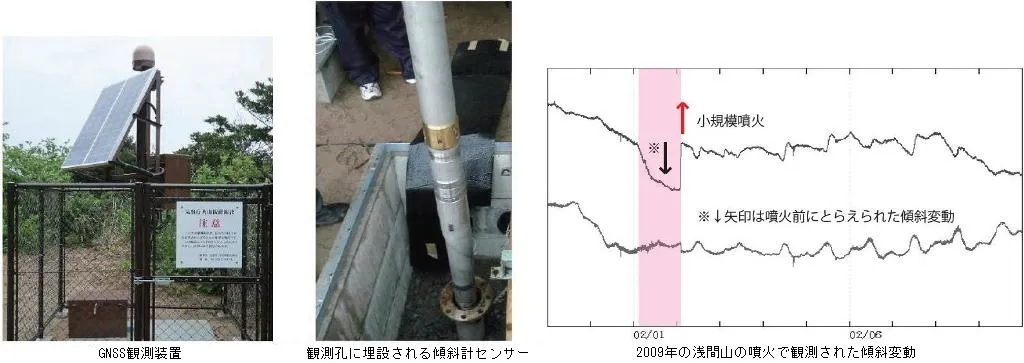

選ばれた火山には、地震計、傾斜計、監視カメラ、火山ガスの測定装置などが設置され、噴火の兆候を24時間体制で監視しています。

火山観測システムの仕組みと最新技術|観測方法を解説

火山の噴火を予測するためには、地中や地表で起きている「小さな変化」を見逃さないことが重要です。

ここでは、どんな機器が使われ、どのように火山を監視しているのか、その仕組みを紹介します。

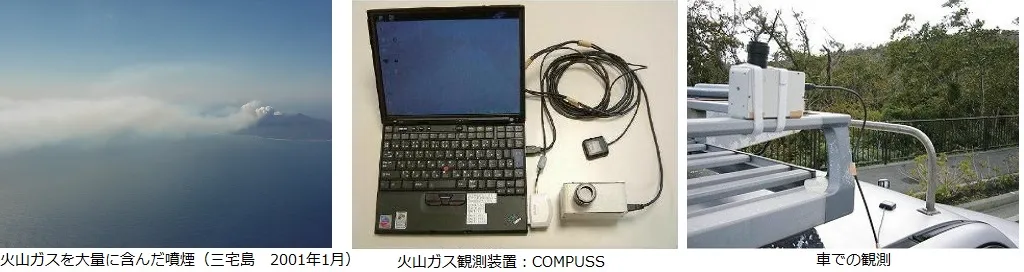

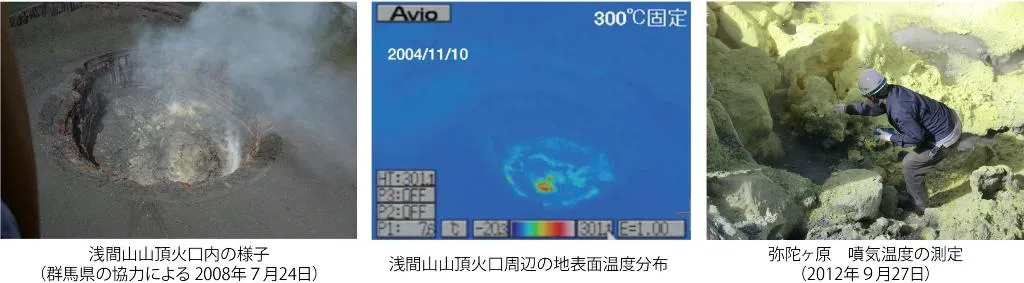

火山観測に使われる主な観測手法(カメラ・GPS・地殻変動・噴気観測など)

火山観測では、ひとつの手法だけではなく、複数の方法を組み合わせて総合的に監視しています。主な手法は以下の通りです。

| 手法 | 内容と目的 |

|---|---|

| 火山カメラ | 火口や山体の様子を24時間ライブ映像で確認 |

| GPS観測 | 火山の「膨張」「収縮」などの地殻変動を捉える |

| 傾斜計・伸縮計 | 火山体の傾きや広がりを高精度で測定 |

| 地震計 | 火山性地震の回数や震源の深さを観測 |

| 噴気観測 | 噴煙の量や成分(SO₂など)を測定し活動の兆候を確認 |

| 赤外線カメラ | 地熱や噴気の温度を遠隔で監視 |

たとえば、火山のふもとに設置したGPSで山がわずかに膨らんでいることが分かれば、「地下でマグマがたまってきている」と判断できます。

こうしたわずかな変化を見逃さないことが、早期警戒のカギになります。

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/volmonita/volmonita.html)

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/volmonita/volmonita.html)

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/volmonita/volmonita.html)

気象庁の火山観測ネットワークとリアルタイムデータの活用法

日本では、気象庁が全国の常時観測火山を対象に、約1,000台以上の観測機器を設置しています。

これらはすべて、24時間リアルタイムでデータが送信され、集中監視センターで分析されています。

観測データは次のような方法で活用されます。

- 地震の増加 → 火山性地震かどうか判定

- 地殻変動の兆候 → マグマの動きを推定

- 噴煙の高さ・色 → 噴火のタイプや規模の予測

- 噴気中のガス濃度 → マグマの上昇の兆候を把握

さらに、これらのデータは一部、火山防災協議会や地方自治体にも共有され、避難の判断や防災計画にも活用されています。

火山観測の研究事例とデータ活用の最新動向

観測データは、噴火の早期警戒だけでなく、火山研究や防災対策にも欠かせない重要な情報資源です。

以下のような形で広く活用されています。

| 活用分野 | 活用内容 |

|---|---|

| 噴火シミュレーション | 地形や観測データをもとに、溶岩流や火砕流の流下経路や到達範囲を予測します。 |

| 危険区域の設定 | 観測結果に基づき、火口周辺の立入規制や避難指示区域を科学的に決定します。 |

| 教育・防災啓発 | 火山リスクの可視化や、防災教育用の教材・訓練プログラムの開発に役立てられます。 |

| 未来の噴火予測技術の開発 | AIや機械学習を活用した噴火予測モデルの研究に観測データが活用されています。 |

火山のようすを日々見守り、長い時間をかけて研究を続けてきたことで、私たちは少しずつ火山と共に生きる知恵を身につけてきました。

でも、残念ながら噴火を100%正確に予知することは、今のところまだできません。

だからこそ、ふだんから観測体制をしっかり整えておくことが、とても大切です。

それが、突然の噴火による被害を少しでも小さくするための、最初の一歩なのです。

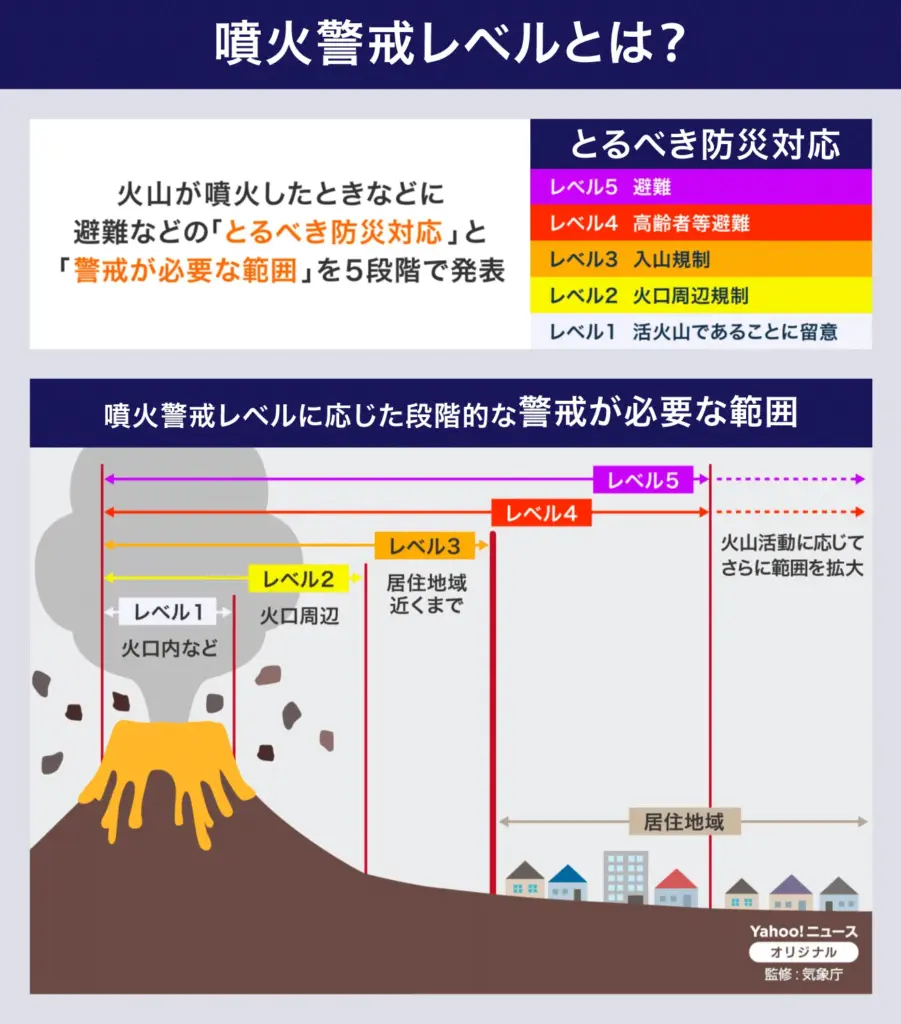

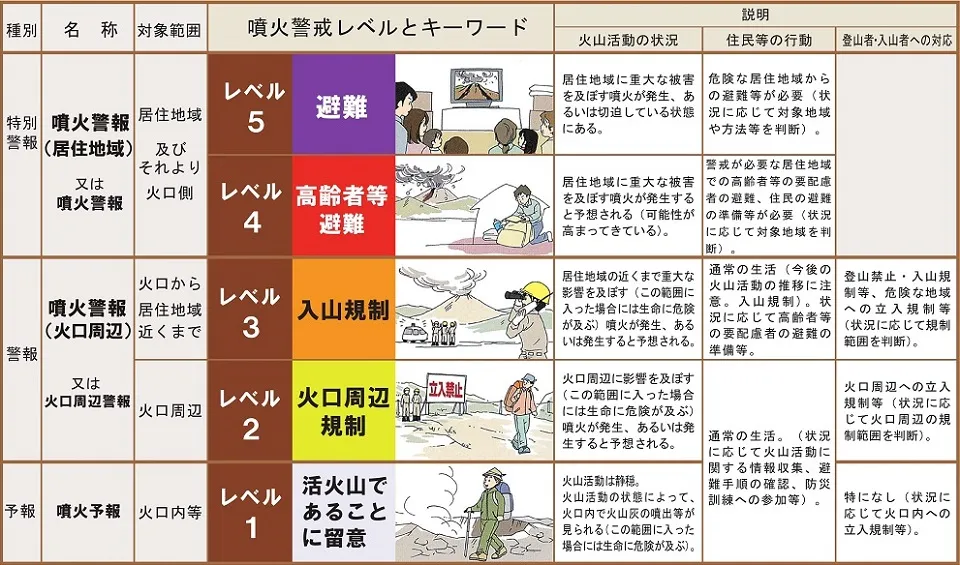

噴火リスク評価と噴火警戒レベルの役割とは?

火山の噴火は突然起こるように見えますが、観測データや過去の事例をもとに「リスク」を評価し、段階的に警戒情報を出す仕組みが整っています。

ここでは、噴火警戒レベルの意味や運用方法、避難の判断基準について分かりやすく解説していきます。

噴火警戒レベルの仕組みと各ランクの意味

気象庁は、火山ごとに噴火の危険性を示すために「噴火警戒レベル(1~5)」を運用しています。

この警戒レベルは、一般の人にも直感的に危険度が分かるように作られており、数字が大きいほど緊急度が高いのが特徴です。

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/level_toha/level_toha.html)

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kazan/level_toha/level_toha.html)

特にレベル3以上では、登山者や住民の行動に大きな制限が加わります。

レベル5が発表されると、すぐに避難が求められる非常に危険な状態です。

噴火リスク評価が避難判断に与える影響

噴火警戒レベルを決定するには、観測データに基づいた「リスク評価」が必要です。

以下のような複数の要素を総合的に判断し、レベルの引き上げや引き下げが行われます。

- 火山性地震の回数が急増したか?

- 噴煙の高さや量に異変はあるか?

- 火山ガスの成分が変化していないか?

- 火山体が膨張している兆候があるか?

- 熱画像で異常な加熱が見られるか?

こうした要素をすばやく評価し、「このまま放置すれば噴火するかもしれない」という可能性を早期に察知します。

また、避難判断は火山だけでなく、地形・人口・道路事情など地域ごとの特性も加味されます。

たとえば、同じ規模の火山活動でも、島しょ部と都市部では警戒レベルの発表タイミングが異なることがあります。

常時観測火山が果たす防災・減災の役割について

常時観測火山はどのように防災に貢献しているのでしょうか。

その大きな役割は、「兆候の早期発見」と「事前に住民に注意喚起できる体制」を常に維持することにあります。

実際の例:

- 2015年の口永良部島噴火では、事前にレベル5が発表され、島民の迅速な避難が行われました。

- 2000年の三宅島噴火では、観測データから前兆がつかめたため、全島避難が決定され、多くの命が守られました。

常時観測火山では、24時間体制で機器が稼働しており、何か異常があればすぐに警報へつなげられる体制が整っています。

このように、火山観測と警戒レベルの仕組みは、単なる情報ではなく、命を守る「行動のきっかけ」なのです。

火山に関するよくある疑問と最新Q&Aでスッキリ解決

火山についてニュースで耳にすることがあっても、実際に「自分の生活にどのくらい関係あるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

ここでは、火山に関するよくある疑問をQ&A形式で取り上げて、できるだけわかりやすくお答えします。

日々の暮らしに役立つ視点も含めて解説していきます。

常時観測火山はなぜ増減するの?その背景は?

A:常時観測火山の数は、火山活動の変化や社会的影響をふまえて定期的に見直されるため、増減することがあります。

具体的には以下のような要因で見直しが行われます。

- 活動が活発化し、リスクが高まった火山が追加される

- 長期間噴火がなく、観測体制を縮小してもよいと判断された火山が除外される

- 周辺の人口増加や観光客の増加により、防災上の重要度が高まった

つまり、常時観測火山は「一度決めたら変わらない」ものではなく、社会状況や自然の変化に応じて、観測体制や監視の仕組みは、変化に応じて柔軟に見直せる体制となっています。

火山噴火の予知はできる?今後の課題は?

A:火山噴火の「兆候をとらえる」ことは可能ですが、正確な時期や規模を100%予測するのはまだ難しいのが現状です。

噴火予知の課題には以下のようなものがあります。

- マグマの動きは地下深くで起こるため、直接見ることができない

- 同じ火山でも毎回異なる噴火パターンを示す

- 兆候があっても噴火せずに収束するケースがある

- 火山ごとに観測体制や研究の進度に差がある

とはいえ、観測機器の高性能化やAIによる解析の導入により、兆候の分析精度は年々向上しています。

今後はより多くのデータと地域ごとの知見の蓄積が鍵となります。

自分の住む地域に火山があったらどう備えるべき?

A:まず大切なのは、「自分の近くにどんな火山があるのか」「どのような災害が想定されるのか」を知ることです。

そのうえで、次のような備えをしておくことが勧められます。

- ハザードマップで避難経路と避難所を確認

- 噴火警戒レベルの仕組みを家族と共有

- 降灰対策(マスク、ゴーグル、ブルーシートなど)を準備

- ラジオやスマートフォンで最新情報を確認できる体制

特に注意したいのが、火山災害は「噴火」だけでなく、「降灰」「火山泥流(ラハール)」「火砕流」など多様な影響をもたらすこと。

都市部であっても、風向きや雨の影響で広範囲に被害が及ぶことがあります。

「自分の地域には火山がないから大丈夫」ではなく、火山列島・日本に住んでいる以上、誰もが少し意識しておくことが大切です。

まとめ|火山と共生するために今知っておきたいこと

日本に暮らす私たちは、火山の恵みとリスクの両方と共に生きています。

そのリスクから命を守るために重要なのが、「常時観測火山」と「噴火警戒レベル」の存在です。

火山活動を常に監視し、異変をいち早く察知する体制があることで、的確な避難や対応が可能になります。

火山は決して遠い存在ではなく、都市部にも影響を及ぼす可能性がある自然災害です。

日ごろから地域の火山や避難情報に目を向け、「備える意識」を持っておくことが大切です。

火山を知ることが、命を守る第一歩。

私たちができる防災は、そこから始まります。