皆さん、気象庁が発表する「警報」や「注意報」って、どのようなときに発表されるのか知っていますか?

近年、自然災害のリスクが高まる中、私たちの命を守るためには、「警報」や「注意報」の意味を正しく理解し、活用することがとても大切です。これらの情報は、災害の危険度や発生の可能性を知らせ、適切な行動をとるための重要な指針になります。

本記事では、特別警報を含む各種警報・注意報の特徴や発表基準について、できるだけ分かりやすく解説していきます。正確な情報を把握して、しっかりと災害に備えましょう。

記事の最後には、私の気象台勤務での体験として、警報発表事例の自治体担当者への聞き取り調査についてもご紹介しています。ぜひ最後までご覧いただければと思います。

⚠️ 【重要】最新の気象情報を確認してください

本記事は、気象庁が発表する情報の種類や基準を解説するものです。現在発生中の気象状況や避難情報については、必ず以下の気象庁公式サイトにて最新情報を確認してください。

▶ 気象庁:警報・注意報の発表状況(公式サイト)

「特別警報」とは?なぜ作られたのか、発表基準や行動のポイントを解説

みなさん、「特別警報」って聞いたことありますか? 普通の「警報」と何が違うの?と思う方もいるかもしれませんね。

特別警報は、「数十年に一度の現象によって重大な災害の危険が差し迫っているとき」に発表される、とても重要な警報です。

この警報が出たときは、命に関わる危険がすぐそこまで迫っている状況。避難したり、身を守るための行動をとったりすることが必要になります。

たとえば、大雨や暴風などで、地域に大きな被害が出る恐れがあると判断されたときに発表されます。

特別警報ができた理由

「特別警報」という制度が導入されたのは2013年のことです。それ以前は「警報」までしかなく、どれほど危険な状況でも「大雨警報」や「暴風警報」といった表現にとどまっていました。

そのため、「いつもの警報と同じだろう」と油断し、避難が遅れた人も少なくありませんでした。

そこで、「これは本当に危ない!」と伝えるために、特別な警報を作ることになりました。そのきっかけになったのが、2011年の「平成23年台風第12号」 や 2009年の「平成21年7月中国・九州北部豪雨」 などの大きな災害です。

こうした経験から「もっと分かりやすく危機感を伝える警報が必要だ!」と考えられ、「特別警報」が誕生しました。

例えば、2011年の平成23年台風第12号では紀伊半島を中心に大規模な土砂災害が発生し、多くの住民が避難の遅れで被害を受けました。

また、2009年の平成21年7月中国・九州北部豪雨では河川の氾濫により住宅浸水の被害が出ました。これらの事例は、警報だけでは危険度を十分に伝えきれないことを示しています。

特別警報が出たらどうする?

特別警報が発表された場合は、まず「自分の命を守る行動を最優先する」ことが鉄則です。自治体から避難指示が出ている場合は、直ちに避難することが推奨されています。

すでに外が危険な状況なら、家の2階以上で、崖や川から離れた部屋に移動するなど、少しでも安全な場所で身を守ることが重要であるという知見があります。

特別警報が発表されることは めったにありません。でも、いざというときに慌てないように、日頃から避難経路や非常用持ち出し袋を確認 しておくことが大切です。

日頃から確認しておくと安心なチェック項目の例:

- 家族や同居者と避難場所を確認している

- 避難経路を地図やハザードマップで確認済み

- 非常用持ち出し袋を準備済み(飲料水、食料、懐中電灯、常備薬、モバイルバッテリーなど)

- ペットや高齢者の避難方法を家族で共有している

- 防災情報を受け取る手段(スマホアプリ、ラジオ、防災メール)を確認している

「特別警報って何?」「どう対応すればいいの?」と気になった方は、これを機に 家族や友人と話し合ってみてくださいね!

注意報・警報・特別警報の違いを知っていますか?

天気予報を見ていると、「注意報」「警報」「特別警報」という言葉が出てきますよね。でも、それぞれの違いを正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。

発表レベル、危険度、取るべき行動は下記の表のようになります。

| 発表レベル | 危険度 | 取るべき行動 |

|---|---|---|

| 注意報 | 災害の可能性あり | 最新の天気情報を確認し、準備を始める |

| 警報 | 重大な危険が迫る | すぐに具体的な対策をとり、避難準備をする |

| 特別警報 | 命の危険がある | すぐに避難し、安全を確保する |

ちなみに英語では、「注意報」は “Advisory”、「警報」は “Warning”、「特別警報」は “Emergency Warning” と表現されます。

注意報とは? 早めの備えを呼びかけるサイン

注意報は 「このまま悪化すると災害につながる可能性がありますよ」 という段階で発表されるものです。

まだ重大な被害が出るレベルではないものの、状況次第では危険が高まるため、 「警戒を始めてください」 という意味を持ちます。

例えば「大雨注意報」が発表された場合、雨が強まり道路の冠水や川の増水の可能性があります。ただし、避難の必要はなく、「注意して行動する段階」です。

この時点では、最新の気象情報をこまめに確認し、非常用品や避難経路をチェック、外出時は天候の変化に注意しましょう。

「注意報=まだ安全」と思わずに、次の段階に備えて動くことが大切 です。

警報とは?災害発生のリスクが高まった状態

警報が発表されるのは、「このままだと大きな被害が出る恐れが高い!」 という状態です。災害発生の可能性がぐっと上がるため、具体的な対策をとるべき段階になります。

例えば、「暴風警報」が発表された場合、強風による飛来物や倒木の危険が高まっている可能性があります。

外に出るのは危険なので、不要不急の外出を避け、自宅で安全を確保することが推奨されています。

また、「大雨警報」や「洪水警報」が出た場合、浸水や河川の氾濫が起こる可能性があるため、次のような具体的な行動をとることが求められます。

◾ 高齢者等避難の準備をする

(貴重品や非常持ち出し袋をまとめる)

◾ 自治体の情報を確認する

(避難指示が出ていないかチェック)

◾ 安全な場所へ移動する

(低い土地にいる場合は早めに高い場所へ)

学校なども、一般的に次のような対応がとられます。

◾ 登校前に発表 → 休校や登校時間の変更

◾ 登校後に発表 → 授業打ち切りや早期下校、場合によっては学校待機

対応は自治体や学校によって異なるため、日頃から防災計画や連絡手段を確認しておきましょう。警報が出たら、「まだ大丈夫」と思わずに、速やかに対応をとることが重要 です。

特別警報とは?すぐに命を守る行動を!

特別警報は「数十年に一度レベルの現象によって、重大な災害の危険が差し迫っている」ときに発表されます。これは単なる「警戒」ではなく、命を守るために今すぐ避難などの行動をとる必要がある段階です。

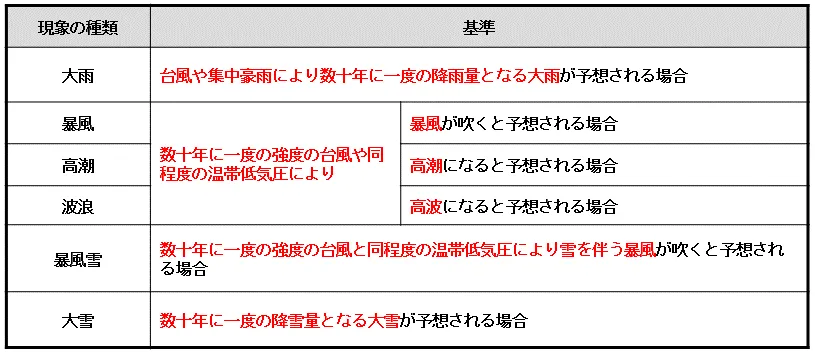

特別警報の発表基準は下記の表のとおりです。

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/kizyun-kishou.html)

「大雨特別警報」が発表された場合、これまでに経験したことのないような大雨により、土砂災害や河川の氾濫がほぼ確実に起こる危険な状況です。

過去の災害では「警報」だけでは危機感が十分に伝わらず、避難の遅れが多発しました。そこで、最大級の警戒と命を守る行動を強く呼びかけるため、2013年に特別警報が導入されました。

特別警報が出たら、すでに災害が発生しているか、まもなく発生する非常事態です。直ちに命を守るための最善の行動をとることが強く推奨されています。

◾ 高齢者等避難準備が出ていたら、ただちに避難

◾ 外が危険な場合は、家の2階以上・崖や川から離れた場所へ移動

◾ 防災ラジオやスマホで最新の情報を確認

「雨が少ないのに大雨警報?」その理由と気象庁の判断基準

「そんなに雨が降っていないのに、なぜ大雨注意報や警報が出るの?」と疑問に思ったことはありませんか?

実は、これは気象庁が 「これから危険な雨になる可能性がある」 と判断し、早めに発表しているケースが多いんです。

気象庁は、最新の気象データや予測モデルを使って、雨雲の動きや気圧配置、地形の影響などを細かく分析しています。

その結果、「まだ雨は少ないけれど、この先、急激に雨量が増える可能性が高い」と判断した場合、住民や防災機関が早めに対策できるように 事前に注意報や警報を発表することがあります。

特に、山沿いの地域や都市部では少しの雨でも災害につながることがあります。

例えば、すでに地盤が緩んでいる場所では少量の雨でも土砂災害が発生する可能性がある ため、雨が本格化する前に警戒を呼びかけることが重要です。

「まだ大したことないから大丈夫」と油断せず、注意報や警報が出たら、天気予報をこまめにチェックし、避難経路や非常用品を確認する など、早めの備えを心がけましょう。

リードタイムとは?警報発表から避難までの時間

天気予報で「注意報が発表されました」「大雨警報が出ました」と聞くことがありますが、その瞬間に災害が起こるわけではありません。

実は、警報が発表されてから災害の危険が高まるまでの時間、いわゆる「リードタイム」が存在します。この時間を活用して適切な準備や避難をすることが重要です。

リードタイムの目安と避難のタイミング

◾ 大雨や雷の注意報・警報

リードタイムは、発表から 2~3時間

◾ 強風・暴風などの警報

リードタイムは、発表から 3~6時間程度

◾ 特別警報(大雨・暴風・高潮など)

災害の危険が迫っており、

リードタイムはほぼない

◾ 突発的な天候の変化

(ゲリラ豪雨や急な竜巻など)

リードタイムが ない 場合もある

特別警報は「すでに極めて危険な状況」と判断されたときに発表されるため、状況に応じて安全な避難行動をとることが重要です。

避難指示が出ている場合には速やかに避難すること、また外出が危険な場合は屋内のより安全な場所へ移動することが推奨されています。

リードタイム中にやるべきこと

◾ 最新の天気情報をこまめに確認

(気象庁や自治体の発表をチェック)

◾ 避難ルートや避難場所の再確認

(自宅周辺のハザードマップを見ておく)

◾ 非常用品を準備

(懐中電灯・水・食料などをまとめる)

◾ 家族や近隣住民と連絡を取る

(いざというときの避難方法を話し合う)

◾ 危険な場所には近づかない

(増水した川や崖の近くは特に注意)

避難の段階的な行動例:

注意報発表 → 非常用品の確認、避難経路を再確認

警報発表 → 高齢者等避難準備開始、家族で連絡確認

特別警報発表 → 速やかに避難、危険な場合は安全な室内高所へ移動

リードタイムを意識して段階的に準備することで、慌てず冷静に行動できます。

「まだ大丈夫」と油断せず、「今のうちに準備しよう」という意識を持つことが大切です。

特別警報・警報・注意報 データベース 過去の発表履歴を確認しよう!

気象庁では、特別警報や警報・注意報について、今どんな情報が出ているのかだけでなく、これまでに出された履歴や回数なども調べられるデータベースを公開しています。

過去の大雨時に地域でどのような警報が発表されていたのかを確認する際に便利です。防災対策を検討する際の参考資料としてもご活用いただけます。

過去の履歴につきましては、下記のリンクよりご確認ください。

▶ 過去の特別警報・警報・注意報の発表履歴

(大雨など過去の災害情報を確認できます)

https://agora.ex.nii.ac.jp/cgi-bin/cps/warning_list.pl?kcode=33

私の気象台勤務での体験:警報発表と解除の評価に関する聞き取り調査

私が地方気象台に勤務していたころ、警報の発表後1週間をめどに「警報事例検討会」を気象台内で実施していました。

この検討会では、警報の発表や解除のタイミングや妥当性を振り返り、今後の改善に役立てることを目的としていました。

また、警報を発表した自治体を訪問し、市町村の防災担当者から意見を伺う「聞き取り調査」も行っていました。

この調査では、警報の発表・解除のタイミングが適切だったか、警報が防災活動に役立ったかなどの意見を集め、今後の運用改善につなげていました。

私自身の体験として、特別警報が出た直後に担当自治体から「警報のおかげで早めに避難できた家庭が多かった」という声を聞きました。

この経験から、警報の発表タイミングや情報伝達の工夫が住民の行動に直結することを実感しました。

防災担当者の話を聞く中で、「大雨が降る直前に警報が出されても、それからでは避難の準備が間に合わない」「警報の基準をもっと分かりやすくしてほしい」などの意見が出ることもありました。

その一方で、「警報のおかげで住民が早めに行動できた」という声もあり、発表のタイミングや警報の内容の伝え方の重要性を改めて実感しました。

気象庁では、こうした意見をもとに、警報の発表基準の見直しや情報の伝え方の改善を進めてきました。

今後も、より多くの人に正しく気象情報を活用してもらえるよう、継続的な取り組みが求められます。

まとめ

気象庁が発表する「特別警報」「警報」「注意報」は、それぞれ危険度に応じた重要な防災情報です。

特に「特別警報」は、命の危険が迫っていることを知らせる極めて重要な情報であり、発表されたら直ちに避難行動をとることが推奨されています。

また、警報や注意報が出るタイミングには「リードタイム」があり、発表されたらすぐに備えることが重要です。

普段から最新の気象情報を確認し、避難経路や非常用品の準備をしておくことで、いざというときに落ち着いて行動できます。

私たちの命を守るために、気象庁の情報を正しく理解し、適切な行動をとることが大切です。この機会に、ご家族や周囲の方とも防災について話し合ってみてくださいね。

📢 重ねてのお願い 気象状況は常に変化します。避難の判断や最新の状況把握には、必ず気象庁の最新発表をご活用ください。

■ 気象庁ホームページ ■ キキクル(危険度分布)