近年、日本各地で「線状降水帯」による大雨が相次ぎ、大きな被害をもたらすケースが増えています。

ニュースなどで頻繁に耳にするようになったのは、災害規模の大きさに加え、解析技術や観測体制の進歩によって「線状降水帯」という言葉で現象を把握・発表できるようになったからです。

この記事では、線状降水帯の発生メカニズムや特徴、なぜ最近注目されているのか、そして私たちの暮らしにどのような影響を与えるのかをわかりやすく解説します。

洪水や土砂災害などのリスクが高まる現象だからこそ、正しい知識と事前の備えが大切です。ぜひ最後までご覧ください。

線状降水帯はなぜ危険なのか?

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yohokaisetu/senjoukousuitai_ooame.html#toha)

線状降水帯とは、雷をともなう大きな雲(積乱雲)が次々と並んでできる帯状の雨のエリアのことです。

この現象が起こると、長さ50~300キロメートル、幅20~50キロメートルといった非常に広い範囲で雨が降り続けます。

特に注意すべきなのは、同じ場所に「長時間の激しい雨」が降り続く点です。

そのため、川があふれたり、土砂災害が発生したりする危険性が高まり、大きな被害につながることがあります。

このような自然災害を防ぐためには、早めの避難や最新の気象情報のチェックがとても大切です。

線状降水帯にはどんなタイプがあるの?特徴と違いをやさしく解説

「線状降水帯」と聞くと、どこかで聞いたことはあるけれど、どんな種類があって、どんな違いがあるのかは意外と知られていません。

実は、線状降水帯にはいくつかのタイプがあり、それぞれに発生の仕方や降り方の特徴があります。

ここでは、代表的な4つのタイプをわかりやすく紹介します。

バックビルディング型(後ろに積み重なるタイプ)

このタイプは、すでに降水が起きている場所のさらに後方に、新たな雨雲(積乱雲)が次々と生まれて重なっていくのが特徴です。

まるでベルトコンベアのように、雨が同じ場所に運ばれ続けるため、同じ地域で長時間にわたって強い雨が降り続けることがあります。

主に、海から流れ込む湿った空気が関係していて、日本でもたびたび見られるタイプです。

土砂災害や浸水のリスクが高まるため、早めの対策が重要です。

バックアンドサイドビルディング型(後ろと横から広がるタイプ)

こちらは、後方だけでなく、横方向にも雨雲が広がっていくタイプです。

一つの積乱雲が発達すると、すぐそばにも次の積乱雲が現れ、帯のように広がっていくイメージです。

結果的に、広い範囲で長時間にわたる降水が続くため、都市部でも被害が大きくなりやすいのがこのタイプ。局地的な大雨や雷にも注意が必要です。

スコールライン型(熱帯でよく見られる激しいタイプ)

スコールライン型は、熱帯地域でよく見られる激しい降水のスタイルです。

発達した積乱雲がまるで壁のように横一列に並び、強い風とともに突然の大雨をもたらします。

このタイプは、気温や湿度が高いときに発生しやすく、天気の急変や突風、落雷にも注意が必要です。

日本でも夏場に類似の現象が見られることがあります。

破線型(切れぎれに降る不規則なタイプ)

破線型は、線状降水帯が途切れ途切れに現れるタイプです。

雨雲が不連続に並び、まばらに強い降水をもたらします。

一見、降ったり止んだりしているように見えますが、その一つひとつが激しい雨を短時間で降らせることが多いのが特徴です。

このタイプは見落とされがちですが、雷や突風、短時間の集中豪雨を引き起こすことがあるため、気象レーダーのチェックを怠らないことが大切です。

バックビルディング型の線状降水帯とは?発生メカニズムをやさしく解説

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yohokaisetu/senjoukousuitai_ooame.html#toha)

大雨をもたらす「線状降水帯」の中でも、特に注意が必要なのがバックビルディング型です。

このタイプの雨は、同じ場所に長く降り続くのが特徴で、土砂災害や浸水の危険が高まります。では、なぜそんなに降り続くのでしょうか?

その仕組みを、かんたんにご紹介します。

湿った空気が大量に供給される

まずはじめに欠かせないのが、湿った空気の存在です。

これは主に海や地面からの蒸発によって大気中に供給されます。

ただし、湿った空気があるだけでは雨にはなりません。

この空気が、山などの地形の影響や、寒気と暖気がぶつかる前線のはたらきによって持ち上げられると、空気は上空で冷やされ、水蒸気が凝結して雲ができはじめます。

積乱雲がどんどん育つ

空気が上昇し始めると、積乱雲(入道雲)が急速に発達します。

このとき、雲の中では上昇気流と下降気流が繰り返され、エネルギーがどんどん蓄積されていきます。

そして、発達した積乱雲が強い雨や雷を伴って降水を始めるのです。

ここがバックビルディング型の特徴でもあります。

積乱雲が発達した直後、その後ろにまた新しい積乱雲が次々に生まれることで、まるで雲が後ろから追いかけてくるように雨雲が重なっていきます。

雲が線状に並び、雨の帯ができる

こうしてできた積乱雲が帯のように列を成して並ぶと、線状降水帯が完成します。

この整列は、上空の風の流れや地上の気圧配置によってコントロールされていて、特定の方向に雲が並びやすい状況が続くと、雨も同じ場所で続くことになるのです。

さらに、もしこれらの積乱雲があまり移動せずに一定の位置に停滞すると、降水がその場から動かず、被害のリスクが一気に高まります。

湿った空気が流れ込み続けて、雨も止まらない

バックビルディング型では、積乱雲の後方から絶え間なく湿った空気が流れ込む状態が続きます。

このため、雨が一度始まると次の雲、また次の雲…と無限ループのように降雨が持続するのです。

こうした状況では、わずか数時間で月間降水量に匹敵するような大雨が降ることもあり、土砂災害や川の増水、冠水といった深刻な被害につながるおそれがあります。

線状降水帯を事前に知らせる気象庁の予測とは?早めの避難行動につなげよう

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kishojoho_senjoukousuitai.html)

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kishojoho_senjoukousuitai.html)

「線状降水帯」によって、同じ地域に長時間にわたり激しい雨が降り続き、土砂災害や浸水といった深刻な被害をもたらします。

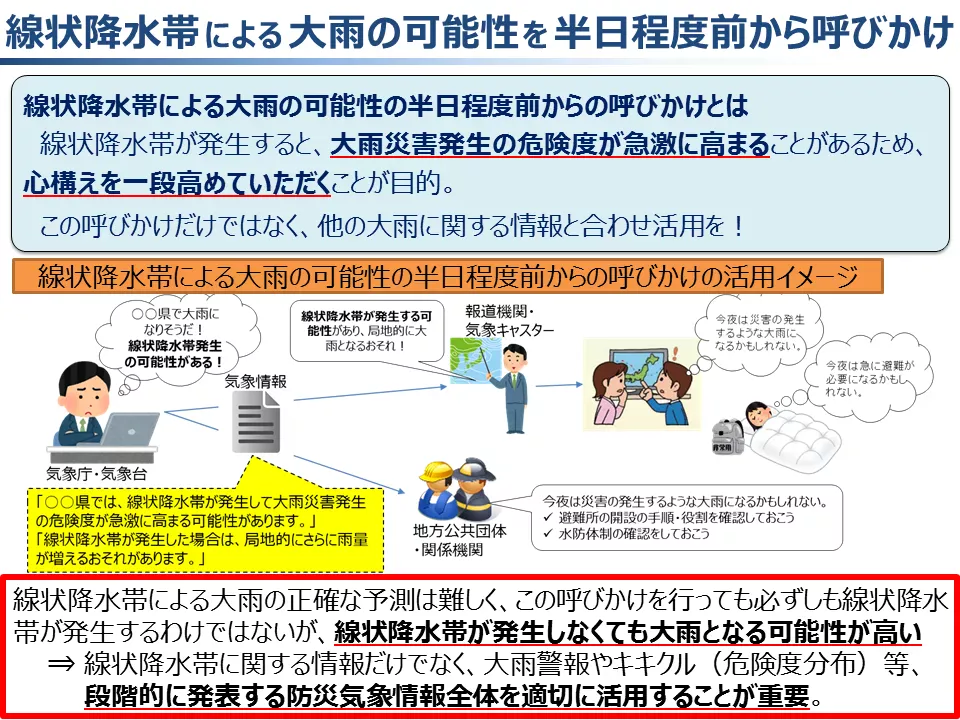

こうしたリスクに早く備えられるよう、気象庁は2022年6月から「線状降水帯予測」を運用しています。

この予測は、線状降水帯が発生する可能性が高まったときに、おおよそ半日前に「線状降水帯のおそれあり」と呼びかけるものです。

事前に知らせることで、私たちが早めに避難や安全確認の行動を取れるようにするのが目的です。

予測の対象となるのは、「地方予報区」と呼ばれる全国11の地域ブロックです。

この単位ごとに、6~12時間前を目安に予測情報が発表されます。

さらに重要なのが、この情報が出る時点で「警戒レベル4相当以上の状況」であること。

つまり、ただの注意喚起ではなく、「避難の準備」または「避難を始めるべき段階」にあるという意味なのです。

日頃からハザードマップを確認しておき、線状降水帯の予測が発表されたら、迷わず行動に移せるよう備えておくことがとても大切です。

線状降水帯がもたらす影響とは?知っておきたい5つのリスク

線状降水帯が発生すると、私たちの暮らしや社会にさまざまな影響が出てきます。

ここでは、特に注意すべき5つのリスクを順番にご紹介します。

1. 洪水による被害

長時間の激しい雨が降り続くことで、河川の水位が急上昇し、氾濫を引き起こすことがあります。

都市部では道路や地下街が冠水し、農地では作物が水没するなど、生活や経済に深刻なダメージをもたらす可能性があります。

2. 土砂災害のリスク

山間部や傾斜地では、雨が続くと地盤がゆるみ、土砂崩れや地滑りが起こりやすくなります。

特に住宅が斜面近くにある地域では、夜間の災害や逃げ遅れに注意が必要です。

3. 交通機関への影響

冠水や土砂の流出により道路が通れなくなったり、鉄道の運行が停止したり、空の便が欠航になることがあります。

通勤や通学、物流にも影響が出るため、事前に交通情報を確認することが大切です。

4. ライフラインの障害

豪雨の影響で電柱が倒れたり、通信設備が損傷したりすると、停電や通信障害が発生します。

スマホが使えない、情報が届かないといった状況が起きると、避難にも支障が出るおそれがあります。

5. 環境への悪影響

洪水によって生活排水や化学物質が川に流れ込むと、水質が悪化し、生き物の生態系に影響を及ぼします。

また、長雨で日照不足が続くと、農作物の生育や動植物の活動にも支障が出てしまいます。

このように、線状降水帯による影響は非常に広範囲で深刻です。

自分の住む地域でどんなリスクがあるかを日頃から把握し、早めに備えることが命を守る行動につながります。

線状降水帯による大雨の可能性が示されたときに、私たちが取るべき行動は?

線状降水帯の発生が予想されると、短時間に非常に激しい雨が降り続くおそれがあります。

被害を最小限にするためには、事前の備えと冷静な対応が何よりも大切です。

ここでは、具体的にどのような行動を取ればよいか、順を追ってご紹介します。

1. ハザードマップで自宅周辺のリスクを確認しましょう

まずは、気象庁のウェブサイトや自治体が提供するハザードマップを使って、自宅や通勤経路、学校周辺が洪水や土砂災害の危険区域に含まれていないかをチェックしましょう。リスクを事前に把握しておくことが、命を守る第一歩です。

2. 最新の気象情報や避難情報を常に確認しましょう

テレビやラジオ、気象アプリ、防災気象情報サイトなどを活用して、気象庁や自治体からの情報をこまめに確認してください。状況は急変することがあるため、特に「線状降水帯の発生情報」や「警戒レベル」に注目を。

3. 非常用持ち出し袋の準備はお早めに

懐中電灯、飲み水、食料、薬、スマートフォンの予備バッテリーなど、最低限の生活用品をまとめておくと安心です。必要な物をリスト化して、すぐに持ち出せる場所に保管しておきましょう。

4. あらかじめ避難場所とルートを確認しておきましょう

家族で避難場所や避難ルートを話し合い、「どのタイミングで」「どこに避難するか」を事前に決めておくと安心です。特に夜間や高齢者がいる家庭では、早めの行動が鍵になります。

5. 避難情報が出たらすぐに行動を

「警戒レベル4=避難指示」が出たら、ためらわずに避難を開始しましょう。迷っているうちに状況が悪化することもあります。避難は「早すぎるくらいでちょうどいい」と考えてください。

6. 避難が難しい場合は、自宅内の安全な場所へ

外に出るのが危険な場合は、なるべく2階以上の、土砂災害の影響が少ない部屋に移動しましょう。家の中でも安全な場所をあらかじめ決めておくと安心です。

7. 車を運転中に大雨に見舞われたら、無理をせず減速を

道路が冠水していると、思っている以上に車が動かなくなります。視界が悪くなったときはハザードランプを点けて減速し、安全な場所に停車して状況を確認しましょう

まとめ

線状降水帯は、同じ場所に長時間激しい雨を降らせ、洪水や土砂災害を引き起こすおそれのある現象です。

気象庁が予測情報を発表したときは、早めの避難行動と安全確認が何より大切です。

ハザードマップの確認や非常用持ち出しリュックの準備など、日ごろから備えておきましょう。

また、大雨が予想されるときは、最新の気象情報をこまめにチェックし、落ち着いて行動してください。