春が訪れると、空がかすみ、車のボディや洗濯物に黄色い粉が付着しているのを見かけることが増えますね。これはまさに黄砂の季節がやってきている証拠です。

ところで、この黄砂は日本にいつ頃から飛来し、どの時期にその量が最も多くなるのでしょうか?

日本における黄砂の歴史は非常に古く、少なくとも約7万年前にはすでに飛来していたと考えられています。

文字として記録に残る最古の例は、韓国で1800年以上前、新羅時代のアダラ王(西暦174年)のころに観測された黄砂です。

当時は天の神の怒りによって、雨や雪ではなく土が降ってきたと信じられていたそうです。

本記事では、歴史や過去の観測データを踏まえ、黄砂の飛来時期や特徴をわかりやすく分析します。

加えて、観測技術の進歩により可能になった黄砂の飛来予測や、黄砂とPM2.5の関係、私たちの健康への影響、さらに日常生活でできる具体的な対策まで幅広く紹介します。

黄砂の動きが気になる方は、ぜひ読み進めて、正しい知識と対策を身につけてください。

黄砂の最新情報をチェックするには?

「黄砂が気になる」「いつ飛んでくるのか知りたい」という方は、まず最新の観測データをチェックしてみましょう。

次のサイトでリアルタイムの情報が確認できます。

✅ 気象庁黄砂情報のページ

https://www.data.jma.go.jp/env/kosa/fcst/fcst-s_jp.html

✅ 黄砂情報提供ホームページ(環境省/気象庁共同運用)

https://www.data.jma.go.jp/env/kosateikyou/kosa.html

✅ そらまめくん 環境省大気汚染物質広域監視システム

https://soramame.env.go.jp/

リンク先の日本地図で見たい地域をクリックし、画面左下の「浮遊粒子状物質(SPM)」の項目を選んでご覧ください。

黄砂とは?発生メカニズムと特徴を解説

黄砂はどのように発生し、どんな特徴を持っているのでしょうか?

その成分や粒子の性質を詳しく解説し、日本まで届く仕組みを探ります。黄砂について正しく知ることで、より効果的な対策につなげましょう。

黄砂の概要:成分や粒子の形状は?

黄砂とは、中国大陸の砂漠や乾燥地帯で発生した微細な砂塵が風によって運ばれ、日本を含む東アジアの広範囲に降り注ぐ現象です。

黄砂の粒子は直径2.5~10μm程度のものが多く、一般的にPM2.5よりやや大きめです。

成分としては、二酸化ケイ素(SiO₂)を主成分とする鉱物粒子に加え、カルシウム(Ca)、鉄(Fe)、アルミニウム(Al)などの成分が含まれます。

これらの成分が大気中の水分や化学物質と反応することで、さまざまな形状に変化し、時には健康や環境へ影響を及ぼすこともあります。

黄砂の粒子の形状と特徴

黄砂の粒子は、一般的に不規則な形状をしており、表面がザラザラしています。これは、砂漠の岩石が風化し、長い年月をかけて削られた結果です。

さらに、粒子の形状や成分は発生地ごとに異なり、例えばゴビ砂漠由来の黄砂は粒子が細かく、タクラマカン砂漠由来の黄砂は比較的大きめの傾向があります。

また、大気中で浮遊する時間が長いほど、硫酸塩や窒素酸化物と結びつき、より複雑な化学変化を起こすことが知られています。

このため、日本に到達する頃には、より多様な成分を含んだ状態になっている可能性があります。

黄砂が発生する原因と飛散地域の特徴

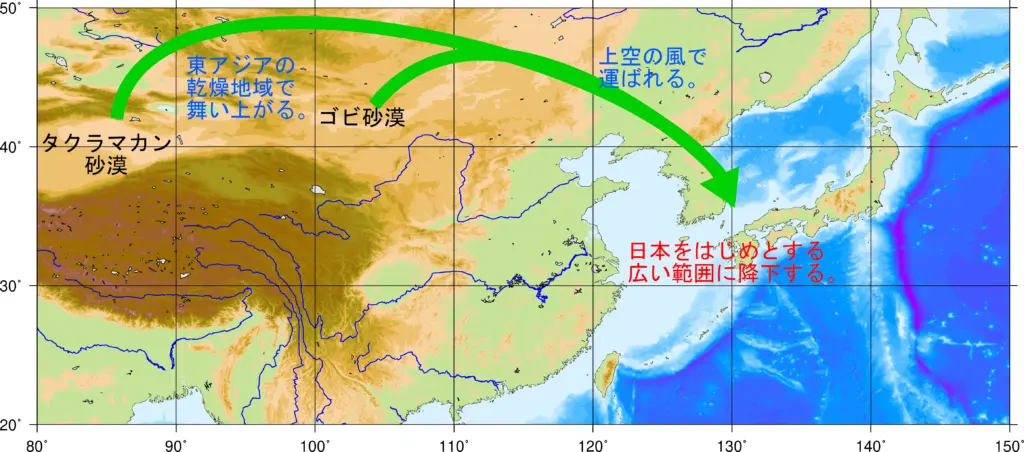

出典:気象庁 黄砂に関する基礎知識

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/env/kosahp/4-4kosa.html)

黄砂はどのように発生し、どこから飛んでくるのでしょうか。発生メカニズムや発生源となる地域を知ることで、生活への影響もより深く理解できます。

ここでは、黄砂が発生する原因と、主な発生地域の特徴についてわかりやすく解説します。

黄砂の発生メカニズム

黄砂の発生には、主に以下のような要因が関係しています。

- 乾燥した地表:砂漠や乾燥地帯では、植生が少なく、土壌がむき出しの状態になっているため、風によって容易に舞い上がります。

- 強い風:低気圧や高気圧の影響で強風が発生すると、細かい砂塵が空中に舞い上がり、遠くまで運ばれます。

- 大気の不安定さ:対流が活発になると、砂塵が上空高くまで持ち上げられ、偏西風に乗って長距離を移動します。

主な発生地域と特徴

黄砂の発生源として知られているのは、主に以下の地域です。

- ゴビ砂漠(中国・モンゴル):黄砂の代表的な発生地。比較的粒子が細かく、大気中を長時間漂いやすい。

- タクラマカン砂漠(中国):粒子がやや大きく、日本に到達する際には沈降しやすい。

- 黄土高原(中国):黄土(ローム層)を含む土壌から発生するため、栄養分を含んだ黄砂が飛来することも。

日本に飛来する黄砂の多くは、ゴビ砂漠やタクラマカン砂漠で発生したものが偏西風に乗り、数日かけて運ばれるケースが一般的です。

「黄砂は増えている?」過去データから見る発生傾向とピーク時期

近年の観測データを分析すると、黄砂の発生にはある傾向が見えてきました。

ここでは、「発生しやすい時期は?」「黄砂は本当に増えているのか?」気になるポイントを解説します。

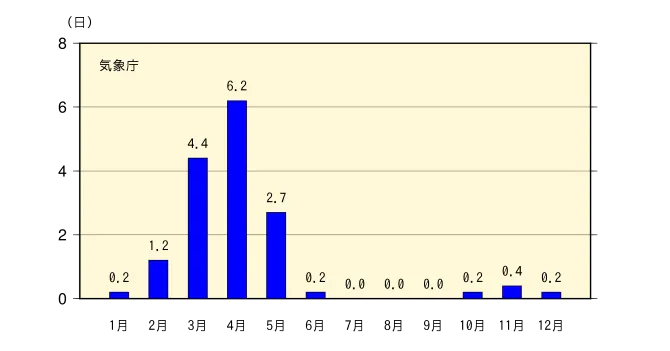

黄砂のピークはいつ?発生しやすい時期とその理由

出典:気象庁 黄砂観測日数平年値

(https://www.data.jma.go.jp/env/kosahp/kosa_shindan.html)

過去数十年のデータを比較すると、黄砂は3月から5月にかけて最も多く観測されています。その主な理由は、以下のような気象条件が重なるためです。

- 砂漠地帯の気温上昇と乾燥により、地表の砂塵が飛びやすくなる

- 春の強い偏西風が、舞い上がった砂を日本まで運ぶ

春は特に黄砂の影響を受けやすい時期です。最新の黄砂情報をチェックしながら、適切な対策を取りましょう。

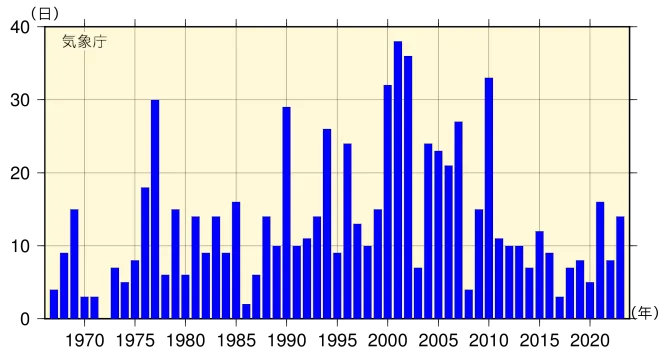

年ごとに変動があるが、全体的には増加傾向

出典:気象庁 黄砂観測日数の経年変化

(https://www.data.jma.go.jp/env/kosahp/kosa_shindan.html)

環境省の観測データによると、黄砂の飛来頻度は1990年代以降、増加傾向にあるとされています。その主な要因として、以下のような環境変化が挙げられます。

- 中国内陸部の砂漠化の進行(森林伐採・過放牧などによる土壌の劣化)

- 気候変動による異常気象の影響(降雨パターンの変化、強風の増加)

年間の黄砂飛来回数と記録的な事例

特に影響が大きかった年の黄砂について、振り返ってみましょう。

- 2002年

観測日数が全国的に過去最多。東京では19日間観測され、視界不良や交通機関の運行に影響しました。 - 2010年

日本各地で視界不良が深刻化。交通事故や航空機の欠航が相次ぎ、農作物への影響も指摘され、社会問題として注目されました。 - 2021年

約10年ぶりに大規模な黄砂が発生。PM2.5との複合的な影響で、呼吸器疾患の悪化やアレルギー症状の増加が報告されました。 - 2023年

黄砂が全国で観測された日は合計14日で、観測地点ごとの延べ日数は40日でした。視界不良による交通障害や、日常生活への影響も見られました。

このように、黄砂の飛来状況は年によって大きく変わります。最新の観測データをこまめにチェックして、早めの対策を心がけたいですね。

過去の観測データから見た飛来パターン

過去のデータを分析すると、

- 1990年代以前:飛来は春に集中し、大規模な影響は少なかった。

- 2000年代以降:飛来日数が増加し、春以外の時期にも観測されることが増えた。

- 近年:特に偏西風の影響を受けやすい西日本で飛来量が多く、PM2.5との複合的な影響が問題視されている。

今後も観測技術の向上により、より正確な飛来予測が可能になると期待されています。

黄砂の観測方法と最新技術|衛星・ライダー・地上観測の仕組み

黄砂の飛来を正確に把握するために、気象衛星やライダー(レーザー光を使った光学機器)、地上観測が活用されています。

衛星観測では広範囲の黄砂飛散を監視し、ライダー観測では黄砂の高さや量を測定。

これらを地上観測と組み合わせることで、黄砂の動きやPM2.5との関係も明らかになっています。

ここでは、各観測方法とそれらが示す飛来パターンの変化について詳しく説明します。

気象衛星と地上観測で飛来状況を把握

🟩 衛星観測

- 気象衛星「ひまわり」による黄砂の大規模飛散の監視

- NASAの人工衛星に搭載されたMODIS(中分解能撮像分光放射計)による黄砂の全球観測

- 人工衛星「GOSAT」が黄砂に含まれるエアロゾル成分を分析

(GOSATは温室効果ガスを宇宙から観測する人工衛星ですが、観測データから空気中の粒子(エアロゾル)の分布や量も把握できます)

🟩 地上観測

- 気象庁の各地方気象台では、目視によって黄砂を観測しています。

- 環境省の観測所では、ライダーなどの光学機器によって黄砂を観測しています。

(ライダー(LIDAR)は、レーザー光を使って大気中のちりやほこりの量を調べる装置です) - 「そらまめくん」は環境省が運営するシステムで、PM2.5など微小粒子をリアルタイムで観測し、黄砂の影響分析にも活用されています。

観測データでわかる飛来パターンの変化

過去のライダーや衛星観測データをもとに分析した結果、黄砂の飛来パターンには以下のような変化が見受けられます。

🟩 飛来回数の増加

近年、黄砂の飛来回数が増加傾向にあり、特に3月~5月の頻度が高まっている。

🟩 飛来高度の変化

過去のデータでは、黄砂は上空約3,000m以上の高度を漂うことが多かったが、最近では地表近く(1,000m以下)にも滞留しやすくなっている。

🟩 PM2.5との相互影響

近年の観測では、黄砂とPM2.5が同時に増加するケースが増えており、都市部の大気汚染と相互に影響を及ぼしている可能性が示唆されている。

黄砂の影響と対策:PM2.5や健康被害を最小限に

黄砂の飛来は、PM2.5との相互作用により健康や環境にさまざまな影響を及ぼします。

ここでは、呼吸器や肌への影響、農作物や交通へのリスクを解説し、家庭や職場で実践できる効果的な対策を紹介します。

黄砂とPM2.5の関係:健康リスクとの関連性

黄砂とPM2.5は、どちらも大気中に浮遊する微粒子ですが、それぞれの成分や影響には違いがあります。

PM2.5は工場の排煙や車の排ガスから発生する人工的な微粒子であり、硫酸塩や窒素酸化物などの有害物質を多く含みます。

一方、黄砂は主に自然由来の鉱物粒子であるものの、大気中の汚染物質と結びつくことで、PM2.5と同様の健康リスクをもたらすことがあります。

特に、黄砂とPM2.5が同時に増加する時期には、呼吸器系の疾患(喘息や気管支炎)やアレルギー症状が悪化しやすいため、注意が必要です。

人体や環境に与える影響とは?

黄砂が人体に及ぼす影響には、次のようなものがあります。

- 呼吸器への影響:鼻や喉の痛み、咳、喘息の悪化

- 目や肌への影響:目のかゆみや充血、肌荒れ

- 循環器系への影響:心筋梗塞や脳卒中のリスク増加(長期的な影響)

また、黄砂は環境にも影響を与えます。

- 農作物への被害:葉に付着し光合成を阻害する

- 交通への影響:視界不良による事故リスクの増加

- 建物や車の汚れ:黄砂が堆積し、清掃の手間が増加

家庭や職場でできる黄砂対策と予防策

黄砂の影響を最小限に抑えるためには、以下の対策が有効です。

- 外出時の対策

- マスクやメガネを着用し、直接吸い込まないようにする

- 帰宅時には衣服や髪についた黄砂を払い落とす

- 室内の対策

- 窓やドアを閉め、室内への侵入を防ぐ

- 空気清浄機を活用し、微粒子を除去する

- 車の管理

- 黄砂が多い日は洗車を控え、ボディの保護剤を使用する

- フィルターの清掃をこまめに行う

黄砂の被害を防ぐために知っておきたいこと

- 最新の黄砂予報をチェックする:気象庁や環境省の予報を活用し、飛来状況を確認する

- 持病がある人は特に注意する:呼吸器疾患やアレルギーを持つ人は、予防策を徹底する

- 適切な洗濯・掃除を心がける:黄砂が付着しやすい衣類や家具は、こまめに手入れする

日々の生活の中で意識的に対策を取り入れることで、黄砂による健康被害や環境への影響を軽減できます。

まとめ

春になると、黄砂が日本を覆い、空がかすんだり、洗濯物に黄色い粉がついたりすることがあります。

黄砂の飛来時期は、3月から5月がピーク。その原因は、モンゴルや中国北部の砂漠地帯(ゴビ砂漠やタクラマカン砂漠など)の乾燥した地表と強い風、そして春の偏西風が重なるからです。

黄砂は自然の鉱物粒子ですが、PM2.5と結びつくことが多く、健康や環境に大きな影響を与えることもあります。

呼吸器や肌への影響、視界不良による事故のリスクが増すため、外出時はマスクやメガネで防護し、室内では空気清浄機を使うなど、対策が必要です。

最新の観測データを活用し、黄砂の影響を最小限に抑えましょう。