毎年、日本に接近する台風は自然の驚異であると同時に、日常生活に大きな影響を与える存在です。

発生場所や種類、進路には一定の法則があり、過去の被害や観測データから学ぶことができます。

この記事では、台風が生まれる海域やその種類、年間の発生数、過去の被害状況をわかりやすくまとめました。さらに、いざという時に役立つ避難や家庭での備えについても紹介します。

台風の特徴を正しく理解することが、あなたや家族の安全を守る第一歩です。

台風はどこでできる?そのメカニズムと日本への影響

台風は突然現れるわけではなく、発生から進路まで自然の法則に沿って動いています。

そのため、どこで台風が生まれ、どのように日本に近づくのかを理解することは、被害を最小限に抑えるために非常に重要です。

台風は主に北西太平洋の暖かい海域、特にフィリピン東方から南にかけての海で発生します。

ここは一年を通して海水温が高く、台風が生まれやすい「ホットスポット」となっています。

発生の条件としては、海水温が26.5℃以上であることが重要で、この温かい海が空気を上昇させ、周囲の空気を巻き込みながら渦を作ることで台風が形成されます。

誕生直後は「熱帯低気圧」と呼ばれ、風速が17.2m/s以上になると正式に台風と認定されます。

台風は空気の温度や風の流れ、海面水温がうまく重なったときに生まれる強力な自然現象です。

発生した台風は、東から西へ流れる貿易風に乗って移動します。この流れは台風の進路を決める大きな要素であり、日本に接近する場合も、この風の影響を受けて進んでいきます。

現在発生している台風の状況や進路をリアルタイムで確認したい方は、下記のリンクが便利です。最新の情報をチェックして、避難や備えに役立てましょう。

▶︎ リアルタイム台風速報(国立情報学研究所)

▶︎ 各国モデルの台風進路予想(GPV気象予報)

台風はどこで生まれる?発生のメカニズムと条件

台風は北西太平洋の暖かい海域で発生しやすく、特にフィリピンの東から南にかけては代表的な「誕生スポット」となっています。

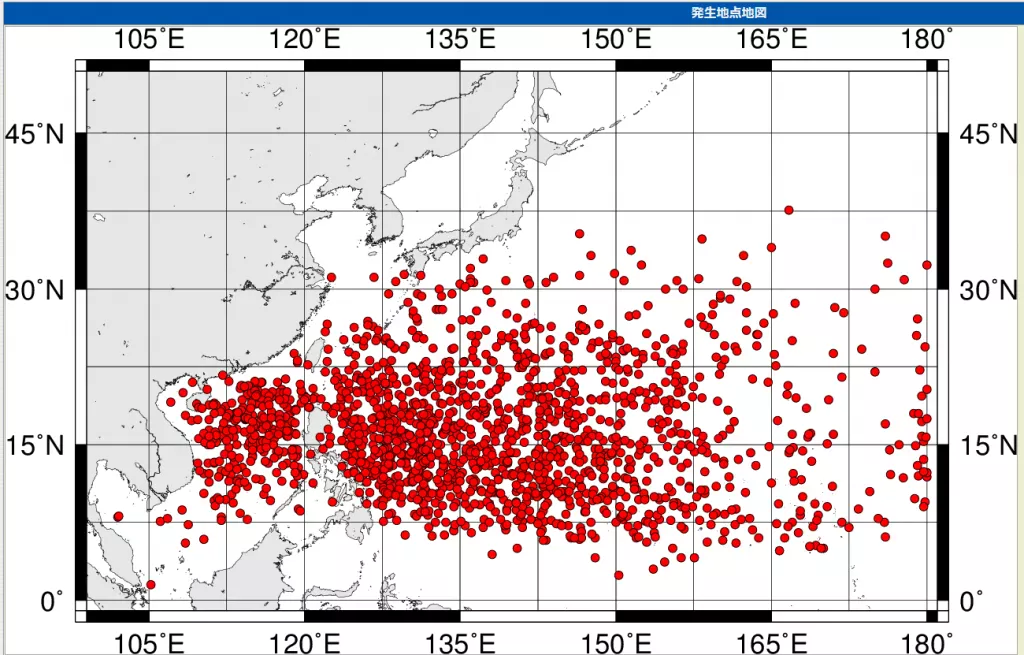

下の図(1951〜2013年の1650個の台風発生地点)を見ると、北緯10〜20度、東経110〜150度に集中しており、発生場所が太平洋の西側に偏っていることが分かります。

(https://bosailiteracy.org/literacy/typhoon/typhoonarea)

その背景には赤道付近の貿易風があります。東から吹く風が温かい海水をマリアナ諸島からフィリピン付近に集め、海水温をさらに高めます。

台風が生まれる条件は海水温が約26.5℃以上であることが重要で、この地域ではその条件が満たされやすいのです。

また、発生したばかりの段階では「熱帯低気圧」と呼ばれますが、風速が17.2m/sを超えると台風に分類されます。

つまり、海の温かさ・風の流れ・空気の状態が重なったとき、初めて強力な台風が誕生するのです。

そして、この海域で発生した台風が北上することで、日本に接近することが多くなります。

関連記事:モンスーントラフとは|台風発生の仕組みと気象への影響をわかりやすく解説

台風の日本への進路パターンと傾向

台風の進路は一見ランダムに見えますが、過去の観測データから一定のパターンがあることが分かっています。

発生直後は赤道付近の貿易風に乗って西へ進みます。その後、太平洋高気圧の縁を回り込むように北上し、やがて偏西風の影響で東へ進路を変えるのが典型的な流れです。

このため、太平洋高気圧の位置と強さが進路を決める大きな要素となります。

例えば、高気圧が日本の南に張り出していると台風は西寄りに進み、沖縄や九州に接近しやすくなります。

一方で、高気圧が日本の東側にあると、台風は本州を縦断するルートをとることが増えます。

さらに、季節によっても進路の傾向は変わります。夏は西日本を中心に影響が出やすく、秋は本州全体が進路に入りやすい傾向があります。

実際の台風事例を見ても、この季節的な特徴がはっきり表れており、その点については、次の項で詳しくご紹介します。

出典:気象庁 台風の発生、接近、上陸、経路

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/1-4.html)

例年の台風発生傾向と日本への影響|今年の備えに活かす方法

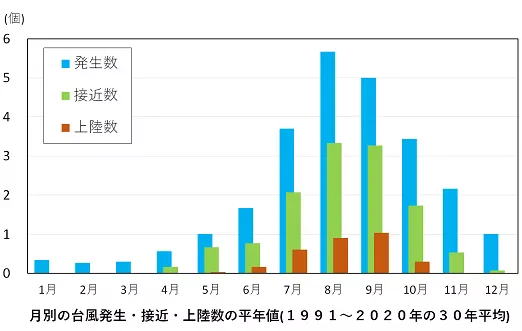

台風は年間平均で約25個発生しています。もちろん年によって増減はありますが、大まかにこの数で推移しています。

そのうち日本に接近する台風は年間およそ11個、実際に上陸する台風は平均で約3個です。

つまり、台風が発生してもすべてが日本に大きな影響を与えるわけではないのです。しかし、たった1つの台風でも、進路や勢力次第で甚大な被害をもたらす可能性があります。

特に7月〜10月は台風シーズンのピーク。この時期は強い台風が発生・接近しやすいため、事前の備えが欠かせません。

年間の台風発生数・日本への接近・上陸状況

出典:気象庁 台風の発生、接近、上陸、経路

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/1-4.html)

台風は年間で平均約25個発生しています。もちろん年によって増減はありますが、おおよそこの数で推移しているのが現状です。

その中で、日本に接近する台風は年間およそ11個程度。さらに、実際に日本列島に上陸する台風は平均で約3個ほどとなっています。

つまり、台風が発生しても、すべてが日本に大きな影響を与えるわけではありません。

しかし、たった1個の台風でも、進路や勢力によっては大きな被害につながる可能性があります。

特に7月〜10月は台風シーズンのピーク。この時期は毎年、強い台風が発生・接近しやすくなるため、事前の備えがとても大切です。

日本で使われる強さの分類(暴風・強風域など)

日本では、台風の強さを理解するために「風速」を基準にいくつかの分類が用いられています。

これは気象庁の基準に基づき、台風の警報や注意報の発表にも使われています。

台風の強さは大きく分けると以下のようになります。

- 強風域:最大風速15m/s以上の風が吹く範囲を指します。この範囲では、木の枝や看板などが揺れる程度の影響があります。

- 暴風域:最大風速25m/s以上の強風が吹く範囲で、屋外の軽量物が飛ばされたり、車両の運転に影響が出ます。

- 非常に強い台風(猛烈な台風):最大風速33m/s以上で、家屋への被害や停電のリスクが高まります。

さらに、台風警報や特別警報はこの分類をもとに発表され、地域ごとの危険度を判断する重要な指標となります。

日常生活で注意すべき点は、暴風域に入る前に飛散物の片付けや窓の補強を行うことです。台風の強さを理解することで、事前の安全対策がしやすくなります。

国際的な台風の命名ルール

台風には個別の名前が付けられており、これは国際的に決められたルールに従っています。

名前を付けることで、情報の混乱を防ぎ、ニュースや防災情報の伝達がスムーズになります。

北西太平洋地域の台風は、アジアの14か国・地域が協力して作成したリストから順番に名前が選ばれます。

台風には、花の名前や動物、伝統的な呼称など、各国が提供した約140種類の名前が使われており、識別や情報共有、防災に役立ちます。

▶ 詳しくは、気象庁の公式ページをご覧ください。

気象庁HP:台風の番号とアジア名の付け方

ポイントは以下の通りです:

- 名前は一度使われたら順番にリストを回す

- 特に被害が大きかった台風の名前は、再使用されずリストから削除されることがある

- 名前の由来には、文化や自然を表すものが多く含まれ、各国の特色が反映されている

この命名ルールによって、台風の情報は国際的に統一され、報道や防災情報で混乱が起きにくくなっています。また、名前があることで人々の警戒意識も高まりやすくなる効果があります。

近年の異常気象と台風の強さ・進路の変化

近年、「今までにない台風だった」「こんなところまで被害が出るなんて」という声が増えています。その背景にあるのが、地球温暖化による気候の変化です。

海面水温が高くなると、台風が発達しやすくなり、かつてない強さで接近・上陸するケースが増えています。

実際に、ここ数年では猛烈な台風や観測史上最大級と表現されることも多くなりました。

また、近年は台風の時期や進路にも変化が見られ、夏以外の時期に発生したり、通常なら通らない地域にまで影響が及ぶことも増えています。

こうした異常気象との関連性は、今後の台風被害を予測し備えるうえで非常に重要な視点です。

近年の気候変動によって、台風の特徴や動きにこれまでとは異なる部分が増えてきているため、最新の傾向やデータをもとにした備えが一層求められています。

過去の台風事例から学ぶ、備えの大切さ

台風は毎年のようにやってきますが、なかには「一生忘れられない」と言われるほどの大きな被害をもたらした台風もあります。

そうした過去の事例からは、自然の怖さとともに、「備え」の大切さを学ぶことができます。

ここでは、実際に起きた被害と、そこから得られた教訓を紹介します。

もしものとき、自分や大切な人を守るために、今できることを考えるきっかけにしていただけたら嬉しいです。

記録的被害を出した代表的な台風

まず、記録に残る大きな被害を出した台風として有名なのが、伊勢湾台風(1959年)です。

この台風は勢力が非常に強く、高潮による被害で5,000人以上が命を落とすという、未曽有の大災害となりました。この災害をきっかけに、日本では防災体制が大きく見直されました。

また、近年では台風19号(令和元年・2019年)が記憶に新しいかもしれません。

関東・東北を中心に広い範囲で記録的な大雨となり、多くの川が氾濫。住宅や公共施設が水没し、多数の避難者と甚大な被害が発生しました。

これらの台風に共通しているのは、大雨による被害が特に大きかったという点です。

台風というと強風のイメージが強いかもしれませんが、大雨や高潮による浸水や土砂災害も深刻な影響をもたらします。

そのため、風だけでなく、雨や高潮など台風がもたらすすべての災害に対して総合的に備えることが大切だと分かります。

「あの時こうしておけば…」被災者の声から学ぶ教訓

大きな災害のあとには、被災者の方々の声が多く残されています。その中には、「これだけは伝えたい」という貴重な経験談がたくさんあります。

たとえば、「避難情報は出ていたけど、まさか自分の家が浸水するとは思わなかった」「懐中電灯やモバイルバッテリーを備えていれば、夜も安心できた」「ペットの避難を考えていなかった」という声があります。

どれも、「備えていなかった」ことへの後悔がにじむものばかりです。でも、こうした声を聞くことで、私たちは次に生かすことができます。

「まだ大丈夫」と思って行動が遅れることが、一番のリスクになります。避難場所の確認、非常用持ち出し袋の準備、家族との連絡方法の確認など、できることは意外とたくさんあります。

過去の経験は、未来を守るヒントになります。被災者の声を受け取って、今の自分たちにできることを少しずつ整えていきましょう。

今すぐできる!わが家を守る台風対策方法

台風は、いざ来てからでは遅いことが多い自然災害です。でも逆に言えば、「来る前に備えておく」ことが最も大切なのです。しかも、その備えは難しいことばかりではありません。

ここでは、台風前にできるチェックポイントと、家族みんなで安心できる備え方を、わかりやすくまとめました。

「いつか」ではなく、「今日から」できることを見つけていきましょう。

台風前にしておくべきチェックリスト

台風が近づいてきたら、慌てずに済むように前もって確認しておきたいことがあります。

以下のチェックリストを活用して、自分の家の備えを点検してみましょう。

- 窓や雨戸の補強:

ガムテープでガラスが飛び散らないよう対策したり、飛来物が当たりにくいよう物干し竿や植木鉢を室内へ移動しておきましょう。 - ベランダ・庭まわりの片づけ:

風で飛びそうなものはすべて室内に。思いがけない物が凶器になってしまうことがあります。 - 停電・断水への備え:

懐中電灯・ラジオ・モバイルバッテリー・飲料水・非常食を準備しておくと安心です。 - 避難場所と避難ルートの確認:

家族全員で、最寄りの避難所とその行き方を確認しておきましょう。 - 家の中の安全確保:

床上浸水が想定される場合は、大事なものを高い場所に移動しておくことも大切です。

このように、少しの準備が大きな安心につながります。「うちは大丈夫」と思わず、ひとつずつ見直してみましょう。

子ども・高齢者と一緒に備えるコツ

台風対策は、大人だけでなく家族全員が関わっておくことが大切です。とくに、子どもや高齢の家族がいる場合には、事前の声かけや役割分担が心強い備えになります。

まず、子どもには「避難」や「台風」についてやさしく説明しておきましょう。

避難のシミュレーションを一緒にしたり、避難バッグの中身を一緒に確認するだけでも、安心感がぐんと高まります。

高齢の方がいるご家庭では、移動に時間がかかることを前提にした早めの避難を考えておくことが大切です。

また、使い慣れた薬や補助具など、個別に必要なものを事前にリストアップしておきましょう。

さらに、連絡手段の確保も忘れずに。万が一家族が離れてしまったときのために、連絡先を紙に書いて持ち歩くようにしておくのも安心材料になります。

家族みんなで台風に備えることは、ふだんの暮らしの見直しにもつながります。「一緒にやっておいてよかった」と思える準備を、今から始めていきましょう。

まとめ:台風を「知る」ことが、備えの第一歩

台風は毎年のようにやってくる自然の脅威です。

しかし、仕組みや進路、過去の被害を知ることで、恐怖ではなく行動の力に変えることができます。

窓の補強、避難経路の確認、非常用持ち出し袋の準備──小さな備えが、いざというとき家族の命を守る大きな力になります。

今日の少しの行動が、明日の安心につながるのです。

知識と備えがあれば、台風の前でも心に余裕を持ち、大切な人と自分を守ることができます。

台風を「知る」ことは、ただの情報ではなく、未来の安全への最初の一歩です。