近年、猛暑、豪雨、そして台風の強大化といった異常気象が、私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。

これらの異常気象は、地球温暖化とどのように関係しているのでしょうか?

この記事では、異常気象の定義から温暖化との関係、具体的な影響や対策について解説します。

異常気象とは?極端化する気象現象と将来のリスク

異常気象とは、これまでの気象の常識を超えて発生する極端な現象のことで、私たちの暮らしに大きな負担や被害をもたらします。

豪雨や干ばつ、猛暑、季節外れの暖かさなど、近年はさまざまな現象が全国で見られるようになりました。

こうした現象は、地球温暖化が進む中で増加傾向にあり、社会全体でリスクを理解し、備える重要性が高まっています。

ここでは、異常気象が増えている背景や、その影響についてわかりやすく説明します。

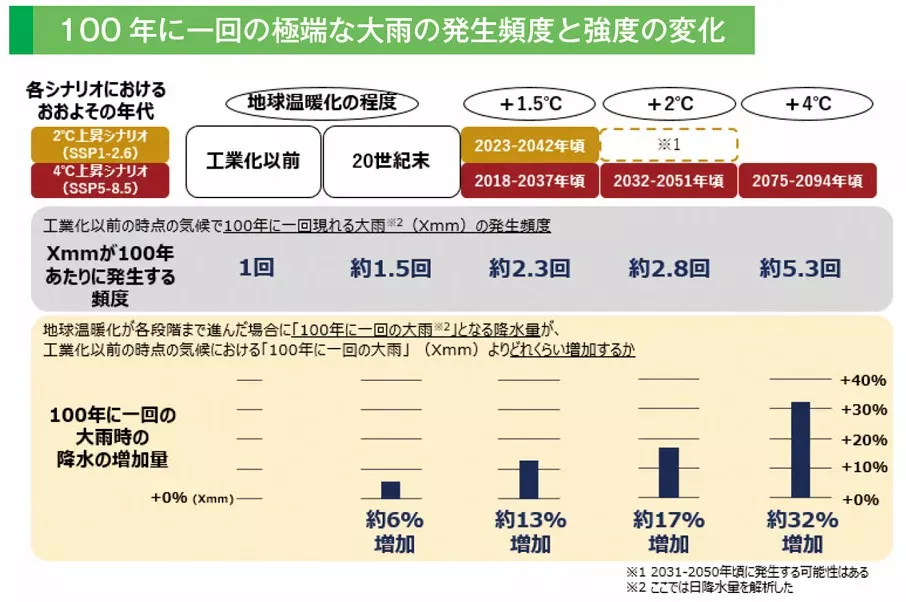

極端化が進む「100年に一度」の大雨:頻度と強さの見通し

出典:気象庁「気象業務はいま 2025」より(一部説明文省略)

図では、産業革命以前、つまり本格的な工業活動が始まる前の時代に

「100年に1回」程度起きていた日降水量(X mm)を基準にしています。

そして、将来的に地球温暖化が進むと、この降水量がどのくらい増え、どれくらい強まるのかを予測したものです。

簡単に言うと、昔は非常にまれだった大雨が、温暖化によって今後は何度も起こりうる、ということを示しています。

頻度の変化:

気温が2℃上昇すると約2.8回、4℃上昇すると約5.3回と、極端な大雨が複数回発生する可能性が高まります。

強度の増加:

「100年に一度」の降水量そのものも、2℃で約17%、4℃で約32%増加すると予測されています。

つまり、今の社会では「100年に一度」と呼ばれる大雨が、未来には珍しい現象ではなくなるほど、極端化が進む恐れがあるということです。

温暖化がもたらす湿った大気:豪雨が増える仕組み

地球温暖化により、大気中の水蒸気量が増加すると、雨雲が発達しやすくなります。

これにより、積乱雲や短時間の激しい雨の発生頻度が高まります。

実際に、過去数十年で1時間に80mmを超える豪雨は約2倍に増加しており、温暖化が豪雨リスクを押し上げている確かな証拠となっています。

世界の観測データでも、極端な降水の強さと頻度が世界各地で増加傾向にあり、熱帯から高緯度域まで影響が広がっています。

つまり、豪雨はもはや「まれな異常」ではなく、温暖化の影響で頻繁に起きるようになってきているのです。

社会を支える仕組みをどう守るか:インフラと防災の再設計

こうした予測は、今後の社会づくりにとって非常に重要な指針となります。

設計雨量の見直し:

従来の「100年に一度」を基準にしたインフラ設計では、将来の気象条件に対応しきれない可能性があります。より強い雨を前提とした設計基準が求められます。

避難計画や警報制度の強化:

発生頻度が上がる中で、迅速な避難情報や警報の伝達がこれまで以上に重要になります。

こうした対策を進めることで、極端化する気象のリスクを少しでも軽減し、社会の安全性を高めることができます。

2025年1月の世界平均気温が過去最高を更新|産業革命前比+1.75℃

2025年1月の地球全体の気温偏差図

出典:Copernicusの公式サイト

(https://climate.copernicus.eu/copernicus-january-2025-was-warmest-record-globally-despite-emerging-la-nina)

2025年1月の世界平均気温は、産業革命前より 1.75℃高い観測史上最高となりました。

また、過去19カ月のうち18カ月で「1.5℃超え」が続いており、地球温暖化の加速が明らかです。

ここでは、なぜ高温が続いているのか、その背景について説明します。

世界各地で顕著化する異常高温

2025年1月は、北半球の高緯度地域を中心に例年より2~3℃高い気温が観測されました。

特に北極圏では、永久凍土の融解が加速しており、地球温暖化の影響が極地から顕著に表れています。

アジアや北米の一部では、例年なら降雪がある地域でも雪が少なく、暖冬傾向が続きました。

これにより、農業や水資源管理に影響が出る地域もあり、日常生活や産業活動へのリスクが増しています。

短期間の気温上昇がもたらす自然災害リスクは、単なる気象の変動ではなく、気候変動の進行を示す重要なサインです。

海氷減少と海水温上昇の連鎖的影響

北極海の海氷面積は、1月として過去最小を更新しました。

海氷が減少すると、太陽光の反射率が低下し、海水がより多くの熱を吸収します。これにより、海水温の上昇がさらに加速する悪循環が生まれます。

海水温の高止まりは、熱帯低気圧や暴風雨の活発化、異常気象の増加にもつながり、世界各地の生活や経済活動に影響を及ぼします。

加えて、北極圏の生態系や漁業資源への影響も深刻で、食物連鎖の変化や生息地の減少など、生態系全体のバランスが揺らぐ可能性があります。

自然現象を超える人為的な温暖化の影響

通常、ラニーニャ現象は世界平均気温をやや低下させる効果があります。

しかし、2025年1月はラニーニャにもかかわらず過去最高の気温を記録しました。これは、人為的な温暖化の影響が自然変動を上回っていることを示す明確な証拠です。

地球規模での温暖化は、単に気温が上がるだけでなく、異常気象の頻発や海洋環境の変化、極地の氷床融解の加速など、多面的な影響をもたらします。

今回の観測結果は、温室効果ガス排出削減や再生可能エネルギーの普及など、気候変動対策の緊急性を強く示しています。

地球温暖化の影響:水蒸気増加、海面温度上昇、ジェット気流の変化

地球温暖化は、異常気象を引き起こす大きな原因の一つといわれています。

実際、気温の上昇にともなって、大雨や猛暑、干ばつなどの極端な気象が各地で起きています。

こうした気象現象は、気温や海流、大気の循環などが複雑に影響し合うことで発生し、異常気象の頻度や規模が大きくなる要因となっています。

大気中の水蒸気量の増加

温暖化が進むと、気温の上昇に伴い空気が保持できる水蒸気量が増加します。

気温が1℃上昇すると空気中の水蒸気量は約7%増加します。この増加した水蒸気は、降水量の多い豪雨や短時間に集中して降る大雨を引き起こす原因となります。

また、増加した水蒸気は対流活動を活発化させ、線状降水帯のような局地的な豪雨現象や、記録的な大雪をもたらすことがあります。

海面温度の上昇

地球温暖化により海面温度が上がると台風は強まりやすくなります。

温かい海水から放出される水蒸気が雲になる際に熱を生み、台風のエネルギー源となるためです。

その結果、台風は海上で勢力を保ったまま陸地に接近し、大雨や強風の影響が広範囲に及びやすくなります。

近年は「スーパー台風」と呼ばれる非常に強い台風も増加しており、地球温暖化が背景にあると考えられます。

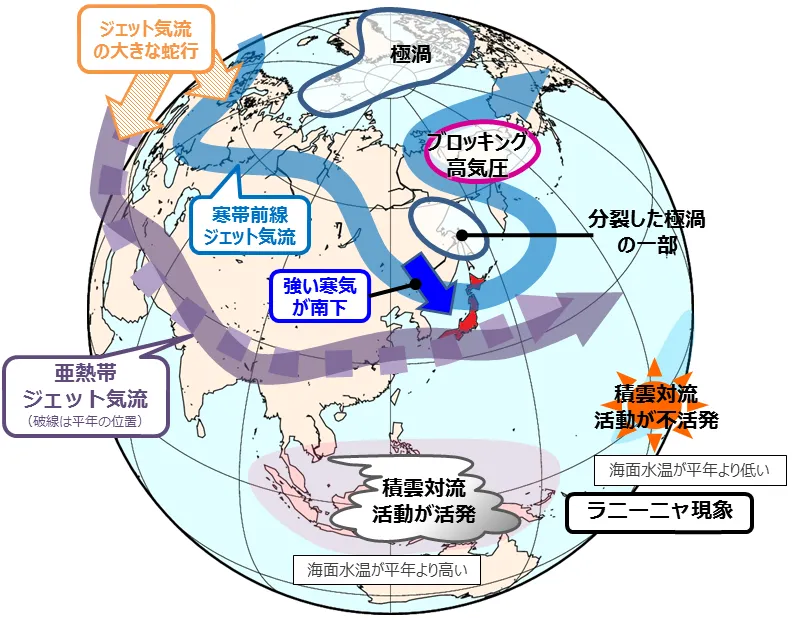

ジェット気流の変化

出典:気象庁 令和4年冬の天候の特徴とその要因について

(https://www.jma.go.jp/jma/press/2203/14b/kentoukai20220314.html)

上図は、ジェット気流の蛇行によって同じ地域に天気が停滞する様子を示しています。

地球温暖化が進むと、特に北極などの寒冷地域で気温が大きく上がり、赤道との気温差が縮まります。

この差が小さくなると、上空を流れる偏西風、つまりジェット気流が弱まり、流れがゆっくりになったり蛇行しやすくなったりします。

ジェット気流が蛇行し、流れが停滞すると、猛暑や大雨、寒波などが同じ場所に長く居座るようになり、農作物や水資源、さらには健康や生活への影響が大きくなります。

つまり、地球温暖化の影響で大気の巡回パターン自体が変わり、天気が停滞しやすい「偏った気候」がこれからの新しい常態になりつつある可能性があります。

地球温暖化が引き起こす異常気象:豪雨、猛暑、大型台風

地球温暖化によって、さまざまな異常気象が起きやすくなっています。

中でも、豪雨や猛暑、大型台風といった極端な現象が目立ち、それぞれが影響し合いながら、世界各地に深刻な影響をもたらしています。

豪雨・洪水の原因と地球温暖化の関係

地球温暖化の影響で大気中の水蒸気量が増加すると、短時間に大量の雨が降る集中豪雨が頻発するようになります。

この豪雨は河川の氾濫や都市型洪水を引き起こし、被害を拡大させます。

また、線状降水帯の発生が増加しており、同じ地域に豪雨が長時間続くことで、浸水や土砂災害が広い範囲で発生しています。

関連記事:線状降水帯とは?長時間にわたる激しい大雨に注意

また、都市部では排水能力を超える雨量が原因で道路が冠水し、交通機関やインフラにも甚大な影響を与えることがあります。

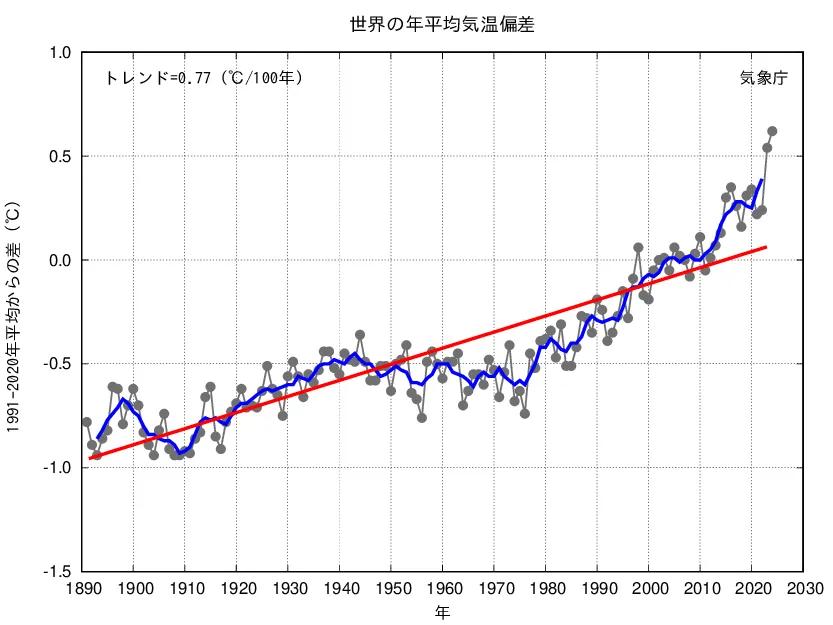

猛暑・熱波の原因と健康・経済への影響

(https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_wld.html)

上記のグラフは、世界の年平均気温偏差の経年変化を示しています。

平均気温の上昇により、かつては稀だった異常な高温が頻繁に発生するようになっています。

猛暑や熱波は、健康面では熱中症や脱水症状のリスクを高め、特に高齢者や子どもに深刻な影響を及ぼします。

さらに、農作物の不作や水不足を引き起こし、経済にも大きな影響を与えることがあります。

猛暑への対策としては、都市部での緑化や遮熱塗料の活用、水分補給の徹底などが重要です。

地球温暖化と大型台風の増加・被害の深刻化

地球温暖化が進むことで海面温度が上昇し、台風やハリケーンが強化されやすくなっています。

海水が温かくなると台風に必要な熱と水蒸気がより供給され、勢力が強まり、暴風や豪雨の規模が大きくなります。

近年は勢力を維持したまま陸地に上陸するケースが増え、高潮や浸水、建物の損壊などの被害が深刻化しています。

過去の台風では電柱倒壊や浸水による通信・電力の停止、農作物や工場の被害による経済的損失も発生しました。

こうした影響を軽減するには、早期の避難勧告や避難所の確保、堤防や高潮対策の強化が不可欠です。

さらに、台風の強化予測や気象情報提供、ハザードマップ活用も重要で、人的被害や経済損失を最小限に抑える鍵となります。

地球温暖化と干ばつ・森林火災の増加とその影響

地球温暖化が進むと降水量が減少し、干ばつのリスクが高まります。

干ばつは食糧供給や水資源に影響し、土壌劣化や自然環境の悪化を招くことがあります。

乾燥した気候が続くと、森林や草原の火災リスクも増加し、大規模火災が発生します。

火災は大量の温室効果ガスを放出し、温暖化をさらに加速させる悪循環を生みます。

対策としては、水資源管理の強化、植林活動、森林保護に加え、火災を早期に発見できるシステムの導入が重要です。

これには、監視カメラやドローン、衛星画像、センサーを活用し、火災の兆候を早く察知して迅速に対応できる仕組みが必要です。

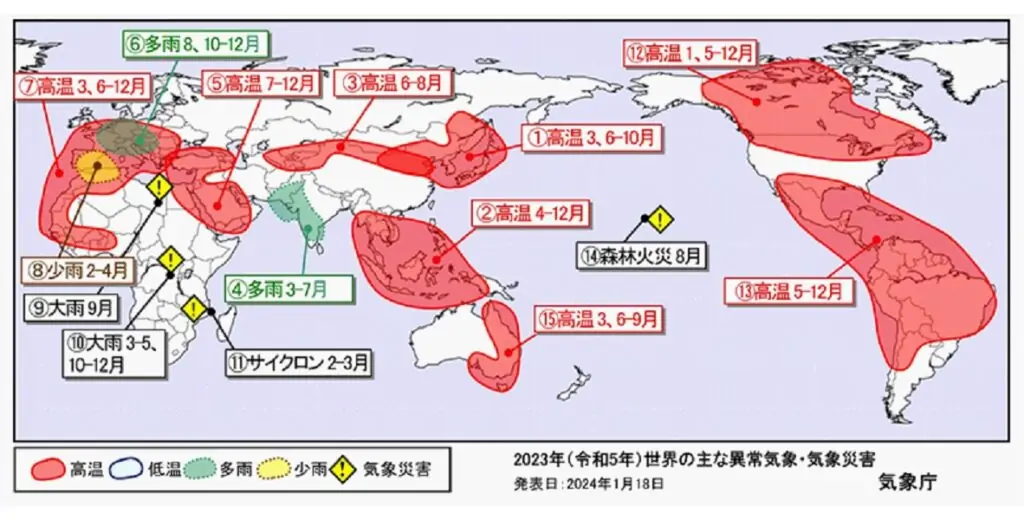

2024年 世界の異常気象と気象災害:気温変動・降水量の変化と影響

2024 年の世界の主な異常気象・気象災害

(https://www.data.jma.go.jp/cpd/monitor/annual/annual_2024.html)

2024年の気象は、世界各地で異常なパターンが続きました。年平均気温は平年を大きく上回り、特に東アジア、南アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカ大陸の一部ではその影響が顕著に現れました。

さらに、降水量にも大きな変動が見られ、東アジア北部や南アジア、ヨーロッパ北部では記録的な多雨が観測されました。

一方、北アフリカやメキシコ北西部では降水量が激減し、干ばつの影響が深刻化しています。

また、異常多雨の影響を受けた地域は、東アジア、インドネシア、インド南部など。逆に、異常少雨が見られたのは、東シベリアやマダガスカル北部といった地域です。

これらの気象変動は、農業や生態系、住民生活に重大な影響を与えており、気候変動の影響がますます深刻化していることがわかります。

地球温暖化が引き起こす異常気象の影響とその範囲

地球温暖化は異常気象の主要な原因で、温室効果ガスの増加により気温が上昇し、気象パターンが変化しています。

その結果、猛暑や豪雨の頻度が増加し、熱波や洪水などの自然災害が起きやすくなっています。

猛暑は健康や農作物に影響を与え、豪雨は洪水や土砂災害を引き起こします。さらに、極端な気象が広範囲で発生することで、生態系や経済活動にも大きな影響が出ています。

温室効果ガスの削減などの対策が急務で、今後さらに異常気象の影響は深刻化する可能性があります。

自然変動要因(エルニーニョ・ラニーニャ現象)が異常気象を引き起こす理由

異常気象は自然の変動要因にも大きく影響されます。特にエルニーニョ現象とラニーニャ現象は、地球規模で気象パターンを変化させ、極端な天候を引き起こします。

エルニーニョ現象は太平洋赤道域の海水温が高くなることで発生し、異常高温や干ばつ、豪雨などを引き起こすことがあります。特に南米沿岸や東南アジアで影響が顕著です。

一方、ラニーニャ現象は海水温が低くなる現象で、寒冷化や異常寒波、大雪などをもたらし、北米やアジアで影響が現れやすくなります。

これらの現象は大気の大規模な波動パターンに影響し、農業や生態系、経済活動にも大きな影響を与えます。

人間活動による異常気象への影響:都市化・森林破壊・農業活動

都市化や森林破壊、農業活動など人間の活動は異常気象に大きく影響します。

都市化によるヒートアイランド現象で都市部の気温が上昇し、健康被害やエネルギー消費の増加を招きます。

森林破壊は二酸化炭素の吸収量を減らし温暖化を加速させるほか、水分調整機能の喪失により降水量の変動や干ばつを引き起こすことがあります。

農業活動も、温室効果ガスの排出や水・肥料の大量使用を通じて局所的な気候変化に影響し、特に大規模農業ではメタンや肥料による温暖化加速が懸念されます。

こうした活動は異常気象の頻度を高め、地域社会や生態系に深刻な影響を与えるため、持続可能な開発への転換が急務です。

まとめ

異常気象は、私たちの日常や社会に確実に影響を及ぼしています。

背景には地球温暖化や人間活動による気候変動があり、防災と環境保護の両面での対策が欠かせません。

まずは、家庭や地域での備えを整えましょう。

非常食や避難経路の確認、水の確保など、日常の小さな準備から始めることが大切です。

同時に、省エネや植林活動など、未来の地球のためにできる行動を少しずつ積み重ねましょう。

一人ひとりの意識と行動が、安全な暮らしと持続可能な地球を守る力になります。