地面の下にあるずれ――それが活断層です。過去に動き、将来も地震を起こす可能性があり、私たちの身近にも存在します。

この記事では、活断層の動きが地震を引き起こす仕組みや、地震のリスクが高い地域について、やさしく解説します。

大きな地震の前に「知っておいてよかった」と思える情報を、わかりやすくまとめてお届けします。

活断層の種類と特徴をわかりやすく解説

活断層とは、地殻の内部で過去に何度もずれや変動を起こした断層で、将来も地震を引き起こす可能性がある地面の割れ目です。

日本列島には多くの活断層が存在し、私たちの生活圏の近くにも活断層が存在することがあります

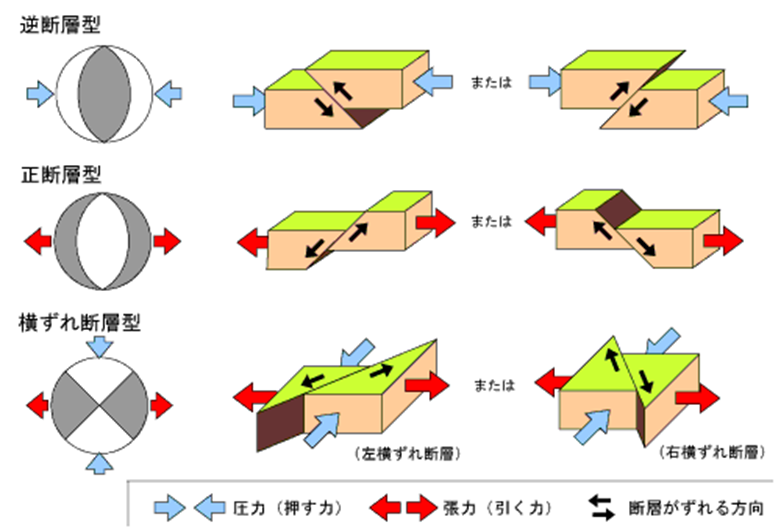

活断層の動き方と地形への影響

活断層の動き方は大きく分けて2種類です。1つは地面が上下に動く縦ずれ型、もう1つは地面が左右に動く横ずれ型です。

縦ずれ型(上下方向)

- 逆断層型:地盤が押し合って片方の地面が上に持ち上がります。山や崖ができやすく、地形が高くなる部分ができます。

- 正断層型:地盤が引っ張られ、片方の地面が下に沈みます。谷や低地ができやすく、地形が低くなる部分ができます。

横ずれ型(水平方向)

- 右方向にずれる「右横ずれ断層」、左方向にずれる「左横ずれ断層」があります。

- 山や谷はあまりできませんが、道路や川、建物の位置にずれが生じます。

縦横どちらの動きでも、断層が急に動くと地震が発生します。地形や建物の変化の仕方は異なりますが、いずれも私たちの生活に影響を及ぼします。

出典:気象庁 発震機構解と断層面

(https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/mech/kaisetu/mechkaisetu2.html)

活断層が動くと何が起こる?地震発生のしくみをやさしく解説

私たちの足元、地面の深いところには、「断層」と呼ばれる岩盤の割れ目がいくつも存在しています。

普段はピタッとかみ合って動かない状態ですが、大きな力がかかると突然ずれて動き出すことがあります。

このずれが「断層活動」と呼ばれ、その瞬間に発生する揺れが「地震」です。

地震のエネルギーの大きさは「マグニチュード(M)」で表され、マグニチュードが1大きくなるごとに、地震エネルギーは約32倍に増加します。

一方、「震度」は私たちが実際に感じる揺れの強さを示しており、震源からの距離や地盤の性質によって変化します。

分かりやすく言えば、マグニチュードは「電灯のワット数」、震度は「机の上の明るさ」にたとえられます。

例えば40Wの電灯は20Wよりも広く明るく照らしますが、机が電灯から遠ざかるほど明るさが弱まるのと同じで、震源から離れるほど揺れ(震度)も小さくなるのです。

つまり、活断層が動くと大規模な地震を引き起こす可能性があり、その影響の大きさは場所や規模によって異なります。

地震を正しく理解するには、マグニチュードと震度、それぞれの意味を知ることが大切です。

関連記事:計測震度とは?震度の決まり方と震度計・地震計の違いを解説

危険な活断層はどこにあるの?

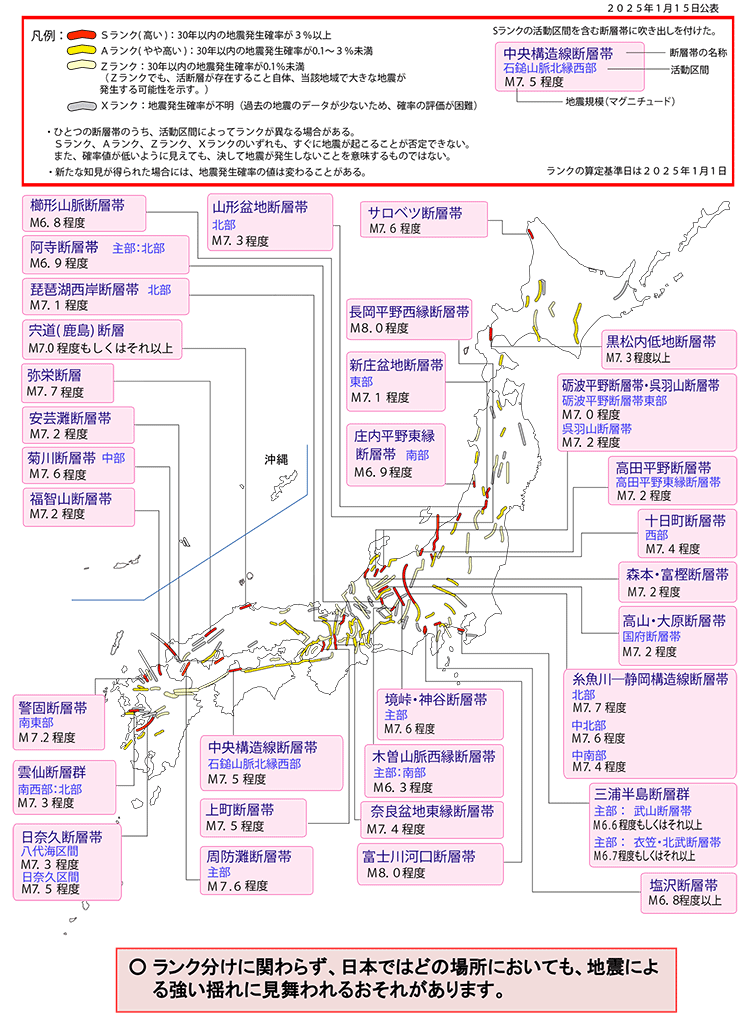

地震のリスクを考えるうえで、活断層の位置とその活動の可能性を知ることはとても重要です。

地震調査研究推進本部が2025年1月15日に公表した最新の長期評価では、日本全国に存在する活断層の中で、特に地震の発生リスクが高い「Sランク」活断層帯が32箇所あるとされています。

これらの活断層帯は、将来的に大きな地震を引き起こす可能性が高い場所として警戒されています。ただし、この評価には南海トラフ巨大地震などのプレート境界型地震は含まれていない点に注意が必要です。

自分の住む地域にこれらの活断層があるかどうかを知っておくことは、地震への備えの第一歩になります。

日本の主要活断層の最新評価と地震発生確率

日本は地震が非常に多い地域で、過去にも大きな被害をもたらす地震が発生しています。地震の発生時期や規模は正確に予測できません。

地震調査研究推進本部の取り組み

活断層やプレート境界で起きる地震について、歴史記録や調査結果をもとに地震発生確率を算出して公表しています。発生確率値は「今後一定期間に地震が発生する可能性」を示す統計的な評価です。

地震発生確率値の留意点

- 確率値には不確実性があり、新しい知見により変化することがある。

- 確率が低くても地震が起きないわけではない。特に活断層は発生間隔が長いため、30年以内の確率は小さく見える場合がある(例:兵庫県南部地震 0.02~8%、熊本地震 0~0.9%)。

- 活断層は過去に繰り返し活動しており、ランクに関わらず存在自体が地震リスクを示す。

- 日本ではどの場所でも地震の揺れに見舞われる可能性があり、耐震補強や家具の固定などの対策が重要です。

長期評価のランク分け

- Sランク:30年以内の発生確率3%以上

- Aランク:0.1~3%未満

- Zランク:0.1%未満

- Xランク:不明(すぐに地震が起きる可能性あり)

以下に主要活断層の評価結果を紹介します。

出典:地震調査研究推進本部

(https://www.jishin.go.jp/evaluation/evaluation_summary/#danso)

未知の活断層による地震はなぜ怖い?過去の事例から見るリスク

私たちが知っている活断層だけが地震の原因になるとは限りません。

実際には、これまで存在が知られていなかった「未知の活断層」によって地震が発生するケースが増えてきています。

たとえば、2004年の「新潟県中越地震」や2008年の「岩手・宮城内陸地震」は、いずれも新たに存在が明らかになった活断層の動きが原因でした。

これらの地震は、活断層が必ずしも事前に把握されていないことを示す象徴的な例です。

さらに、2024年1月に発生した「能登半島地震」も、主要な活断層帯には分類されていなかった石川県能登地方の活断層で起きたと考えられています。

つまり、活断層の有無だけに頼っていては、地震リスクを完全に見極めることはできません。

日本海側では海底の活断層も多く存在し、陸上だけでなく海域からの地震発生にも注意が必要です。

どこで地震が起きても不思議ではない――これが日本列島に暮らす私たちの現実です。

「知らなかった」では済まされないリスクに備えるためにも、過去の地震事例から学び、防災意識を高めることが求められています。

地震の発生確率はどこまで予測できる?最新の研究動向を紹介

地震のリスクを予測するために、私たちはさまざまな方法で活断層を調べています。

たとえば、航空写真や掘削調査によって、活断層の位置や過去に起きた地震の履歴を分析し、将来の地震の規模や周期を推定しています。

しかし、これらの手法には限界があります。過去の地震記録だけでは、すべてのリスクを捉えきれないためです。

そこで、近年注目されているのがGPSデータを活用した新しい予測手法です。

この方法では、地表のわずかな動きを高精度で観測し、地殻にたまる「ひずみ」の量を測定することで、地震の発生確率をより具体的に算出します。

たとえば、西日本を対象にした最新の分析によると、九州南部では今後30年以内にマグニチュード6.8以上の地震が起こる確率が31%~42%と予測されています。

これは、従来の調査手法で算出された7%~18%という数値と比べて、かなり高い確率であることがわかります。

つまり、新しい技術によって地震予測の精度が大きく向上する可能性があるということです。

地震の長期予測はまだ発展途上ですが、今後もGPSをはじめとした先進技術の活用によって、より信頼性の高い予測が実現することが期待されています。

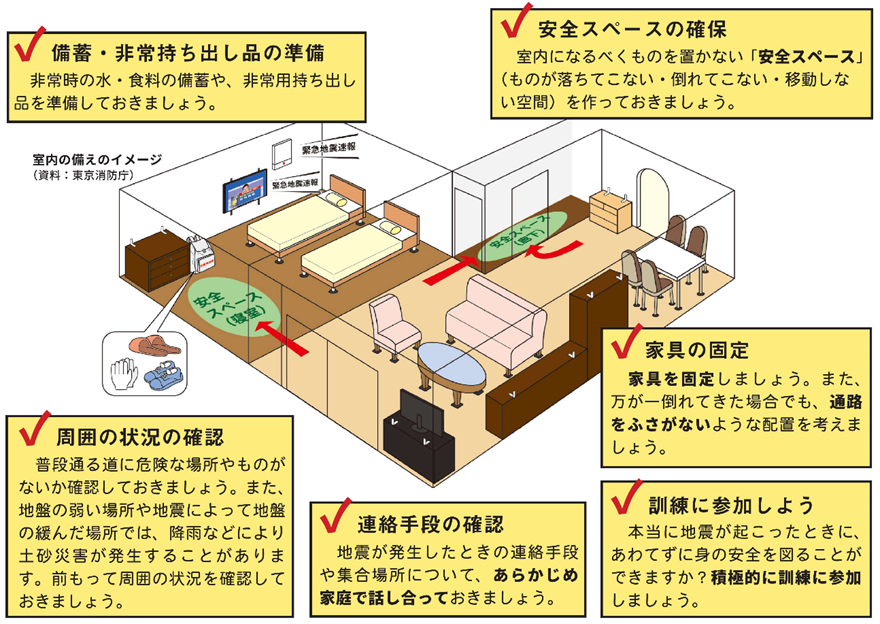

地震への備えはどうすればいい?安心をつくる基本対策

(https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/jishin_bosai/index.html)

地震はいつ起こるかわからないため、日頃からの備えがとても大切です。

突然の揺れにあわてず、自分や家族の身を守るために、屋内外の安全確認や避難経路の把握を習慣にしましょう。

以下に、地震に備えるための具体的なポイントをわかりやすくまとめました。

必須!備蓄と非常持ち出し品を準備しよう

地震発生後は物資の流通が止まる可能性が高いため、最低3日分の生活必需品を準備することが基本です。

- 食料・水:

保存が効く缶詰やレトルト食品、飲料水は家族の人数分用意しましょう。 - 医薬品:

持病の薬や応急処置に必要な薬品を必ず備蓄してください。 - 懐中電灯と予備電池:

停電時の明かりとして明るい懐中電灯が必須です。 - 携帯ラジオ:

情報収集に役立ち、電池式なら停電時も安心です。 - 防寒具・雨具:

気温変化や悪天候に備え、防寒着やレインコートも忘れずに用意しましょう。

家の中での安全スペースを確保しよう

地震時の安全確保には、安全な場所をあらかじめ見つけて整理しておくことがポイントです。

- 頑丈な家具の下や近く:丈夫なテーブルやデスクの下は揺れをしのげる安全地帯です。

- 壁際の空間:倒れてくる家具がないスペースを確保し、落下物から身を守りましょう。

周囲の環境と避難経路をチェックしよう

緊急時に焦らないために、日頃から避難ルートと避難場所を確認しておくことが大切です。

- 避難経路の確認:複数の出口や避難経路を家族で共有し、いざという時にスムーズに避難できるようにしましょう。

- 建物の耐震性の確認:家屋や近隣の建物の耐震状況も把握し、危険箇所を知っておくことが安心につながります。

緊急時の連絡手段をしっかり決めておく

- 地震発生時は通信網が混雑しやすいため、家族や友人との連絡方法を決めておくことが重要です。

- 緊急連絡先の共有:家族間で緊急連絡先を確認し、全員が把握できるようにしておきましょう。

- 携帯電話の充電管理:常に携帯電話を十分に充電し、災害時にもすぐに使える状態にしておきます。

家具の転倒防止でケガを防ごう

地震の揺れによって、家具が倒れてケガをするケースは少なくありません。特に就寝中や、子ども・高齢者がいる家庭では大きなリスクになります。

あらかじめ家具の固定などの対策をしておくことで、こうした被害を防ぐことができます。タンスや食器棚などの大型家具は、L字金具で壁にしっかり固定するのが基本です。

賃貸住宅の場合は、つっぱり棒タイプの転倒防止器具を活用するのも効果的です。また、棚の扉が開いて中身が飛び出さないように、耐震ラッチを取り付けておくと安心です。

電子レンジやテレビのような家電製品は、耐震マットや滑り止めシートを使うだけでも転倒リスクを大きく減らせます。さらに、棚に物を収納する際は、重いものを下の段に置くことで重心が安定し、家具自体が倒れにくくなります。

まずは、寝室や子ども部屋など、万が一のときに身を守りにくい場所から優先的に見直してみましょう。

実践あるのみ!避難訓練に参加しよう

地震や津波などの自然災害は、いつ起きるか分かりません。いざというときに慌てず行動するためには、日頃から「体験」を通して備えておくことが大切です。

地域で実施される避難訓練は、そのための絶好の機会です。実際の避難ルートを歩き、避難所の場所や避難の流れを体験しておくことで、本番でも迷わず動けるようになります。

また、訓練を通じて家族や近隣住民と顔を合わせ、防災について話し合うことで、地域全体の意識も高まります。子どもや高齢者と一緒に参加することで、それぞれに合ったサポート方法も確認できます。

「知っている」だけでは不十分。実際に「やってみる」ことで、災害への対応力は格段に高まります。年に一度の訓練でも、参加することで得られる安心感は大きいですよ。

まとめ

日本は世界でも有数の地震多発地帯であり、多くの活断層やプレート境界が存在するため、地震リスクは常に私たちの身近にあります。

活断層の種類や地震の仕組みを理解することは、ただの知識以上に、自分や家族の命を守るための第一歩です。

地震は地下にたまったエネルギーが急に解放されることで起こり、その被害は予測が難しいものです。

特に地震のリスクが高い地域に暮らす私たちは、「いつか」ではなく「今すぐ」備える必要があります。

非常持ち出し袋の準備、避難経路の確認、家具の固定など、日常のちょっとした準備が、大きな命の差につながります。

ぜひ今日から、身の回りの安全を見直し、具体的な行動を起こしてください。

地震は防げなくても、被害を減らすことは必ず可能です。あなたの一歩が、大切な命を守る力になります。