私たちの日常生活に欠かせない温度計。

気象情報をはじめ、さまざまな場面で活躍していますが、果たしてその正確性はどれほどなのでしょうか?

温度計がどのように検査され、私たちに信頼できる気温を提供しているのかについて詳しく解説します。

テレビやアプリの気温って本当に正しいの?誰が観測しているの?

天気予報やスマホのアプリで表示される気温。その数字はどこから来たもので、誰がどうやって測っているのでしょうか?

「気象台?それともテレビ局?」と疑問に思ったことがある人も多いかもしれません。

実は、気温のデータって、決められたルールと方法でしっかり観測されています。

気象庁の観測は法律に基づいた「公的な記録」

日本全国の気象観測の中心を担っているのが、国の機関である気象庁です。

気象庁が行う観測は、「気象業務法」という法律に基づいて管理されており、使用する温度計もすべて検定を受けた高精度の機器。設置場所や方法にも厳しいルールがあります。

- 地上1.5mの高さで測定

- 芝生上の風通しの良い場所に設置

- 通風筒で直射日光を遮断

- 定期的な点検と校正を実施

これらの条件を満たしたうえで測定された気温は、気象庁の公式データとして全国に提供され、テレビ・ラジオ・インターネット・アプリなどでも広く利用されています。

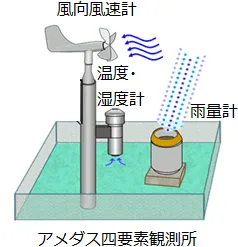

出典 : 気象庁 地域気象観測システム(アメダス)

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/kaisetsu.html)

手持ち温度計の「○○度」は信じていいの?

夏のニュースでよく見る、レポーターが手にした温度計。「今は○○度あります」と紹介されるシーンもおなじみですが、あの数字は公式な気温ではありません。

というのも、そうした手持ちの温度計は:

- 測る場所や高さが一定ではない

- 直射日光やアスファルトの影響を強く受ける

- 気象庁の検定を受けておらず、市販の簡易機器にすぎない

そのため、実際の気温よりも高めに表示されることが多く、正確性には欠けます。実際には、これは「どれだけ暑く感じるか」を視覚的に伝えるための演出です。

気象情報の一部というより、印象づけの手段として捉えるのが適切です。

民間気象会社の気温観測とは?ウェザーニューズや日本気象協会の取り組み

気象庁以外にも、ウェザーニューズ株式会社、一般財団法人日本気象協会、日本気象株式会社といった民間の気象会社が、自社の観測網を使って気温データを提供しています。

独自のセンサーを使い、細かい地域単位での気象情報をアプリやサイトで公開している例も増えています。

ただし、その観測環境や機器の種類はまちまちで、気象庁の観測基準に準じていない場合もあります。

さらに、高精度な観測データは法人向けの有料サービスとして提供されていることも多く、一般利用者には限定的な情報しか届かないケースもあります。

気象庁と民間観測の違い|気温データの信頼性を見極める

気温という一つの数字にも、観測者・観測方法・観測機器の違いによって、その信頼性や意味合いは大きく異なります。

テレビやネットで目にする情報を見る際には、その気温がどこから来たのか、「出典」や「観測元」に注目することが大切です。

アメダス観測は気象庁が運用する公式なシステムで、高精度な気象データを提供しています。

民間の情報も便利ですが、場所や条件によってばらつきがあります。

手持ち温度計の映像は、あくまで「体感温度の演出」として理解しましょう。

気象観測に使われる温度計の種類とは?特徴と仕組みを解説

気温を測定する温度計にはいくつかの種類がありますが、気象観測でよく使われるのは「ガラス式温度計」と「電気式温度計」です。

それぞれに仕組みや特徴、用途の違いがあり、目的に応じて使い分けられています。

ガラス式温度計とは?水銀・アルコール式の仕組みと特徴

ガラス式温度計は、細いガラス管の中に水銀やアルコールなどの液体を封入した構造を持ち、温度の変化によって液体が膨張・収縮する原理を利用して温度を測定します。

水銀温度計は高い精度と安定性を持ち、研究施設や理化学実験で使われることが多い一方、毒性や環境負荷の問題から現在では使用が制限されています。

一方、アルコール温度計は比較的安全で取り扱いやすく、学校や家庭、簡易な屋外観測などで広く使用されています。

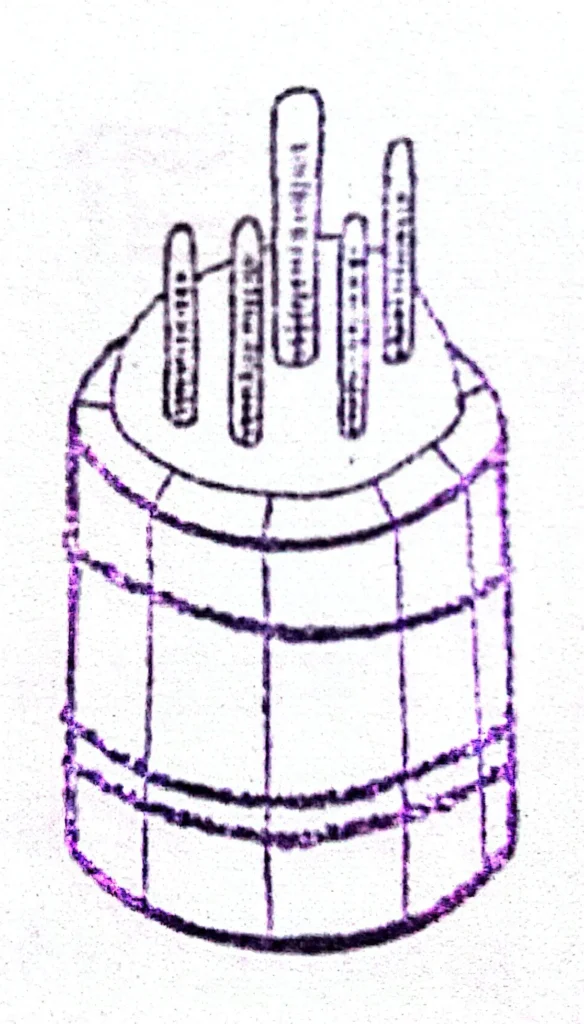

電気式温度計とは?白金抵抗温度計などの仕組みと気象観測への応用

出典 : 気象庁 気温をはかるための器械

(https://www.data.jma.go.jp/sendai/knowledge/sokki/detail_sokki2.html)

電気式温度計は、温度によって変化する電気的性質を利用して温度を測定するタイプの温度計で、現在の気象観測で最も広く使われています。

特に「白金抵抗温度計」は、白金の電気抵抗が温度とともに正確に変化する性質を利用しており、非常に高精度な測定が可能です。

気象庁のアメダスでは、電気式温度計が通風筒の中に設置され、日射や風の影響を受けにくい状態で24時間稼働しています。

リアルタイムでの温度把握が可能で、防災や農業、エネルギー管理にも活用されています。

温度計の検定方法とは?気象庁が行う検査手順と精度維持のしくみ

気象庁では温度計の正確性を維持するために定期的な検定を実施しています。

この検定は、気象観測に使用される温度計が適切な構造を持ち、精度が基準を満たしていることを確認するために行われます。

検定の主な手順としては、以下のようなものがあります:

- 構造検査:

温度計の材料や部品、組み合わせなどが適切であるかを確認します。 - 器差検査:

温度計の個別の精度を調べ、基準器との比較を通じて特定の温度における誤差を確認します。

0℃試験とは?氷点環境で行う基本検定

すべての温度計検定において最も基本で重要とされているのが「0℃試験」です。

これは、氷点での温度を正確に測定できるかを確認する検査で、氷水を使った氷点試験槽で行われます。

以下のような手順で実施されます。

- 氷削器で細かく削った氷を用意し、氷点試験槽に入れる

- 温度計を氷水に静かに浸し、十分に温度が安定するまで待機

- 基準となる準器と被検定温度計の示度を比較し、誤差を確認

この作業は室温が高くなる夏場は氷が早く溶けてしまうため、冷却管理が難しくなります。

現場では、検定が終わった後の氷を「かき氷」として楽しむことがあります。

さまざまな温度で検査し、高精度を保証する温度計の検定

複数の温度点で正確さを確認する検定を行い、-25℃から+50℃までの幅広い温度環境に対応できることを保証しています

専用の温度槽(恒温槽)や加熱・冷却装置を使って一定の温度を再現し、基準器と被検定器を比較することで各温度点における誤差を記録します。

特に電気式温度計では、温度変化による抵抗値の変動が計測され、正確な換算ができているかも検証されます。

こうした、さまざまな気温の範囲で行われる検定によって、実際の気象観測で幅広い温度環境にも対応できる高い精度が保証されます。

検定に合格した温度計の扱いとは?検定印と証書の役割

気象庁や気象測器検定センター(JMA気象測器検定センター)で検定に合格した温度計には、「検定済み」であることを証明するための検定印が押され、検定証書が発行されます。

この厳格な手続きにより、温度計が気象観測に使用できる正確な測定器であることが証明され、信頼性の高い気象データの提供が保証されます。

検定証書には、以下のような情報が記載されています。

- 温度計の製造番号

- 検定日および検定機関名

- 検定結果と器差

(基準とのズレ) - 使用可能な温度範囲や有効期間

このような厳密な手続きが行われることにより、気象庁や地方自治体が提供する気温情報は、防災や農業、エネルギー管理などの重要な分野で安心して利用されています。

1990年代の温度計検定現場で起きた葛藤 — 64本の温度計にまつわる物語

気象観測で使われる温度計は、ただの製品ではなく「正確さ」が命です。

販売前の温度計は、必ず管区気象台の測器課で厳しい検定を受けます。

ある日、1社の業者が持ち込んだのは64本のガラス製温度計。

検定は50本〜100本単位で申請書と共に提出され、1本あたり2,400円分の収入印紙が貼られます。

検査は60日以内に終わらせなければなりません。時間との戦いが常に現場を襲います。

最初は見た目の傷や気泡がないかざっと確認し、不良品は即座に返却。これは無駄な検定費用を防ぐためです。

ところが詳しい検査の中で、思わぬ問題が浮上しました。

温度計の目盛りにアマルガム(金属の合金)と思われる異物が付着し、正確な温度を読み取る妨げとなっていたのです。

そのため、多くの温度計が不合格となりました。

この決断は、検査を担当する測器課にとっても苦しいものでした。

というのも、依頼する業者の多くは中小や零細企業であり、検定に落ちてしまうと納品遅れや再製造の負担が経営を圧迫するからです。

しかし、気象データの信頼を守るためには、正確性の基準を譲るわけにはいきませんでした。

検定の厳しさは、観測機器の価値と気象観測の質を守るための大切な使命なのです。

まとめ

私たちがテレビやアプリで目にする気温の多くは、気象庁などの公的機関が、厳密な基準に基づいて検定した高精度な温度計を使い、整備された環境で観測したデータです。

こうした温度計は、-25℃から+50℃といった幅広い温度帯にわたって誤差がチェックされ、国家機関の責任のもとで厳しく管理されています。

また、現場では、時間や資源の制約があるなかでも、「正確であること」を何よりも優先した判断が積み重ねられています。

それは一見地味に見える作業かもしれませんが、その積み重ねが、私たちが日々何気なく目にしている「気温1℃の違い」に、大きな意味と信頼を与えてくれているのです。

手持ちの温度計やアプリの表示も参考になりますが、本当に正確な気温を知るには「誰が、どこで、どう測ったのか」に目を向けることが大切です。

気温という一つの数字の背後には、技術と誠実さ、そして観測に携わる人たちの矜持が詰まっています。

これから気象情報を見るとき、ほんの少しだけ「その温度が、どうやって測られたものなのか」を意識してみてはいかがでしょうか。