天候の変化が航空機の運航に与える影響は非常に大きく、航空機の安全運航には詳細で正確な気象観測が不可欠です。

本記事では、空港で使用されるさまざまな航空気象観測装置と、その航空機運航における重要な役割について解説します。

空港の規模や運用条件に応じて、設置される気象観測装置は異なり、それぞれの空港に最適な装置が導入されています。

さらに、記事の最後では、大阪空港と八尾空港で勤務していた際の体験を紹介し、そこから感じた気象観測の重要性についてお伝えします。

ぜひ最後までご覧ください。

常時観測による空港周辺の気象監視: 航空機の安全を守る見えない守護者

空港での飛行機の離着陸。何気ない日常の一部かもしれませんが、実はその背後には目に見えない多くの気象観測が行われています。

全国の空港では、航空機の安全な運航を支えるため、常に気象の変化を監視する「常時観測」が行われています。

この観測は、空港に設置された航空地方気象台や航空気象観測所を通じて行われ、風速や視程(見通し距離)、気温、気圧、降水量に加え、目視による雲量や雲の高さ(雲高)など、さまざまな要素がリアルタイムで監視されています。

特に、視程や風の状態、そして雲の分布や高さは、航空機が離着陸する際の安全に直結するため、非常に重要です。

関連記事:航空気象とMETARの読み方 航空路と観測情報から安全運航まで徹底解説

観測の種類とその役割

空港で行われる観測にはいくつかの種類があります。それぞれの役割を見てみましょう。

常時観測:リアルタイムで気象変化を捉える

常時観測は、空港周辺で発生する気象現象を常に監視し、予測に役立てるために行われます。これにより、突然の天候変化に迅速に対応でき、飛行機が安全に運航できるように支援しています。

定時観測:正確なデータ収集のための規則的観測

定時観測は、航空気象官署が定めた時刻に行われる観測です。

空港ごとに、毎正時や30分ごとにデータを収集し、継続的に気象の動向を把握します。この方法により、より正確な気象予測が可能になります。

特別観測:航空機運航への影響を即座に把握

特別観測は、強風や急激な気象変化など、航空機運航に影響を与える可能性のある現象が発生した場合に行われます。

迅速な対応が求められ、空港ごとに独自の基準が設けられています。

照会特別観測:航空機運航のために必要なデータを即座に提供

航空会社や運航管理者から照会があった場合に、必要な気象データを迅速に提供するのが照会特別観測です。

このデータは、航空機の離着陸に直接影響を与えるため、正確さと迅速さが求められます。

事故特別観測:航空機事故の調査に不可欠な情報

事故特別観測は、飛行機事故が発生した際に実施され、その後の調査のために必要なデータを収集します。

この情報は、事故の原因解明とともに、今後の航空機運航の安全性向上に役立てられます。

航空気象観測装置とは?空港で使用される各種気象観測機器の役割と種類

空港の規模や種類に応じて設置される気象観測装置は異なり、それぞれが航空機の安全運航に不可欠な役割を担います。

小規模空港では基本的な装置が主に使用され、大規模な国際空港では、複雑な気象条件に対応できる高度な装置が整備されています。

これらの機器は風速、風向、気温、湿度、気圧などをリアルタイムで計測し、航空機の運航に必要な天候情報を提供します。

以下に、各観測機器について詳しく説明します。

滑走路視距離観測装置(RVR)

滑走路視距離観測装置は、簡単に言うと、滑走路からどれだけ遠くまで見えるかを測定する機械です。

原理は、投光部から発射された光が霧粒などで散乱される様子を観測し、その受光量に基づいて気象光学距離(MOR)を計算します。

これにより、滑走路灯火の明るさも考慮して、滑走路視距離(RVR)を求めます。この情報は、パイロットが安全に離着陸するために非常に重要です。

(https://www.jma-net.go.jp/naha-airport/kansoku/rvr/rvr.html)

シーロメーター(雲高測定器)

シーロメーターは、簡単に言うと、雲の高さを測る機械です。

レーザー光を空に向けて発射し、その光が雲に反射して戻ってくる時間を計測することで、地上から雲までの高さを正確に測定します。

雲の高さの情報は、飛行機の飛行計画や安全運航に欠かせません。

(https://www.jma-net.go.jp/naha-airport/kansoku/ceilo/ceilo.htm)

雷監視システム

雷監視システムは、雷が発生する際に生じる電磁波を雷検知局で受信し、その位置や発生時刻を知るためのシステムです。

この情報は空港や航空交通管制に提供され、飛行機の安全運航に役立てられています。

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kouku/2_kannsoku/24_lidar/24_lidar.html)

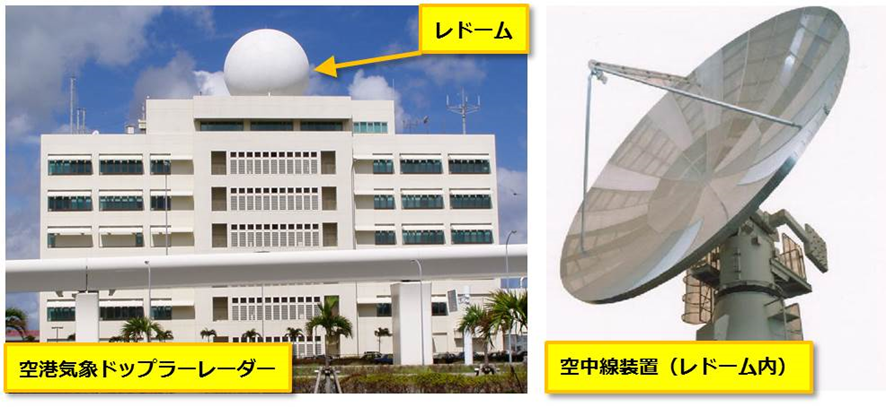

空港気象ドップラーレーダー

空港気象ドップラーレーダーは、雨の強さの分布や降水域内の風の分布を観測する装置です。

特に、低層ウィンドシアーと呼ばれる地表付近で急激に風向きや風速が変わる現象を検出し、その情報をパイロットに提供することで、飛行機の安全な離着陸を支援します。

(https://www.jma-net.go.jp/naha-airport/kansoku/draw/draw.html)

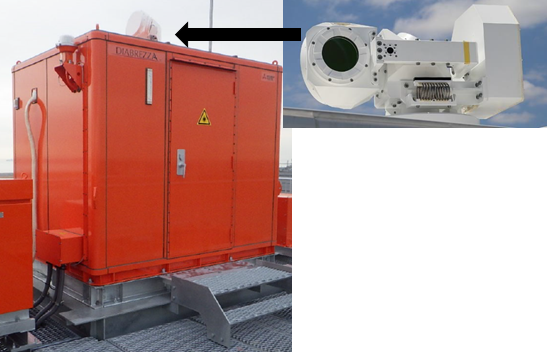

空港気象ドップラーライダー

空港気象ドップラーライダーは、レーザーを使用して空中のエアロゾルの動きを観測し、風の変化を捉える装置です。

これにより、低層ウィンドシアーやシアーラインを検出し、飛行機の安全運航に活用されます。

低層ウィンドシアーは、地表から一定の高度までの風の方向や速度が急激に変化する現象です。

飛行機が離着陸する時や低い高度を飛行している時には、風向や風速が急に変わることで飛行が不安定になることがあります。

シアーラインは、風の方向や速度の変化が特に顕著な線状の領域です。

この線状の領域では風が急に変化しやすく、特にシアーラインが空港周辺に発生すると、飛行機の安全運航に影響を与えることがあります。

空港気象ドップラーライダー1号機

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kouku/2_kannsoku/24_lidar/24_lidar.html)

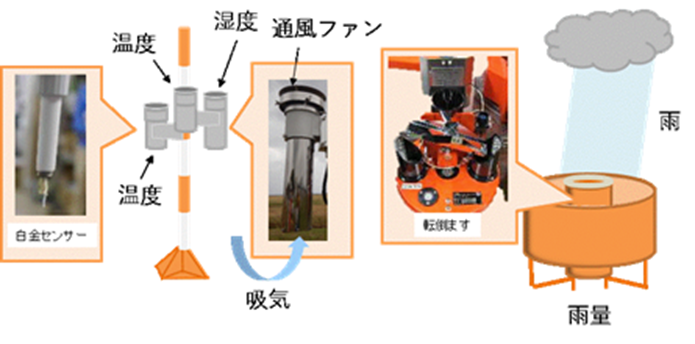

温湿度降水観測装置(気温、湿度、降水量)

気温と湿度は、航空機の揚力やエンジン推力、着氷に影響するだけでなく、積載量や滑走距離の計算にも必要です。

滑走路付近の平坦な場所に設置された温度・湿度計は、地表から1.25~2.0mの高さで配置され、温度計は白金の抵抗値変化、湿度計は静電容量の変化を基に気温と湿度を観測します。

雨量計は、内部の「転倒ます」が0.5mmごとに傾き、その回数から降水量を記録します。転倒の間隔が短いほど雨が強く、降水強度も分かります。

また、雨が強くなると、視界が悪くなるだけでなく、「ハイドロプレーニング現象」が発生することがあります。

これは、滑走路の雨水でタイヤが浮き、ブレーキが効きにくくなる現象です。離着陸時の減速や停止に影響し、事故の原因になるおそれがあります。

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kouku/2_kannsoku/22_amos/index3.html)

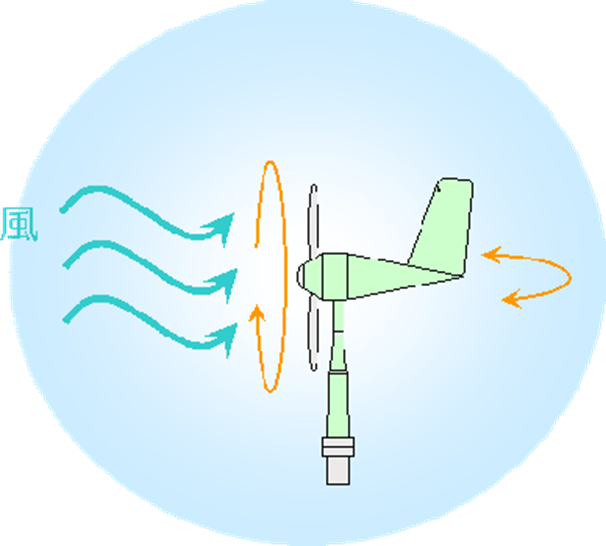

風向風速計

風は航空機の揚力や滑走距離、操縦に大きな影響を与え、特に横風や突風は離着陸に影響します。

このため、風向風速計は滑走路の接地帯付近に設置され、風車型の風向風速計で風向きと風速を観測します。

気圧計

航空機は気圧高度計で高度を測りますが、気圧の変化に応じて校正が必要です。

着陸前には、目的地空港の気圧(QNH)に設定し、航空機の気圧高度計の原点を平均海面上から3mの高さに合わせて安全に着陸します。

気圧計は風や日光の影響を避けるため、観測室に設置され、電気式気圧計で観測されます。

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kouku/2_kannsoku/22_amos/index2.html)

積雪計

積雪が多いと空港や航空機の除雪が必要です。

積雪は雪板の上に積もった雪を人が目で測るほか、積雪計でも観測します。

積雪計は滑走路付近に設置され、レーザーで雪面までの距離を測って積雪の深さを観測します。

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kouku/2_kannsoku/22_amos/index6.html)

大阪空港・八尾空港での現場体験と事故対応

大阪空港は離発着が非常に多く、大阪航空測候所の職員は、観測機器の点検や調整のときは、目立つ黄色の気象観測車に乗って、滑走路などの立ち入りが制限された場所に入ることがあります。

この車両には、管制塔と交信できる無線機や赤色灯などが装備されています。

大阪空港には多数の誘導路があり、それぞれW1、W2、W3と名付けられています。これらの誘導路を横断する際は、無線で管制塔の「大阪グランドコントロール」に許可を得る必要があります。

この周波数は航空機も使用しており、管制塔と航空機の交信の隙を狙って横断許可を取得します。場合によっては、航空機が横断するために待機になることもあります。

観測機器の点検は、航空機好きには羨ましいほど航空機の近くで行える機会があり、非常に充実した時間でした。

また、八尾空港出張所勤務時には小型機の事故が多く、私の勤務中にも目の前で事故が発生したことがあります。

突然「ギューーン」という音がし、驚いて滑走路を見ると、小型機がひっくり返り白煙を上げていました。

すぐにA観測(事故特別観測)を行うように観測者に指示し、親官署(上級官署)である大阪航空測候所および大阪管区気象台に報告しました。

まとめ

飛行機の安全な運航は、目に見えない数多くの気象観測装置と、それを運用する航空気象官署の努力によって支えられています。

滑走路視距離、雲高、雷、風向風速、気温・湿度・降水量、さらには積雪や気圧まで、さまざまな情報がリアルタイムで収集され、航空機や管制官に提供されることで、安全で効率的な飛行が可能になっています。

私自身、大阪空港や八尾空港での現場経験を通じて、こうした観測装置が単なる計測機器ではなく、日々の運航を守る重要な「命綱」であることを実感しました。

観測データの正確さや迅速な対応が、事故やトラブルの防止につながるのです。

もし飛行機に乗る機会があれば、空の旅の背後にあるこうした気象観測の仕組みと、現場で働く人々の努力にも思いを馳せてみてください。

安全で快適な空の旅は、私たちの知らないところで支えられていることがよく分かります。